【정의】경기 통속민요의 하나.

【내용】<노랫가락>은 대표적인 경기 통속민요로, 서울지방 무가가 민요로 변한 소리이다. 이로 인해 예전에는 <무녀유가>(무녀들이 즐겨 부르는 노래)라고도 불렀다. 이 노래는 본래 ‘경기 지방에서 무당이 굿을 하면서 청배(신을 청함)할 때와 공수(신과 대화) 다음에 불렀는데, 고종 때 궁중에 드나들던 무녀들이 임금님에게 들려드리기 위해 궁중의 굿 의식에서 시조시를 얹어 부른 뒤부터 민중들에게 널리 퍼지게 되었다’고 한다. 이에 <노랫가락>은 무가와 시조, 민요의 성격이 결합된 독특한 노래이다.

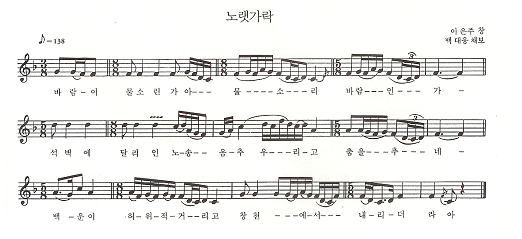

장단은 시조의 축소형(3소박 5박자와 8박자의 혼합형)이며, 악조는 시조처럼 ‘미’, ‘라’, ‘시’의 3음 음계 계면조로 되어있고, 종지형(라→미의 하행 4도)도 시조와 흡사하다. 이창배의『한국가창대계』에 의하면, 가사가 거의 1백절까지 있다고 하며, 각 절은 시조와 같이 초장ㆍ중장ㆍ종장으로 나누어 부른다. 종장 끝 3음절은(예를 들면 ‘하리라’ㆍ‘어이리’) 본래 시조처럼 생략하였지만, 근래에는 모두 부른다. 그 가사와 선율은 다음과 같다.

1절: 충신은 만조정이요 효자 열녀는 가가재라 화형제낙처자하니 붕우유신하오리라 우리도 성주모시고 태평성대를 누리리라

2절: 무량수락 집을 짓고 만수무강 현판달아 삼신산 불로초를 여기저기 심어 놓고 북당의 학발양친을 모시어다가 연년익수

3절: 송악산 내리는 안개 용수봉의 궂은비 되어 산죽교 맑은 물에 원앙선을 띄워 밤중만 월색을 좇아 완월장취

4절: 무궁화 옛 등걸에 광명의 새봄이 다시 왔다 삼천리 벋은 가지 줄기줄기 꽃이로다 아무리 풍우가 심한들 피는 꽃을 어이 하리

5절: 그득한 산비탈에 홀로 섰는 두견화는 지극히 위태타마는 자흥에 겨워 방실방실 바람이 불 때마다 이리저리로 한들한들 (후략)

【필자】손인애

【참고문헌】장사훈,『국악논고』, 서울: 서울대학교 출판부, 1966.

이창배,『한국가창대계』, 서울: 홍인문화사, 1976. 『가요집성』, 서울: 홍인문화사, 1976.