-

다른 이름

몽두의(蒙頭衣), 무루깨, 몽도리, 황초삼(黃綃衫)

-

정의

조선시대 궁중 나인과 여령이 착용했던 황색 포

-

요약

-

유래

몽두리에 대한 기록은 『조선왕조실록』 태종12년 사헌부에 부녀복 제도에 관한 상소 내용에 나타난다. 태종실록(太宗實錄) 卷 23 12年에는 사헌부가 여자들의 옷차림이 사치하고 존비(尊卑)의 구별이 없음을 지적하여 상소한 글로 ‘몽두리(蒙頭里)에는 비단의 사용을 금하며 너울ㆍ버선ㆍ치마에도 금한다’라는 대목이 있다. 이는 사헌부에서는 4품 이상의 정처에게는 노의를, 5품 이하 정처에게는 장삼을, 서인의 부녀나 상기(上妓), 천녀(賤女)등에게는 몽두리를 입도록 하자는 내용이다. 이를 통해 몽두리는 서민의 부인이하 천녀들이 입었으나 서민 부녀자의 몽두리에 비단사용을 금하고 저포로 사용하도록 했음을 알 수 있다. 이처럼 몽두리는 조선시대 여자의 중요한 포제였으나 기록만 있을 뿐 유물이 발견되지 않고 조선시대 말기 무녀(巫女)용으로 착용한 몽두리만 전해 지고 있다.

몽두리에 대한 기록으로는 궁중발기에 현종의 후궁인 경빈의 『순화궁가례시절차(順和宮嘉禮時節次)』가 있으며, 이 행사에 참여하는 나인들의 옷 중에 기행나인 4인의 복식으로 홍몽도리1쌍과 황몽도리 1쌍 이라는 언문의 기록이 있다. 또한 몽두리의 구체적인 형태는 『임진진찬의궤』나 『임인진연의궤』에 나타난 그림을 통해 확인해 볼 수 있다. 의궤 속 「검기무 정재도」를 통해 여령이 황색 몽두리를 착용한 것을 확인할 수 있다.

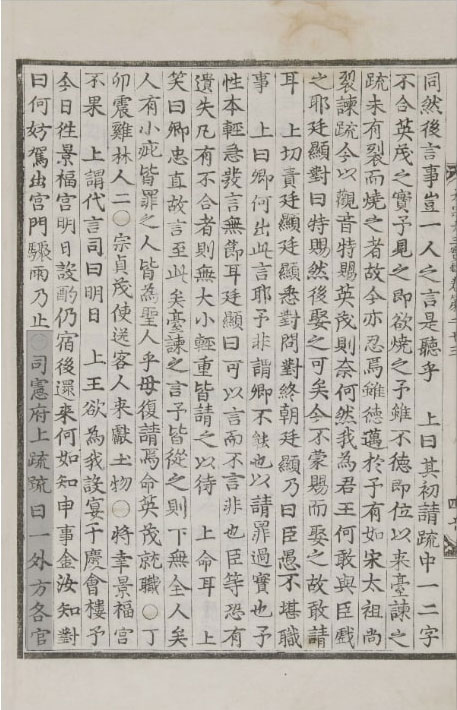

< 조선왕조실록 태종12년 몽두리에 대한 최초 기록 : 태종실록(太宗實錄) 卷 23 12年에 사헌부에 부녀복제도에 관한 상소의 내용 중 몽두리에 관련된 내용이 처음 나타난다. ©국사편찬위원회 >

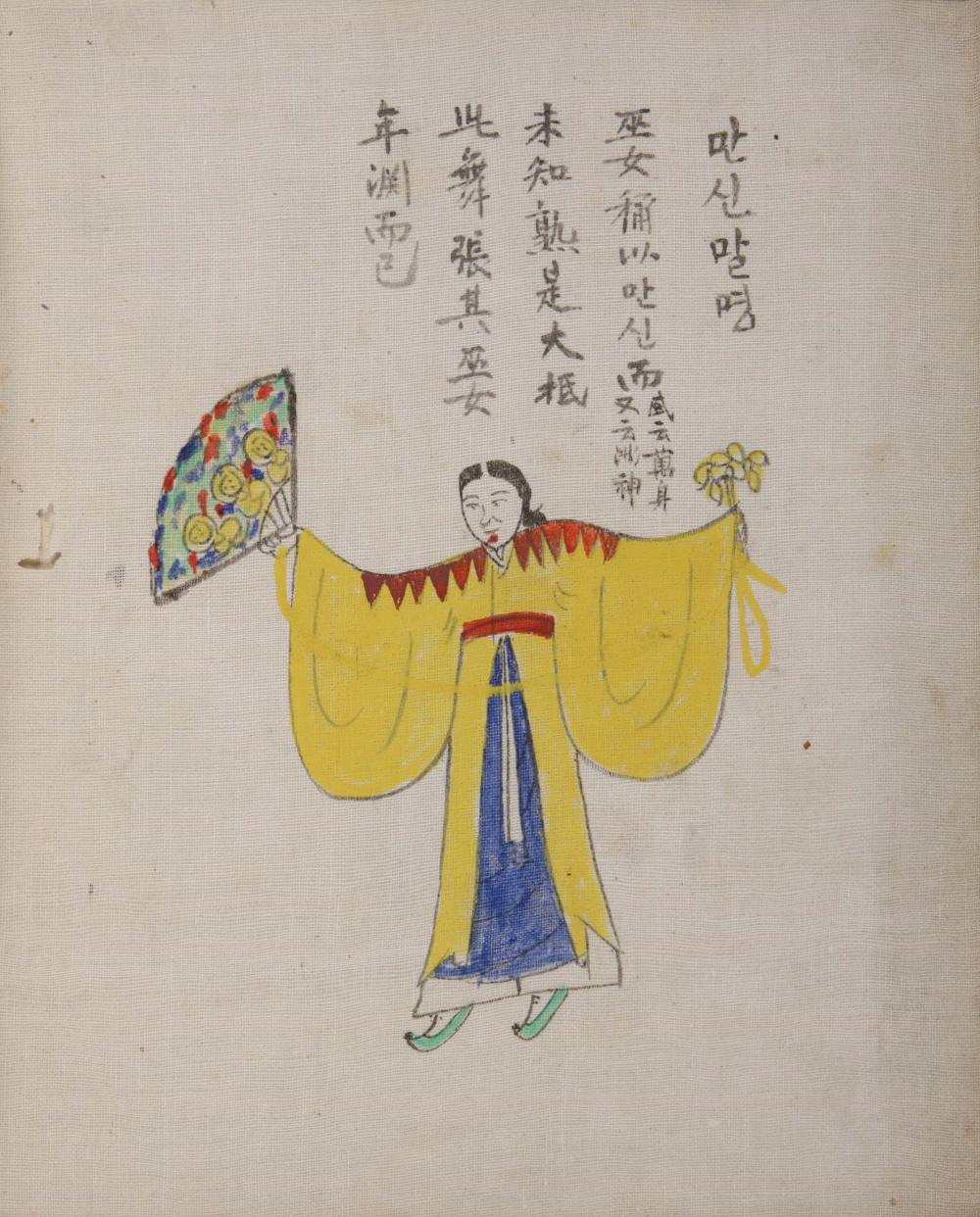

< 무당내력(巫黨來歷) 만신말명거리 무복 몽두리: 서울 굿의 각 거리를 그림으로 그려 설명한 무당내력 중 만신말명 거리에서 무녀가 황색 몽두리를 착용하고 있는 모습이다. ©서울대학교규장각한국학연구원 >

< 무신진찬도(戊申進撰圖)의 검기무: 무신진찬의궤에 나타난 여령들의 검기무 복식에서 쾌자 아래 황색 소매 긴 길이의 몽두리를 착용하고 있다. ©국립전주박물관 > -

내용

○ 쓰임 및 용도

몽두리는 궁중 여관의 상복용 몽두리, 궁중기행나인의 상복(上服)용 몽두리, 서민의 상복용 몽두리, 궁중여령의 정재용 몽두리, 무복 등으로 착용되었다. 특히 조선시대 후기 궁중의 진연이나 진찬에 기록된 각종 의궤에는 정재에 참여하는 여령들이 황색 포를 착용한 것을 확인할 수 있다. 여령들이 착용하고 있는 황색 포는 황초삼, 몽두리, 몽도리 등의 이름으로 기록되어 있다. 한편 전통 무복으로 착용된 몽두리의 모습은 조선후기 굿의 굿거리를 기록한 자료인 『무당내력』에서 확인할 수 있으며, 굿에서 몽두리는 만신말명거리에서 착용되는 복식으로 무녀의 조상을 상징한다.

○ 구조 및 형태

현종의 후궁인 경빈의 『순화궁가례시절차(順和宮嘉禮時節次)』에 남겨진 기록 중 가례절차에 참여한 기행나인 4인의 복식으로 홍몽도리 1쌍과 황몽도리 1쌍을 착용했다는 내용이 있다. 이를 통해 궁중 기행나인이 착용한 몽두리는 홍색이나 황색이었음을 확인할 수 있으며, 국말 무녀의 몽두리 가운데 좌임의 황색 두루마기를 몽두리를 지칭한 사례를 통해 몽두리의 색이 황색이었음을 유추해 볼 수 있다. 또한 『인진진찬의궤』나 『임인진연의궤』에 나타난 자료를 통해 몽두리의 형태가 황색의 깃에 흰색 동정이 부착되어있고, 어깨에는 녹색, 홍색, 황색, 홍색, 청색이 차례로 배열된 장식선이 그려져 있는 것이었음을 확인할 수 있다.

몽두리 유물은 대금형과 교임형이 남아 있는데, 초기에는 대금형이다가 차츰 교임형 포(袍)제로 변화되었을 것으로 본다. 현재 남아있는 무복 몽두리 유물을 살펴보면 창덕궁 소장 몽두리와 석주선기념박물관 소장 몽두리가 있다. 창덕궁 소장 몽두리는 황색 명주로 구성된 홑옷이며 깃의 형태가 좌우 모두 섶 안쪽으로 부착된 형태를 보인다. 깃머리의 형태는 깃의 양끝이 굴려진 둥그레 깃이다. 또한 깃 둘레와 어깨에 잣물림 장식이 부착되어있다. 석주선기념박물관 소장 몽두리는 1880년대의 것으로 추정되며 앞 중심에서 여며지는 맞깃에 흰색 동정이 달려 있다. 섶은 없고 앞 중심, 뒷 중심, 양 옆선에 트임이 있는 것을 알 수 있다. 깃 주위에 잣물림 장식이 되어있고, 소매는 직선의 착수(窄袖)형이다. 가슴에는 홍색의 대를 둘러 맨 형태이다.

< 무녀가 아홉번째 굿거리 만신말명에 입었던 무복(巫服)으로 황색 명주로 구성되어 대금형 맞깃이 달려있고 양옆이나 뒷중심에 트임이 있는 복식이다. 백색 동정이 달린 깃 주위에는 잣물림 장식이 되어있다. ©국립중앙박물관 > -

의의 및 가치

조선시대에는 신분에 따라 포(袍)제를 달리하였는데, 몽두리는 신분이 낮은 서민이나 신분이 낮은 중첩들이 착용한 포이다. 궁중에서는 국혼에 참여하는 기행나인이 홍색과 황색 몽두리를 착용했고, 여관(女官)이 상복으로 소색 몽두리를 착용하였다. 몽두리의 형태는 대금형 맞깃으로 홍색, 황색, 소색 등으로 제작되었으며, 길지 않는 소매가 달려있다. 이 시대의 여령의 몽두리는 황색이 착용되었으며, 현재에도 몽두리는 궁중 정재를 출 때 여령이 입는 무용복과 무당이 굿을 할 때 굿거리를 상징하는 무복으로 착용되고 있다.

-

고문헌

『壬辰進饌儀軌』, (券二 樂器風物). 『壬寅進宴儀軌』, (券三 樂器風物). 『조선왕조실록』

-

참고문헌

국립민속박물관, 『한국의식주생활사전』, 평사리, 2017. 김영숙, 『한국복식문화사전』, 미술문화, 1998. 김은정, 윤은영, 마유리, ⌜서울·경기지역 굿거리에서 강신무가 착용하는 무복 몽두리 비교연구⌟, 한복문화 18/2, 2015. 박성실, ⌜조선시대 몽두의(蒙頭衣)에 관한 연구⌟, 한글(服飾) 55/8, 2005.

-

집필자

배리듬(裵리듬)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.