-

다른 이름

창옷

-

정의

조선시대 남성복으로 곧은 깃에 소매가 좁고 옆 자락에 트임이 있는 포(袍)의 일종

-

요약

소창의는 트임과 형태에서 중치막과 비슷하나 소매가 좁고 길이가 짧았다. 양반들은 저고리 대용으로 입거나 겉옷 안의 받침옷으로 착용하였으며, 서민들은 겉옷으로 착용하였다.

-

유래 및 역사

소창의에 대한 기록으로는 1830년 효명세자(1809~ 1830) 수의(습의襲衣) 일습에 옥색별문단(玉色別紋緞) 소창의가 포함되어 있고, 정약용(丁若鏞, 1762~1836)의 『다산시문집(茶山詩文集)』의 내용 중 서인복의(庶人服議)에서 ‘진사(進士)는 심의(深衣), 거인(擧人)은 창의(敞衣), 일반인은 소매가 좁고 길이가 긴 협수장유(夾袖長襦), 속명(俗名)으로 소창의를 겉옷으로 입는다면 백성들이 편안하고 명령이 제대로 지켜질 것’이라 하였다. 1844년 한산거사(漢山居士, ?~?))가 지은 풍물가사(風物歌辭)인 〈한양가(漢陽歌)〉에 ‘큰 창옷에 갓을 쓰고 소창옷에 한삼 달고 사람 불러 흥정하니’라는 묘사가 있다.

소창의의 가장 오래된 유물로는 안동대학교 박물관의 장기정씨(長鬐鄭氏, 1585-1614) 묘 출토가 있으며 그 외에 정재후(鄭載厚, 1627-1695), 남오성(南五星, 1643-1712), 의원군(義原君, 1661-1722), 밀창군 이직(密昌君 李樴, 1677-1746), 이익정(李益炡, 1699-1782) 등의 묘에서 출토된 복식들이 있다.

소창의 유물은 17세기 중반부터 보이기 시작하는데, 당시는 임진왜란이 끝난 후 복식의 형태와 종류에 많은 변화가 있었던 시기이다. 소창의는 도포, 창의, 중치막과 같은 외출용 편복포(便服袍)의 소매 너비가 넓어지기 시작하면서 등장하였다.

중치막의 평균 소매 너비가 40cm 전후일 때 소창의의 소매 너비는 26cm로 진동 선에서 수구 쪽으로 좁아지는 형태이다. 양옆에는 삼각형 모양의 긴 무가 달려있으며 옆선이 반 정도 트여있었다. 18세기 이후부터는 삼각형 무가 점차 없어지고 도련 쪽으로 약간의 곡선을 이루며 트임이 겨드랑이 바로 밑까지 트인 더욱 편리한 의복이 되었다.

양반들은 일상적으로 입는 예복으로 외출할 때 도포나 창의 속에 받쳐 입거나 저고리 대용으로 입었으며 집 안에서도 저고리 위에 입어 예의를 갖추었다. 반면에 도포나 중치막을 입을 수 없던 서민들은 겉옷으로 입었는데 누비옷이나 솜옷으로 만들어 방한용으로도 착용되었다. 1895년 고종 32년 때 관민이 모두 평상복으로 흑색 두루마기를 착용하도록 함으로써 복식을 통한 반상의 구분이 폐지되자 점차 사라지게 되었다. -

내용

조선시대 남성들이 평상시에 착용한 편복포의 한 종류이다. 임진왜란 이후 포의 종류가 많아지기 시작하였는데 그 형태와 트임의 위치에 따라 그 이름을 구분하였다. 편복포의 종류에는 크게 직령, 철릭, 액주름, 답호, 도포, 창의, 학창의, 심의 등이 있으며, 이 중 창의는 대창의와 중치막, 소창의로 나뉜다. 하지만 창의라 하면 일반적으로 대창의를 뜻하며 소창의는 격을 낮추어서 창옷이라 하였다.

창옷은 사대부들이 집에서도 예를 갖추기 위해 저고리 위에 착용하거나 외출 때에는 도포나 중치막 등 겉옷의 받침옷으로 착용하였으며, 또는 저고리 대용으로 착용하였다. 반면에 서민들은 외출 때나 특별한 행사가 있을 때 예를 갖추기 위한 겉옷으로 착용하였다.

소창의는 저고리보다 길이가 길고 도포나 대창의, 중치막에 비해 불필요한 여유를 없앤 가장 편안한 형태로 품과 길이가 짧고 소매가 좁다. 소창의는 양옆에 트임이 있어 밑단이 3폭으로 나누어지지만 대창의는 뒷중심에도 트임이 있어 4폭으로 나누어진 형태에서 차이를 보인다. 중치막과는 트임과 형태에서는 비슷하나 소창의가 진동에서 수구로 갈수록 좁아지는 좁은 소매라는 점에서 차이를 보인다. 소창의가 유행하기 시작한 17세기 중반에는 양옆에 삼각형의 무가 있고 옆 선의 절반 정도만 트여있었으나 후에는 무가 없어지고 트임이 겨드랑이 밑까지 확대되었다. 사대부층은 옷감으로 사(紗)나 명주를 사용했으며, 서민층은 포나 목면을 주로 사용하였고, 색은 백색 · 흑색 ·옥색 · 청색이 있으며 주로 누비나 솜옷으로 만들어 입었다.

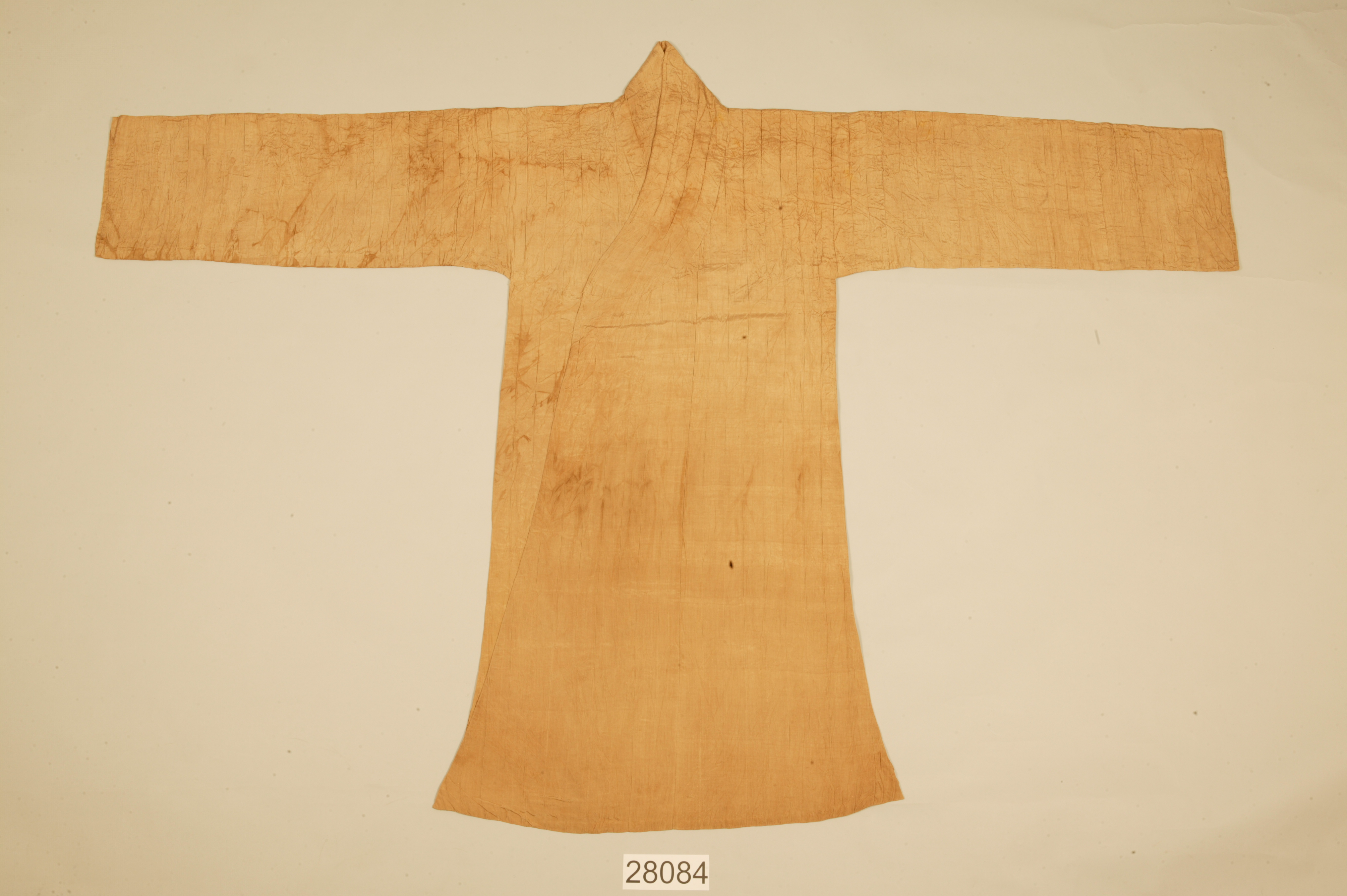

< 소창의(小氅衣). ©국립민속박물관 >

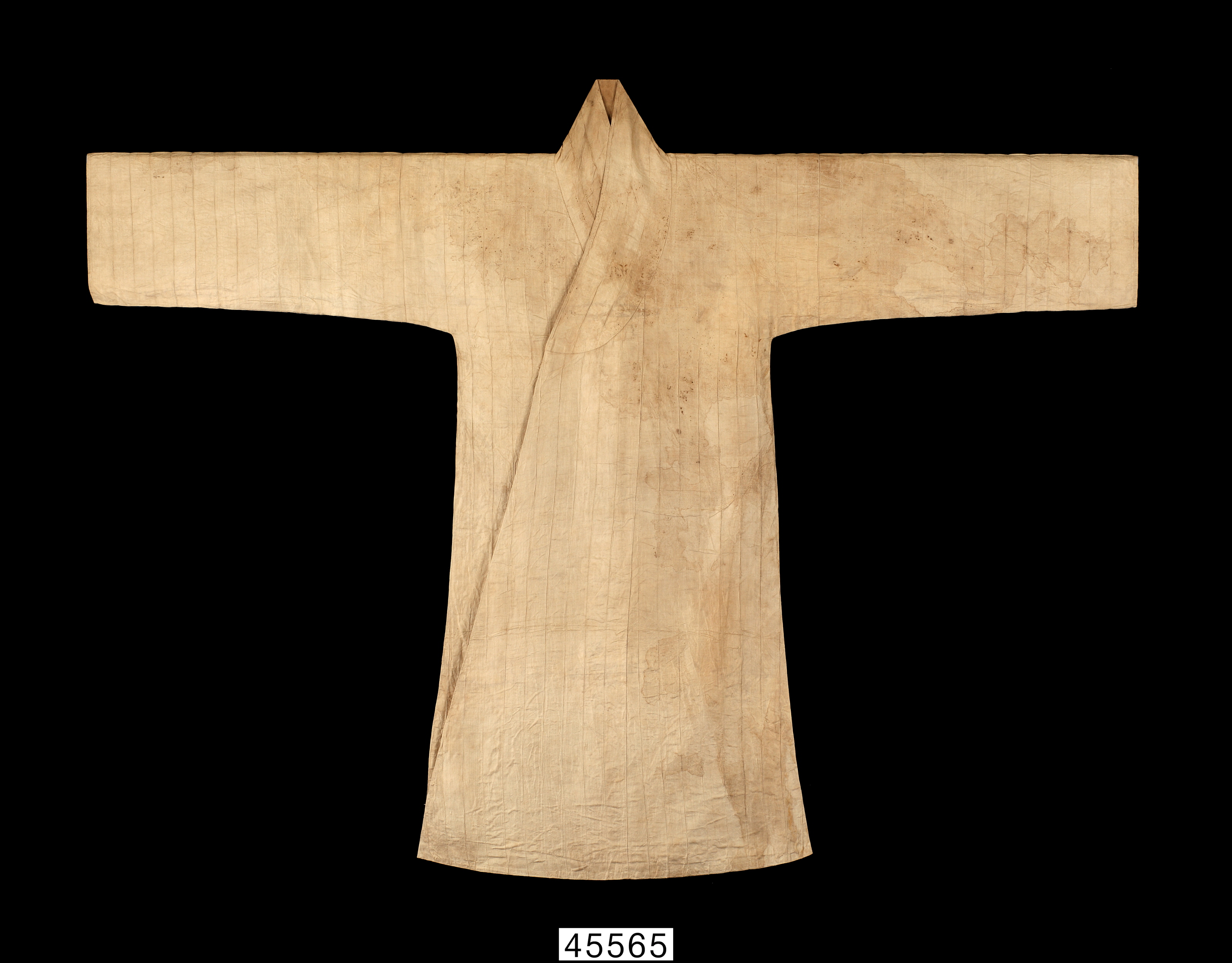

< 소창의(小氅衣). ©국립민속박물관 >

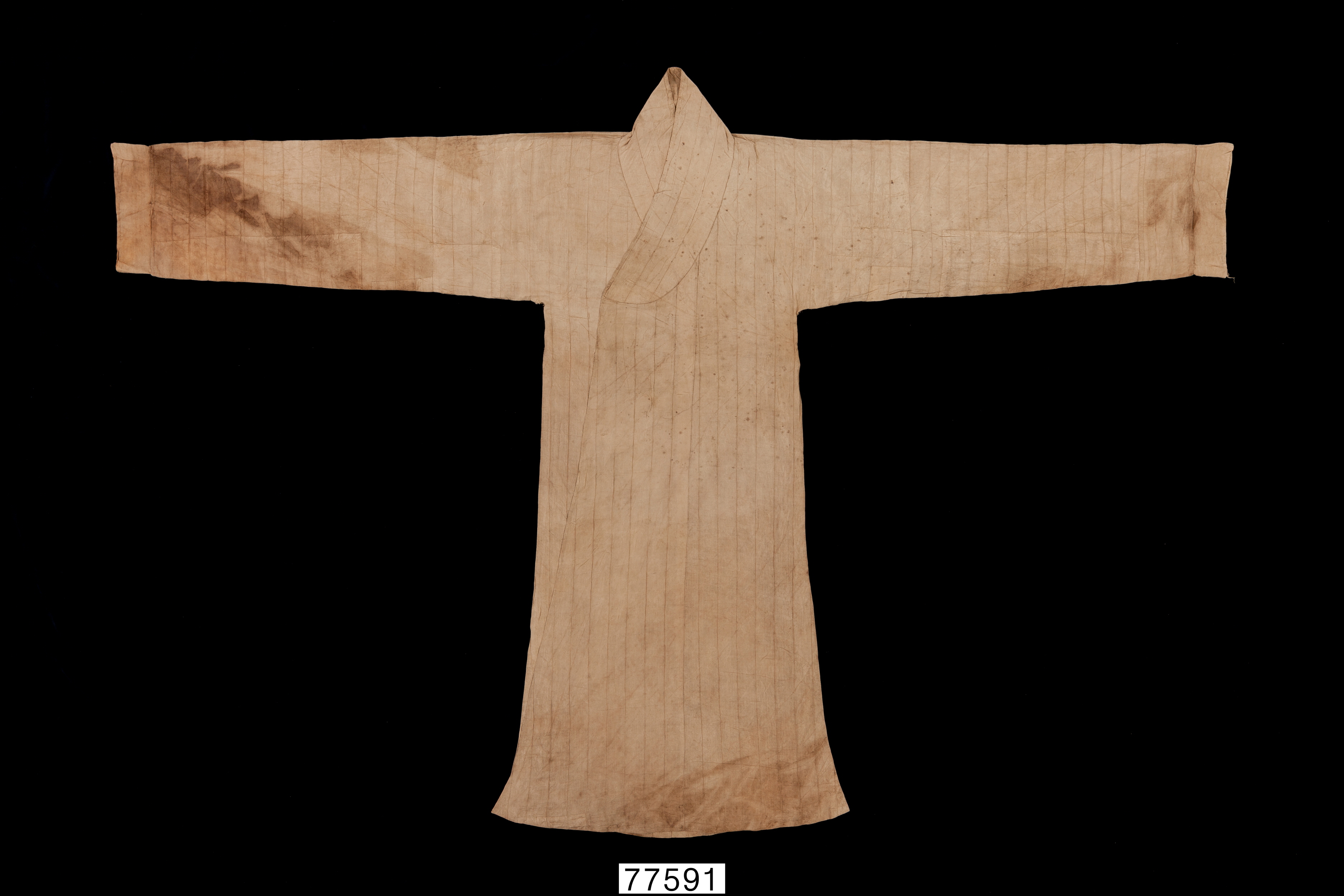

< 소창의(小氅衣). ©국립민속박물관 > -

특징 및 의의

임진왜란 이후 조선시대 남자 복식은 여러 가지 형태의 편복포가 발달하여 외출 시에는 물론 실내에서도 윗옷을 입음으로써 예의를 갖추었다. 조선 후기로 갈수록 신분과 계급을 과시하기 위해 품과 소매 너비가 넓어지는 다른 편복포들과 달리 유일하게 소창의만 반대로 좁고 짧아져 무를 없애는 등 불필요한 여유를 배제해 그 형태가 긴 저고리와 유사해졌다. 편복포들 가운데 가장 편안하고 간편한 형태이다. 17세기 후반부터 19세기까지 즐겨 착용되던 소창의는 양반들은 저고리 대신 입거나 겉옷 안에 받쳐입었으며 별도의 겉옷이 없는 서민들이 겉옷으로 착용하였다.

-

참고문헌

『다산시문집』 『한양가』 유희경, 『한국복식사연구』, 이화여자대학교출판부, 1980. 조효순, 『한국복식풍속사연구』, 일지사, 1989. 김영숙, 『한국복식문화사전』, 미술문화, 1998. 국립민속박물관, 『한민족역사문화도감 의생활』, 2005 강순제 외, 『한국 복식 사전』, 민속원, 2015. 국립민속박물관, 『한국의식주생활사전 의생활』, 2017. 송미경, 「김확[金穫:1572~1633]묘 유물을 통해 본 17세기 남자 포에 관한 연구」, 『한국복식학회』 57/7, 2007

-

집필자

장민정(-)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.