-

정의

사자가면을 쓰고 추는 춤에서 사자를 표현하기 위해 착용한 복식

-

요약

-

유래 및 역사

사자무복의 역사는 사자무와 함께 시작되었으므로 먼저 사자무의 역사에 대해 살펴보고자 한다. 사자는 한반도에 자생하는 동물이 아니나 불교에서 부처를 대신하거나 부처를 보좌하는 신성한 동물을 상징하므로 불교와 함께 유래되었을 것으로 여겨진다. 사자무에 관한 기록 역시 삼국시대부터 찾을 수 있다. 『삼국사기(三國史記)』 「잡지(雜志)」에 이르길 가야국의 가실왕(嘉悉王)은 우륵(于勒)에게 명하여 가야금 열두곡을 창작하게 하였는데 여덟 번째가 사자기(獅子伎)이다. 당시 가야금곡은 악기, 노래, 춤이 함께 연희된 형식이므로 사자기 역시 사자무로 볼 수 있다. 같은 문헌에 기록된 최치원(崔致遠, 857~?)의 《향악잡영(鄕樂雜詠)》 중 〈산예(狻猊)〉는 사자무에 관한 내용으로 사자의 모습을 표현하는데 있어 사막을 건너오느라 털옷[毛衣]은 다 찢어지고 먼지를 뒤집어썼다고 하였다. 일본의 『교훈초(敎訓抄)』에 기록되길 612년(무왕 13) 백제인 미마지(味摩之)가 일본에 전파한 기악(伎樂)에 사자무가 있어 백제에도 사자무가 전래되었던 것으로 보인다. 이를 통해 삼국시대부터 실크로드와 중국을 통해 사자무가 유입되었으며, 일본까지 전파되었음을 알 수 있다. 고려시대는 이색(李穡, 1328~1396)의 『목은집(牧隱集)』에 실린 「구나행(驅儺行)」을 통해 나례의 후반부를 오방귀무와 함께 사자무[白澤無]로 시작하였다는 기록이 있다.

조선시대에 이르러서는 궁중과 민간 모두에서 사자무가 연희되었다. 1603년(선조 36) 이상의(李尙毅, 1560~1624)가 제작한 평안남도 성천의 읍지인 『성천지(成川志)』의 「음악(音樂)」 조에 여러 교방정재 항목이 기록되어 있는데 이 중 사자무가 포함되어있다. 이보다 늦은 시기의 작품인 김홍도(金弘道, 1745~?)의 풍속화 《평양감사향연도(平壤監司饗宴圖)》 중 〈연광정연회도(練光亭宴會圖)〉에는 사자 두 마리가 대무(對舞)를 추는 모습을 볼 수 있어 평양과 그 인근 지역의 민간과 교방을 중심으로 사자무가 성행하였음을 알 수 있다. 평양은 과거 고려의 도읍지이자 조선시대 사신들의 경유지였던 만큼 경제적으로 풍요로워 문화와 예술이 발달할 수 있었기 때문이다. 『성호사설(星湖僿說)』에 의하면 조선 후기까지도 중국 사신을 맞이할 때 사자무를 연희한다고 하여 국가적 행사에 동원되었음을 알 수 있다.

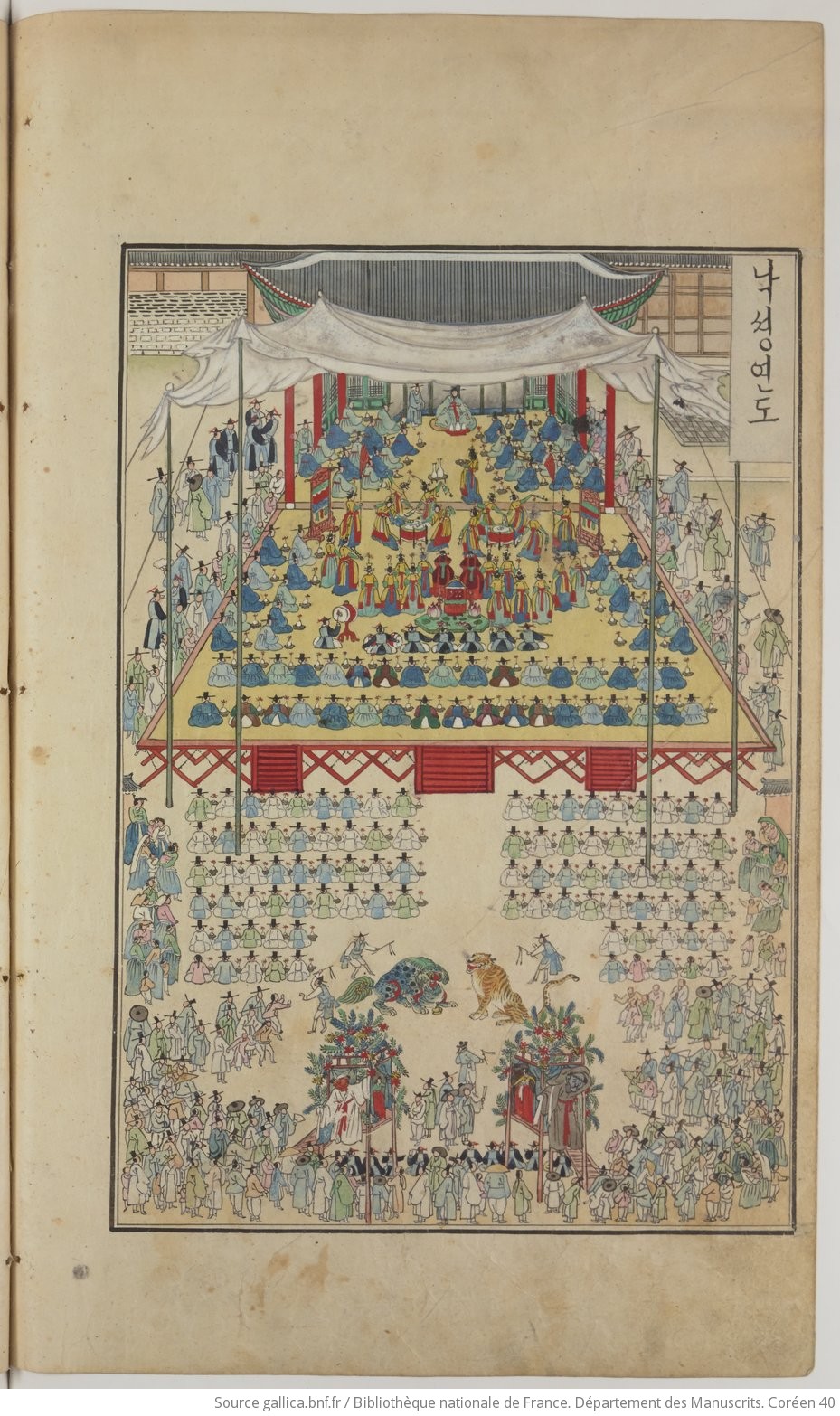

이후 사자무는 민간무용에서 확산되어 궁중정재로 발전하였다. 궁중에서 연희된 가장 이른 기록은 1801년(순조 1) 『화성성역의궤(華城城役儀軌)』 《낙성연도(落成宴圖)》로 하단부에 다른 연희와 함께 사자와 호랑이의 대무를 볼 수 있다. 사호무(獅虎舞)에 대한 기록은 비슷한 시기에 쓰인 유득공(柳得恭, 1748~1807)의 『경도잡지(京都雜誌)』에도 등장하여 18세기 후반부터 19세기 초에 사자무 양식이 변화였음을 알 수 있다. 이후 사자무는 19세기 전반에 궁중 연행을 중단하였다가 후반에 민간의 유행을 다시 수용하였다. 사자무가 궁중정재로 편입된 시기는 1887년(고종 24)으로 정해년 진찬(進饌)을 준비하기 위해 기록된 『사자무항장무무도홀기(獅子舞項莊舞舞圖笏記)』에 사자무 춤사위를 설명하고 있으며, 『정해진찬의궤(丁亥進饌儀軌)』부터 1902년(광무 6) 11월 『임인진연의궤(壬寅進宴儀軌)』까지 총 여섯 번에 걸쳐 사자무 연희자에게 상을 내린 기록을 통해 알 수 있다. -

내용

○ 과거 사자무복

삼국시대 사자무는 중국의 두 가지 사자무에서 영향을 받았다. 우륵이 창작한 가야의 사자기와 백제 기악의 사자무는 오방사자(五方獅子)의 영향을 받았으며, 오방사자 복식은 일본 문헌을 통해 살필 수 있다. 《신서고악도(信西古樂圖)》의 〈신라박(新羅狛)〉은 통일신라에서 일본으로 전파된 가면희로 사자무 그림과 함께 역사적 유래, 복식에 관해 설명하고 있다. 당(唐)의 태평악(太平樂)을 다른 이름으로 오방사자무라 부르며, 사자무복은 털을 엮어 만들고 크기는 각 일 장(丈) 이상으로 다섯 사자가 각기 오방색 복식을 착용한다고 하였다.

< 신서고악도에 기록된 신라박과 사자무복 ©국립무형유산원 >

반면 통일신라의 〈산예〉는 백거이(白居易, 772~846)의 시 『백씨문집(白氏文集)』 〈서량기(西凉伎)〉와 그 내용이 매우 유사하여 서하사자(西凉獅子)의 영향을 받은 것으로 보인다. 〈서량기〉에 의하면 서하사자 복식은 나무를 깎아 머리를 만들고 털옷에 두 귀를 달고 실로 꼬리를 만들며, 금색 눈알과 은색 이빨을 붙인다고 하였다.

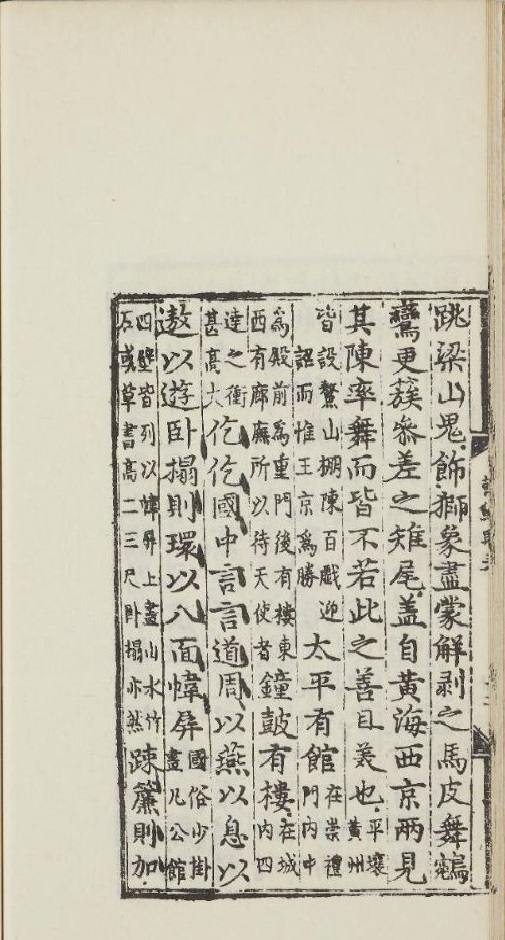

조선시대는 1488년(성종 19) 명(明)의 사신을 맞아 광화문 밖에 산대[鰲山]를 설치하고 여러 동물로 가장한 가면극을 포함하여 각종 백희(百戲)를 공연하였는데 명의 사신이 기록한 『조선부(朝鮮賦)』에 의하면 사자무는 벗긴 말가죽으로 꾸민다고 한 것으로 보아 형태는 알 수 없으나 말가죽이 재료로 사용되었음을 알 수 있다.

< 조선부에 기록된 사자무복의 재료 ©한국학중앙연구원 >

《연광정연회도》와 『뎡니의궤』 한글본에 채색된 〈낙셩연도〉에 사자무복은 털이 달리거나 원무늬가 있는 청색 또는 황색 몸통에 녹색 귀와 꼬리털을 가졌으며, 앞다리와 뒷다리에 화염문(火焰紋)이 있고 붉은 코에 목에는 영당(鈴鐺)이라고 하는 방울이 달려 있다. 화염문은 신수의 상징이며, 영당은 사자 도상(圖像)의 특징으로 불화나 민화 속 사자의 형태와 매우 유사하여 당시 사자무복이 정형화되었음을 보여준다.

< 뎡니의궤 낙셩연도에 그려진 사자무복 ©프랑스 국립도서관 >

○ 현행 사자무복

1902년 진연을 마지막으로 궁중정재로서 사자무는 전승이 단절되었다. 그러나 민간의 가면극을 중심으로 전승이 이어져 오고 있으며, 속초사자놀이와 같이 북청사자놀음에서 파생되어 20세기에 새롭게 탄생한 사자무도 있다. 국가무형문화재로 지정된 현행 가면극의 사자무복은 전승지역과 형태에 따라 크게 세 가지 유형으로 나누어 볼 수 있다. 첫 번째, 함경남도 지역의 북청사자놀음은 두 마리의 사자가 동일한 오방색 사자무복을 착용한다. 사자무복의 오방색은 청색 대신 녹색을 사용하여 녹ㆍ백ㆍ적ㆍ흑ㆍ황색의 실이 한데 엉켜 털옷을 이루고 있다. 두 번째, 황해도 지역의 봉산ㆍ은율ㆍ강령탈춤은 한 마리에서 두 마리의 사자가 백색 사자무복을 착용한다. 봉산탈춤과 강령탈춤의 사자무복은 백색 실을 꼬아 만든 털옷이며, 등 또는 턱에 갈색과 적색 털 장식이 있다.

< 봉산탈춤 사자무복 ©김초영 >

은율탈춤의 사자무복은 넓게 자른 백색 천을 여러 겹 겹쳐 털을 표현하였다. 세 번째, 경상남도 지역의 통영오광대와 수영야류는 한 마리의 사자가 유색 사자무복을 착용한다. 통영오광대 사자무복은 밝은 갈색 바탕에 사자 다리와 털을 그렸으며, 수영야류 사자무복은 황토색 바탕에 적색과 흑색으로 줄무늬를 표현하였는데 사자보다는 호랑이에 가깝다.

-

특징 및 의의

현행 사자무복의 착용 양상을 살펴보면 전통을 바탕으로 전승된 부분과 시대적 변용을 거친 부분으로 나누어 볼 수 있다. 상의와 하의가 분리된 형태에 상의는 두 명의 연희자가 앞뒤로 착용하여 한 명은 사자의 머리를 담당하고 한 명은 사자의 꼬리를 담당하는 것은 이미 삼국시대부터 전해져 오던 사자무복 착용법이다. 북청사자놀음과 봉산ㆍ은율ㆍ강령의 털옷 형태 역시 삼국시대부터 제작되어 오던 방식이다. 예전에는 한지를 꼬아 털을 표현하였으나 현재는 실로 만들거나 천을 넓게 잘라 만든다는 차이가 있을 뿐이다. 시대적 변용이 보이는 부분은 사자무복의 색에서 살필 수 있다. 삼국시대 사자무복은 오방색이었으며, 조선 후기에는 황색과 청색이 나타난다. 현행 북청사자놀음 사자무복은 오방사자의 무복 색을 한 마리에 모두 표현하여 조금 떨어져서 보면 마치 갈색처럼 보인다. 봉산ㆍ은율ㆍ강령탈춤의 백색 사자무복은 문수보살이 타고 다니는 불법수호사자의 역할을 표현한 것이며, 통영오광대와 수영야류 유색 사자무복은 재난이 되는 담비를 잡아먹는 맹수로서 역할을 표현한다.

-

참고문헌

『삼국사기』 『교훈초』 『목은집』 『성천지』 『성호사설』 『경도잡지』 『백씨문집』 『조선부』 『사자무항장무무도홀기』 『정해진찬의궤』 『임진진찬의궤』 『신축진찬의궤』 『신축진연의궤』 『임인진연의궤』 4월 『임인진연의궤』 11월 『화성성역의궤』 〈낙성연도〉 『뎡니의궤』 한글본 〈낙셩연도〉 《평양감사향연도》 〈연광정연회도〉 《신서고악도》 〈신라박〉 이두현, 「사자기고」, 『계명대학교 인문과학연구소』 2, 1968. 신명숙, 「신서고악도에 나오는 신라 사자무에 관한 연구」, 『체육사학회지』 8, 2001. 김초영ㆍ김은정, 「가면극 속 사자 복식의 외연적 요인에 관한 연구」, 『한복문화학회 추계학술대회』, 2021.

-

집필자

김초영(金草英)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.