-

다른 이름

납씨곡, 납씨, 파납씨 -

정의

고려가요 〈청산별곡〉의 제8ㆍ9행을 제외한 나머지 8행의 선율을 변개하여 태조의 무공을 노래한 조선 전기 향악곡. -

요약

〈납씨가〉는 고려가요로 알려진 10행으로 된 〈청산별곡〉을 고쳐 만든 것으로 조선전기 연산군대 『시용향악보』에 첫번째 수록된 곡이다. -

유래

〈납씨가〉는 『태조실록』 권4의 태조 2년 7월조에 태조때 작품으로 기록되어 있으며, 『경국대전』에 〈횡살문〉 등과 함께 취재 항목으로 등록되어 있다. -

내용

○ 역사적 변천 및 현황 〈납씨가〉의 가사는 원래 정도전(鄭道傳, 1342~1398)이 태조 2년(1393) 지은 송축가(頌祝歌)이며, 선율은 고려가요로 알려진 <청산별곡>을 고쳐 만든 것이다. <청산별곡>을 고쳐 만든 〈납씨가〉는 이후 세종이 지은 <휴명>의 모태가 되었다. 〈납씨가〉는 성종조 『악학궤범(樂學軌範)』 권2, 중종조 『악장가사(樂章歌詞)』 등에 기록과 가사가 전하며, 연산군조 『시용향악보』에는 8행의 악보와 함께 가사 1절이 전한다. 조선 초 신악인 〈휴명〉, 〈총유〉와 개변곡 관계로 밝혀졌다. 최근에는 오선보로 역보된 악보가 출간된 바 있다.

○작품 개요 〈납씨가〉는 본래부터 악장으로 지어졌으며, 궁중 연례악, 큰 기(旗)인 둑(纛)을 위해 행하던 제사인 둑제(纛祭)에서 사용되었다. 악곡은 고려가요로 알려진 10행으로 된 〈청산별곡〉의 제8ㆍ9행을 제외한 나머지 8행의 선율과 일치해서 고려가요를 변개한 것으로 알려져 있다. 한시에 토를 단 것은 이 노래를 〈청산별곡〉의 곡조에 맞추기 위하여 부족한 글자 수를 보충하기 위한 것으로 해석된다. 조선 성종 23년 8월 21일 8번째 술잔을 올릴 때 〈납씨가〉에 맞추어 악장을 새롭게 붙여 등가에서 연주하고, 연산군 11년 1월 18일 〈납씨가〉에 맞추어 새로 악장을 지어 붙여 친제 후 환궁 시 고취악으로 썼다고 한다.

○ 줄거리 〈납씨가〉가사의 내용은 고려 공민왕 때에 원나라의 나하추(納哈出)가 동북 지방에 침입하였을 때 태조가 물리친 무공을 찬양한 것이다. 『시용향악보』에는 전체 4장 중 1장만 실려 있는데, 내용은 납씨(納氏)가 강한 병력을 믿고 고려 동북방에 침입하여 행패가 심하여 저항하기 어려웠음을 노래한 것이다. 『시용향악보』에 수록된 〈납씨가〉의 원문과 해석을 제시하면 다음 〈표 1〉과 같다.

〈표 1〉 『시용향악보』 〈납씨가〉 원문과 해석원문 해석 납씨시웅강(納氏恃雄强),

입구동북방(入寇東北方).

종오과이력(縱傲夸以力),

봉예불가당(鋒銳不可當).납씨가 웅강함을 스스로 믿어,

우리 동북 변방을 침략하였네.

방종과 교만으로 힘자랑 하니,

서슬이 하 날래어 당하지 못할레라.

○형식과 구성

〈납씨가〉는 평조이며 모두 16정간 1행 체제의 총 8행에 오음약보로 기보되어 있다. 〈납씨가〉의 악조는 평조, 종지음은 하오(下五)이며 종지 형태는 순차적 하행 종지형이다. 〈납씨가〉의 장단은 고요편쌍(鼓搖鞭雙) 중 요(搖)를 사용하지 않으며, 4행 단위로 ‘고(5정간)고(3정간)편(5정간)쌍(3정간)/고(3)편(2)고(3)편(5)쌍(3)/고(5)쌍(2)고(1)편(5)쌍(3)/고(5)편(3)편(3)고(2)쌍(3)’이 반복된다. 〈유림가〉의 장단과 동일하다.

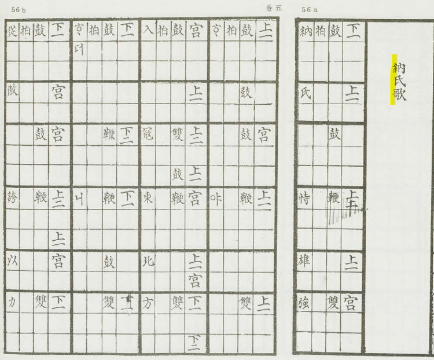

< 『시용향악보』 〈납씨가〉 제1-8행: ©국립국악원 『한국음악학자료총서』 제22집>

-

의의 및 가치

〈납씨가〉는 조선초 조선국의 건국 과정에서 악장과 음악의 역할을 중시했음을 알려주는 단적인 악장 중 하나로서 그 의미가 있다. 또한 〈납씨가〉는 조선초 조선국의 국방대응 상황과 조선국 건국의 시조인 태조의 용맹함 등을 예술적으로 나타낸 작품이라는 점에서 조선의 문화 수준을 알려주는 중요한 작품이다. 〈납씨가〉는 송축가이면서 조선의 향악이라는 점에서 조선초 우리 노래의 형식을 알려준다. 관찬 악보인 『시용향악보』의 첫 곡으로 수록된 〈납씨가〉는 고려가요 〈청산별곡〉을 조선 초 신악으로 변개하는 방법을 보여 주었다는 점에서 의의가 있다. -

지정사항

『시용향악보(時用鄕樂譜)』는 국립국악원 영인본으로 확인 가능하다. https://www.gugak.go.kr/site/program/board/basicboard/view?menuid=001003002003&pagesize=10&searchselect=boardall_thes&searchword=시용향악보&boardtypeid=18&boardid=1362 -

고문헌

『고려사』 「악지」 『대악후보』 『삼국유사』 『세종실록』 「악보」 『악장가사』 『악학궤범』 -

참고문헌

장사훈, 「청산별곡」, 『국악논고』, 서울대학교출판부, 1966. 이혜구, 「휴명과 청산별곡의 비교」, 『한국음악연구』, 수문당, 1976. 윤아영, 「시용향악보(時用鄕樂譜) 향악곡(鄕樂曲)의 궁(宮)」, 서울대학교 석사학위논문, 2000. 김세중, 『정간보로 읽는 옛 노래』, 예솔, 2005. 황준연, 『조선조 정간보 연구』, 서울대학교 출판문화원, 2009. 문숙희, 『시용향악보(時用鄕樂譜) 복원악보집』, 학고방, 2012. 윤아영, 『왕실의 연말 문화, 나례: 유교 제도화 과정과 왕실의 연말 문화』, 국학자료원, 2022. 윤아영, 「궁중의식에 수용된 『시용향악보』의 악장에 관한 연구-<납씨가>, <유림가>, <횡살문>, <사모곡>, <서경별곡>, <쌍화곡>을 중심으로-」, 『한국음악연구』 77, 2025. -

집필자

윤아영(尹娥英)

-

검색태그

-

관련 이미지

더보기