-

다른 이름

만전춘 별사(滿殿春 別詞)

-

정의

남녀의 사랑을 노래한 고려가요.

-

요약

〈만전춘〉은 남녀의 사랑을 노래하는 내용으로 구성된 고려가요로, 조선시대 궁중의 향악으로도 사용되었다. 〈만전춘〉의 원래 노랫말은 남녀상열지사로 되어 있어 『악장가사』에 ‘〈만전춘〉 별사(滿殿春 別詞)’라는 제목으로 기록되어 있다. 『세종실록악보』 〈만전춘〉의 노랫말은 ‘산하천리국(山河千里國)에’로 시작하는 것으로 대체되었다.

-

유래

‘만전춘’의 의미는 궁전에 가득한 봄, 아주 늦은 봄 등으로 풀이된다. 고려 명종이 총애하던 궁녀 명춘(明春)의 죽음을 슬퍼하며 지은 도망시(悼亡詩)에서 유래한 것이라는 견해가 있다. 한편, 궁녀가 임이 돌봐주지 않음을 탄식하며 지은 것이라는 견해도 있어 〈만전춘〉의 작자와 유래에 대해서는 확실히 알기 어렵다.

-

내용

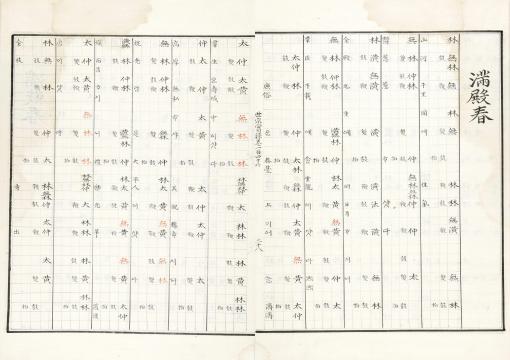

『세종실록악보』에 새로운 노랫말로 된 〈만전춘〉의 악보가 전하고, 『대악후보』에는 노랫말이 없는 〈만전춘〉 악보가 전하는데, 두 악보에 기록된 〈만전춘〉의 선율은 동일하다. 세종 때 새로 만든 《정대업》 중 〈순응〉이 〈만전춘〉의 선율을 사용하여 만들어졌고, 〈순응〉은 세조 때 〈혁정〉으로 변모되었다. #1. 『세종실록』에 수록된 〈만전춘〉 악보 #2. 『대악후보』에 수록된 〈만전춘〉 악보 『세종실록』에 의하면, 중국 사신에게 위로연을 베풀 때 〈낙양춘〉, 〈환궁악〉, 〈감군은〉, 〈납씨가〉 등의 곡과 〈만전춘〉을 연주하게 하도록 하였다. 『경국대전』에 의하면, 〈만전춘〉이 악공을 뽑기 위한 향악곡으로 사용되었고, 『성종실록』에는 《정대업》 중 〈혁정〉의 곡조와 노랫말이 〈만전춘〉과 유사하다고 기록되어 있다. 『세종실록』의 〈만전춘〉은 임종궁 계면조로 되어 있고, 출현음은 탁임종(㑣:G3)-탁무역(㒇:B♭3)-황종(黃:C4)-태주(太:D4)-중려(仲:F4)-임종(林:G4)-무역(無:B♭4)-청황종(潢:C5)-청태주(汰:D5)이다. 장사훈은 『대악후보』의 〈만전춘〉이 ‘〈만전춘〉 별사’를 노랫말로 하는 원래의 〈만전춘〉이고, 그 형식을 ‘전강-중강-소엽-후강-중엽-소엽-대엽-중엽-소엽’으로 구분하였다. 〈만전춘〉의 원래 노랫말인 ‘〈만전춘〉 별사’는 『악장가사』의 ○를 기준으로 다음과 같이 6개의 부분으로 구분된다. #3. 『악장가사』에 수록된 ‘〈만전춘〉 별사’ 1 어름우희 댓닙자리보와 님과나와 어러주글만뎡 / 어름 위에 댓잎자리를 보아 님과 나와 얼어죽을망정 2 어름우희 댓닙자리보와 님과나와 어러주글만뎡 / 어름 위에 댓잎자리를 보아 님과 나와 얼어죽을망정 3 졍(情)둔오ᄂᆞᆳ범 더듸새오시라 더듸새오시라/ 정 둔 오늘밤 더디 새오시라 더디 새오시라 4 경경고침샹(耿耿孤枕上)애 어느미오리오 셔창(西窓)을 여러ᄒᆞ니 도화(桃花)ㅣ발(發)두다 / 뒤척뒤척 외로운 침상에서 어찌 잠이 올까나 서쪽 창문을 열어 보니 복숭아꽃이 피고 있네 5 도화(桃花) 시름업서 쇼춘풍(笑春風)다 쇼춘풍(笑春風)다 / 복숭아꽃은 시름없어 봄바람에 웃네 봄바람에 웃네 6 넉시라도 님을 녀닛경(景) 너기다니 / 넋이라도 님과 함께 가고자 했는데 7 넉시라도 님을 녀닛경(景) 너기다니 / 넋이라도 님과 함께 가고자 했는데 8 벼기더시니 뉘러시니잇가 뉘러시니잇가 / 우기던 사람이 누구였습니까 누구였습니까 9 올하올하 아련비올하 여흘란어듸두고 소해자라온다 / 오리야 오리야 어린 비오리야 여울은 어디 두고 소에 자러 오느냐 10 여흘란어듸두고 소해자라온다 / 여울은 어디 두고 소에 자러 오느냐 11 소콧얼면 여흘도됴니 여흘됴됴니 / 소마저 얼면 여울도 좋으니 좋으니 12 남산(南山)애 자리보와 옥산(玉山)을 벼여누어 / 남산에 자리를 보고 오산을 베고 누워 13 금슈산(錦繡山) 니블안해 샤향(麝香)각시를 아나누어 / 금수산 이불 안에 사향각시를 품고 누워 14 남산(南山)애 자리보와 옥산(玉山)을 벼어누어 / 남산에 자리를 보고 오산을 베고 누워 15 금슈산(錦繡山) 니블안해 샤향(麝香)각시를 아나누어/ 아나누어 / 금수산 이불 안에 사향각시를 품고 누워 16 약(藥)든가을 맛초사이다 맛초사이다 / 약 든 가슴을 맞춥니다 맞춥니다 17 아소님하 원평(遠代平生)애 여힐모새 / 아소 임이시여 평생토록 이별할 줄 모르며 지내소서 김명준 역, 『악장가사 주해』, 다운샘, 2004, 151-152쪽. ‘〈만전춘〉 별사’의 제1ㆍ2구, 제6ㆍ7구의 노랫말이 동일하고, 제12~13구의 노랫말이 제14~15구에서 반복된다. ‘〈만전춘〉 별사’ 제6∼8구의 노랫말은 〈진작〉 ‘대엽∼부엽’의 노랫말과 유사하고, 마지막 제17구는 〈진작〉의 마지막 ‘오엽’과 같이 ‘아소님하’로 시작된다. 『세종실록악보』의 〈만전춘〉은 〈봉황음〉의 노랫말과 같은 ‘산하천리국(山河千里國)에’로 시작하는 노랫말로 되어있고, 〈만전춘〉 별사의 제10, 14, 15구에 해당하는 부분이 생략되어 있다.

-

의의 및 가치

〈만전춘〉의 작자와 창작 연대는 확실히 알 수 없다. 남녀의 사랑을 노래한 고려가요로 불리다 조선시대 궁중의 향악으로 사용되면서 유교적 이념에 맞도록 노랫말이 변화된 악곡이다. 원래의 노랫인 ‘〈만전춘〉 별사’ 중 일부가 〈진작〉의 노랫말과 유사하지만 악곡의 형식은 〈진작〉과 차이를 보인다. 세종 때 새로 만든 《정대업》 중 〈순응〉이 〈만전춘〉의 선율을 사용하여 만들어졌고, 〈순응〉은 세조 때 〈혁정〉으로 변모되어 현재까지 전승되고 있으므로, 〈만전춘〉은 종묘제례악의 형성에 영향을 준 악곡이라 할 수 있다.

-

고문헌

『경국대전』 『대악후보』 『성종실록』 『세종실록』 『악장가사』

-

참고문헌

김명준 역, 『악장가사 주해』, 다운샘, 2004. 장사훈, 『국악논고』, 서울대학교출판부, 1980. 이혜구 역주, 『세종장헌대왕실록 22: 악보Ⅰ』, 세종대왕기념사업회, 1973. 강혜진, 「장가(長歌) ‘대엽’의 정체성과 확대 양상」, 『국악원논문집』 46, 2022. 김세중, 「〈처용가〉와 〈만전춘〉 줄나눔의 실제와 문제점」, 『동양음악』 24, 2002. 문숙희, 「동동·정읍·만전춘의 악구종지 고」, 『한국음악사학보』 27, 2001. 손종흠, 「만전춘별사의 명의와 성격에 대한 연구」, 『열상고전연구』 52, 2015. 이진규, 「고려 우리말노래 「만전춘」의 형성과 성격 연구」, 『국제언어문학회』 38, 2017. 허왕욱, 「만전춘의 가창 방식과 의미 구조 연구」, 『문학교육학』 21, 2006.

-

집필자

강혜진(姜惠珍)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.