-

다른 이름

뒷뎐, 후정화(後庭花), 후전(後殿), 후전진작(後殿眞勺)

-

정의

고려 충혜왕(忠惠王, 1315~1344)이 지은 〈후전진작〉에서 유래된 악곡.

-

요약

〈북전〉은 고려시대에 충혜왕이 지은 〈후전진작(後殿眞勺)〉에서 비롯된 악곡이다. 〈후전진작〉의 노랫말을 고친 〈북전〉은 궁중에서 연행되었고, 『금합자보』 등의 거문고 악보에는 3지와 여음으로 된 〈북전〉이 여러 종류 전해진다.

-

유래

『세종실록』의 기록에 의하면, 고려 충혜왕이 〈후전진작〉을 지었다고 한다. 충혜왕은 총애하는 사람들과 함께 후전(後殿)에서 새로운 곡조와 음란한 가사를 지어 스스로 즐겼고, 사람들이 그 악곡을 〈후전진작〉이라고 불렀다고 한다. 그러나 〈후전진작〉 원래의 노랫말은 전해지지 않고, 조선 성종대에 새로 고친 〈북전〉의 노랫말만 전해진다.

-

내용

고려 충혜왕이 지은 〈후전진작〉은 조선 초까지 궁중에서 불렸으나 노랫말에 대한 비판으로 인해 성종 21년(1490)에 『악학궤범』에 기록된 〈북전〉의 노랫말로 고쳐졌다. 『악학궤범』 권5의 학연화대처용무합설 중에는 〈북전〉의 노랫말이 강(腔)과 엽(葉)으로 구분되어 전한다. 〈북전〉의 강(腔)과 엽(葉) 구분은 〈진작〉과 동일하다.

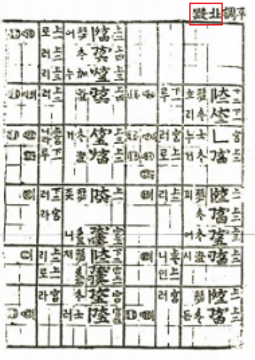

< 1493년(성종 24)에 편찬된 『악학궤범』 권5의 학연화대처용무합설에 전하는 <북전급기>의 노랫말. ©국립국악원 >

『악학궤범』에 기록된 〈북전급기〉의 노랫말은 다음과 같다.

(전강) 산하천리장(山河千里壯)애 궁중(宮中)에 오운고(五雲高)ㅣ로다나 / 산하천리 씩씩한 곳에 궁전에 오색 구름이 높도다

(중강) 휘휘서일(輝輝瑞日)ᄋᆞᆫ 명리폐(明螭陛)어늘 염염향연(冉冉香烟)ᄋᆞᆫ 요곤포(繞袞袍)ㅣ로다나ᄂᆞᆫ / 번쩍번쩍 빛나는 상서로운 해는 궁전 섬돌에 밝거늘 길게 뻗은 향 연기는 곤룡포를 두르도다

(후강) 적덕백년(積德百年)에 흥례악(興禮樂)ᄒᆞ시니 수의일대(垂衣一代) 환문장(煥文章)이로다 / 덕을 쌓기 백년에 예악을 일으키시니 태평한 일대가 문재 나도다

(부엽) 옹희지치(雍熙至治)여 매우당(邁虞唐)이로다 / 화락하게 드서려진 지극한 정치여 요순 때에 짝하도다

(대엽) 경운심치(옹희지치)에 앙중동(仰重瞳)ᄒᆞ니나ᄂᆞᆫ 일곡남훈(一曲南薰)에 해은풍(解慍風)이로다나 / 경사로운 구름 깊은 곳에 임금 얼굴 우러르니 남훈 한 곡에 불평을 푸는 바람이로다

(부엽) 봉황(鳳凰)이 내무(來舞)ᄒᆞ니 구성중(九成中)이로다 / 봉황이 와서 춤 추니 아홉 곡이 다 끝나가도다

(이엽) 대유년(大有年)ᄒᆞ니 화가(禾稼)ㅣ 여운련(與雲連)이로다 / 크게 풍년드니 벼가 구름에 잇닿도다

(삼엽) 홍부지속이(紅腐之粟)오 관후전(貫朽錢)이로다 / 썩도록 많은 곡식이요 녹슬도록 흔한 돈이로다

(사엽) 음양(陰陽)이 순궤(順軌)ᄒᆞ야 우로균(雨露均)ᄒᆞ니 / 음양의 운행이 순하여 우로가 고르니

(부엽) 만가연화(萬家烟火)ㅣ여 태평민(太平民)이로다 / 만백성 집의 연기여 태평 세대의 백성이로다

(오엽) 무오신(撫五辰)ᄒᆞ시니 성수무강(聖壽無疆)ᄒᆞ샤 천만춘(千萬春)이쇼셔 / 계절을 순하게 하시니 성수 무강하시어 천만세를 누리소서

이혜구 역주, 『신역 악학궤범』, 국립국악원, 2000, 344~345쪽.

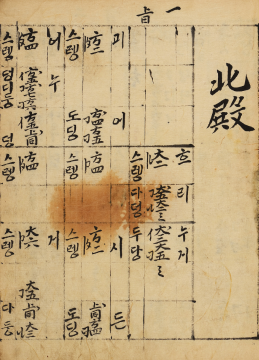

< 1759년(영조 35)에 서명응이 편찬한 궁중악보 『대악후보』 권7에 전하는 <북전>의 악보. ©국립국악원 >

『대악후보』 권7에는 노랫말이 기재되지 않은 〈북전〉의 악보가 전한다. 『대악후보』의 〈북전〉은 전체 길이가 34행으로 되어있고, 음악이 정간보의 제2대강에서부터 시작하며, 장구장단은 ‘고(鼓)-요(搖)-편(鞭)-쌍(雙)’이 16정간 한 행을 단위로 반복된다. 『악학궤범』의 〈북전〉이 노랫말이 긴 장가(長歌)이고, 『대악후보』의 북전 또한 전체 악곡의 길이가 긴 장가에 해당한다. 거문고 악보들에는 『악학궤범』의 〈북전〉 노랫말과 다른 형태의 단가(短歌)북전이 수록되어 있다.

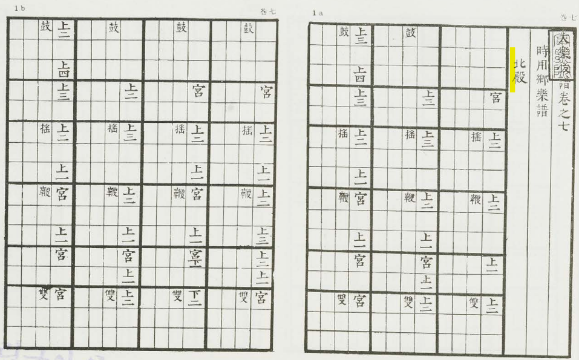

< 1572년(선조 5)에 안상이 지은 『금합자보』에 전하는 〈우조북전〉의 악보. ©한국음악학자료총서 제22집 >

『금합자보』에는 ‘흐리누거’로 시작하는 〈평조북전〉과 ‘공방(空房)을’로 시작하는 〈우조북전〉이 기록되어 있다. 『금합자보』의 〈북전〉 악곡들은 각각 7행의 길이로 된 단가북전에 해당한다. 『금합자보』 〈북전〉의 선율은 『대악후보』 장가북전의 ‘대엽-부엽’과 유사하다. 따라서 단가북전은 장가북전을 구성하는 한 부분이 독립되어 형성된 것임을 알 수 있다.

< 1610년(광해군 2) 양덕수가 지은 『양금신보』의 북전. ©국립국악원 >

『금합자보』 이후의 『양금신보』, 『현금동문유기』, 『백운암금보』, 『금보신증가령』, 『학포금보』, 『유예지』 등에도 여러 종류의 단가북전 악곡이 수록되어 있다. 『양금신보』 〈북전〉은 악보상에 장의 구별을 뜻하는 ‘지(旨)’를 표기하고 있어, 〈북전〉이 3지와 여음으로 구성되어 있다는 것을 확인할 수 있다. 영조 이전까지는 〈중대엽〉과 같이 평조ㆍ우조ㆍ평조계면조ㆍ우조계면조의 4개 악조로 모두 연주되었으나 영조∼순조 이후로는 우조계면조로만 연주되었다. 『학포금보』에는 〈초북전(初北殿)〉과 가곡의 두거(頭擧)와 같이 〈초북전〉을 높여 부르는 〈이북전(貳北殿)〉이 남아있다.

단가북전은 시조의 형성에 직접적인 영향을 주었다. 즉, 시조의 3장 형식은 〈북전〉의 3지 형식을 이어받은 것이고, 5박과 8박으로 구성된 시조의 장단구조는 제2대강에서 시작하는 〈북전〉의 악곡구조에서 나온 것이며, 시조의 선율은 우조계면조(羽調界面調) 〈북전〉에서 비롯된 것이다. 『청구영언』 등을 비롯한 각종 가집(歌集)에 단가북전의 노랫말이 전한다. -

의의 및 가치

〈북전〉은 고려시대 〈후전진작〉에서 유래한 악곡으로, 조선시대의 새로운 시가 장르인 시조의 발생에 직접적인 영향을 미친 악곡이다. 즉, 진작 형식으로 되어있던 장가북전의 ‘대엽’과 ‘부엽’ 부분이 독립되어 3지와 여음으로 구성된 단가북전을 형성하였고, 단가북전은 시조의 모체가 되었다. 장가북전은 조선전기 궁중에서 〈진작〉과 함께 사용되었고, 단가북전은 〈중대엽〉과 함께 평조ㆍ우조ㆍ평조계면조ㆍ우조계면조의 4개 악조로 연주되었다. 따라서 〈북전〉은 장가에서 단가로의 악곡 이행과정과 악조의 분화 및 선율 파생 과정을 살펴볼 수 있는 악곡이다.

-

고문헌

『금합자보』 『대악후보』 『세종실록』 『악학궤범』 『양금신보』

-

참고문헌

이혜구 역주, 『신역 악학궤범』, 국립국악원, 2000. 황준연 외 지음, 『한국예술사총서 Ⅲ : 한국음악사』, 1984. 국립국악원 편, 『한국음악학자료총서 1: 대악후보』, 국립국악원, 1989. 권오성, 「안상금보이후의 북전」, 『음대학보』 1, 1963. 성호경, 「고려시가 후전진작(북전)의 복원을 위한 모색」, 『국어국문학』 90, 1983. 황준연, 「북전과 시조」, 『세종학연구』 1, 1986.

-

집필자

강혜진(姜惠珍)

-

검색태그

-

관련 이미지

더보기