-

다른 이름

가시리, 가시리(嘉時理)

-

정의

『시용향악보』에 수록된 이별을 노래함과 동시에 태평성대의 후렴도 포함된 연향의 마지막에 불리던 고려 향악(鄕樂)의 하나.

-

요약

관찬악보 『시용향악보』에 수록된 작자 미상의 고려가요로, 속칭 ‘가시리’이다. 내용은 버리고 가시면 나는 어쩌라고 하는 원망조이지만 후렴으로 "위 증즐가 대평성대(大平盛代)"가 붙어 궁중 연향의 마지막에 군주를 배웅할때를 위해 채택된 것으로 추정되는 노래이다.

-

유래

-

내용

① 역사적 변천 및 현황

〈귀호곡〉은 『시용향악보』에 1절의 가사와 악보가, 『악장가사』와 이형상의 『악학편고』에 ‘가시리(嘉時理)’로 전체 2절의 가사가 전한다. 〈귀호곡〉은 종묘제례악 〈형가〉와 〈집녕〉의 모체가 된 곡이다. 최근에는 오선보로 역보된 악보가 출간된 바 있다.② 작품 개요

〈귀호곡〉 은 '속칭 가시리'로 이별의 노래이기는 하나, '대평성대(大平盛代)'의 후렴이 붙은 것에 의해 본래 민간의 가요이던 것이 궁중에 흡수되는 과정에서 생겨난 것으로 해석되었다.③ 줄거리

이별의 정한을 노래한 것으로 1절은 가시면 나 혼자 어떻게 살라고 가시냐는 원망조를 표현하고, 2절에서는 님이 가시는 상황을 받아들이고 갔다가 바로 다시 오길 바라는 희망을 담았다. 『시용향악보』에 수록된 〈귀호곡〉 의 원문과 해석을 제시하면 다음 〈표 1〉과 같다.〈표 1〉 『시용향악보』 〈귀호곡〉의 원문과 해석원문 해석 가시리 가시리잇고 나, 가시겠습니까,(진정으로 떠나) 가시겠습니까? 리고 가시리잇고 나, (나를) 버리고 가시겠습니까? 위 증즐가 대평성대(大平盛代). 위 증즐가 대평성대(大平盛代). 날러는 엇디 살라고, 나더러는 어찌 살라 하고 리고 가시리잇고 나, (나를) 버리고 가시렵니까? 위 증즐가 대평성대(大平盛代). 위 증즐가 대평성대(大平盛代).

④ 형식과 구성

〈귀호곡〉 은 6대강 16정간 6행 길이에 평조이며, 종지형은 하오(下五)로 종지하는 순차적 하행 종지형이다.

〈귀호곡〉 의 장단은 매행 ‘고(5정간)요(3정간)편(5정간)쌍(3정간)’이 반복되는데, 이와 같은 장고형은 동보의 〈사모곡〉, 〈서경별곡〉, 〈나례가〉, 〈정석가〉, 〈청산별곡〉, 〈유구곡〉, 〈대왕반〉, 〈삼성대왕〉, 〈대국 1〉, 〈대국 2〉와 동일하다.

〈귀호곡〉 은 조선 초 신악인 〈형가〉, 〈집녕〉과 관계된 곡으로 알려져 있다.

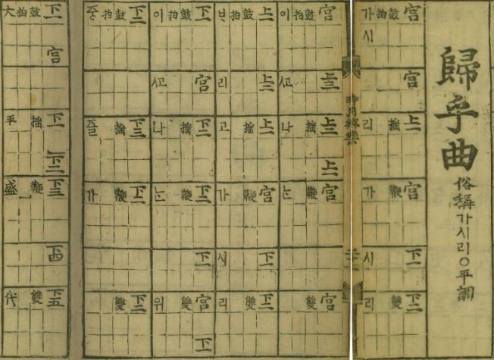

< 『시용향악보(時用鄕樂譜)』 〈귀호곡〉 제1-6행: ⓒ국립국악원 편, 『한국음악학자료총서』 제22집 >

-

의의 및 가치

관찬 악보인 『시용향악보』에 열한 번째로 수록된 고려가요 귀호곡은 조선 초 신악 〈형가〉나 〈집녕〉과 비교하여 변개법을 보여줄 수 있는 원곡이라는 점에서 의의가 있다. 〈귀호곡〉은 16정간 6대강에 오음약보로 기보되어 현재에도 재현할 수 있다는 점에서 가치가 있다.

-

고문헌

『시용향악보』 『악장가사』 『악학편고』

-

참고문헌

김세중, 『정간보로 읽는 옛 노래』, 예솔, 2005. 문숙희, 『시용향악보(時用鄕樂譜) 복원악보집』, 학고방, 2012. 윤아영, 『왕실의 연말문화, 나례: 유교 제도화 과정과 왕실의 연말 문화』, 국학자료원, 2022. 황준연, 『조선조 정간보 연구』, 서울대학교 출판문화원, 2009. 윤아영, 「궁중의식과 관련된 『시용향악보』나례요(儺禮謠)의 해석 Ⅲ-<정석가>, <청산별곡>, <유구곡>, <귀호곡>을 중심으로-」, 『한국문학과 예술』 55, 2025. 이소라, 「형가(亨嘉)ㆍ집녕(輯寧)ㆍ용광(龍光)과 그 관련곡(關聯曲)-세조실록악보(世祖實錄樂譜) 및 시용향악보(時用鄕樂譜)ㆍ금합자보(琴合字普)ㆍ대악후보(大樂後譜)를 중심으로-」, 서울대학교 석사학위논문, 1983. 이정선, 「〈가시리〉의 편사(編詞)와 문학적 해석」, 『한국언어문화』 41, 2010. 정경란, 「고려 〈귀호곡〉과 종묘제례악 〈형가〉의 관계」, 『국악원논문집』 26, 2012.

-

집필자

윤아영(尹娥英)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.