-

다른 이름

대금십통(大金十通)

-

정의

종묘제례(宗廟祭禮) 종헌(終獻)의 〈정대업〉 악지(樂止) 때 대금(大金)을 열 번 치는 연주 방식

-

요약

대금(大金: 징)을 열 번 치는 것은 둑제(纛祭)의 철변두(撤籩豆)가 끝난 후와 종묘제례(宗廟祭禮)의 종헌(終獻) 〈정대업〉의 악지 때의 연주 방식이었다. 『악학궤범(樂學軌範)』에는 이것을 대금십통(大金十通)이라고 했으며, 대금을 열 번 치는 구체적인 연주 방식에 대한 관련 기록은 없다. 현재 둑제(纛祭)는 전승이 단절되었고, 종묘제례(宗廟祭禮) 종헌(終獻)의 〈정대업〉 연주가 끝나고 악지(樂止)를 할 때 대금(大金)을 열 번 치는 것은 전승되고 있는데, 이것을 대금십차(大金十次)라고 한다. 『종묘제례악(宗廟祭禮樂)』에는 당초 〈정대업지무〉에 대금을 편성하였으나 『종묘의궤』(1706) 이후 헌가에 대금이 편성되었고, 종헌(終獻)의 악지 절차에 사용하게 되었다. 『종묘제례악(宗廟祭禮樂)』의 〈정대업지무〉는 무공(武功)을 표현하는 일무(佾舞)이고, 둑제(纛祭)도 기(旗)의 신(神)인 둑신(纛神)에게 봉행하는 제례로써 모두 무(武)와 관련된 것이기 때문에, 군영에서 사용하는 금(金)을 사용했다고 하겠다.

-

유래

금(金)은 군영에서 사용하는 형명(形名)의 하나이며, 교련과 행군에 지휘, 통신의 도구로 사용하였다. 형명(形名)은 기치류(旗幟類)와 금고류(金鼓類)로 구성되어 있고, 명(名)은 ‘금고(金鼓)’라고도 하며, 악기로 구성되어 있다. 우리나라에서 금(金)은 고려 문종대(1019~1083)부터 사용한 기록이 있다. 조선 시대는 궁중의 길례(吉禮) 즉 『종묘제례악(宗廟祭禮樂)』, 둑제(纛祭)와 가례(嘉禮)의 노부, 군례(軍禮)의 사우사단의, 관사우사단의, 대열의에 사용되었고, 크기에 따라 큰 것[大金]과 작은 것[小金]의 두 가지가 있었다. 대금(大金: 징)을 열 번 치는 것은 둑제(纛祭)의 철변두(撤籩豆)가 끝난 후와 종묘제례(宗廟祭禮)의 종헌(終獻)의 악지 때 대금을 연주하는 방식이었다. 『악학궤범(樂學軌範)』에는 둑제(纛祭)의 철변두(撤籩豆)가 끝난 후와 종묘제례(宗廟祭禮)의 종헌(終獻)의 〈정대업〉 악지에 대금을 열 번 치는 것을 대금십통(大金十通)이라고 했으며, 대금을 열 번 치는 연주 방식에 대한 기록은 없다. 둑제(纛祭)는 현재 전승이 단절되었고, 대금십통(大金十通)은 현재 종묘제례(宗廟祭禮) 종헌(終獻)의 〈정대업〉 악지에 대금십차(大金十次)로 전승되고 있다. 대금은 당초 〈정대업지무〉에 사용했으나, 『종묘의궤』(1706)부터 헌가에 대금을 편성하여 종헌(終獻)의 〈정대업〉의 악지 절차에 대금십차를 연주하고 있다.

-

내용

대금십차의 대금(大金: 징)은 악기이고, 차(次)는 ‘째’의 의미이며, ‘째’는 차례나 등급을 나타내는 접미사이다. 금(金)은 멈추라는 신호에 사용하는 악기였다. 금(金)을 한 번 울리는 것은 북이나 나발 등을 모두 중지하고 조용히 있으라는 신호이거나 깃발을 눕히라는 신호이고, 두 번 울리는 것은 취타(吹打)하라는 신호이며, 세 번 울리는 것은 병력이나 취타를 멈추라는 신호였다. 대금(大金: 징)을 열 번 치는 것은 둑제(纛祭)의 철변두(撤籩豆)가 끝난 후와 종묘제례(宗廟祭禮)의 종헌(終獻)의 악지 때 대금을 연주하는 방식이었다. 『악학궤범(樂學軌範)』에는 둑제(纛祭)의 철변두(撤籩豆)가 끝난 후와 종묘제례(宗廟祭禮)의 종헌(終獻)의 〈정대업〉 악지에 대금을 열 번 치는 것을 대금십통(大金十通)이라고 했으며, 대금을 열 번 치는 연주 방식에 대한 기록은 없다.

< 둑제(纛祭). ©국립국악원 >

대금을 열 번 치는 연주 방식은 현재 종묘제례(宗廟祭禮) 종헌(終獻)의 〈정대업〉 악지 절차의 하나로 전승되고 있으며, 『국악전집』 8집(1980)에는 이것을 대금십차(大金十次)라고 했다. 《종묘제례악(宗廟祭禮樂)》에서 대금은 당초 〈정대업지무〉에 편성되어 있었다. 〈정대업지무〉에 대금을 편성한 이유는 〈정대업지무〉가 무무(武舞)로써 무공을 표현하기 때문이었다. 《종묘제례악(宗廟祭禮樂)》 〈정대업지무〉의 무기(舞器)로 편성되어 있었던 대금은 『종묘의궤』(1706)부터 헌가에 편성되었고, 종헌(終獻)의 악지(樂止)에 사용했다.

< 〈정대업지무〉. ©국립국악원 >

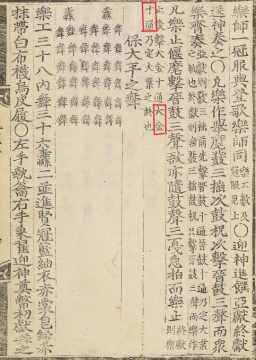

< 시용헌가도설: 『종묘의궤』 시용헌가. ©서울대학교 규장각한국학연구원 >

< 시용정대업지무도설: 『종묘의궤』 〈정대업지무〉. ©서울대학교 규장각한국학연구원 >

종묘제례(宗廟祭禮) 종헌(終獻) 〈정대업〉의 악지의 절차는 집사가 “드오”라고 하는 지시에 따라 휘(麾)를 들고, 격박삼성(擊拍三聲), 진고삼통(晉鼓三通), 대금십차(大金十次), 격수삼알(擊首三戞)의 순서로 진행된다. 대금십차의 연주 방법은 8차까지는 두 번을 연달아 치는데, 첫 번째는 짧게 치고, 두 번째는 길게 친다. 아홉 번째와 열 번째는 한 번씩 치는데, 열 번째는 길게 친다.

<《종묘제례악(宗廟祭禮樂)》 종헌(終獻)의 악지 절차>

< 《종묘제례악(宗廟祭禮樂)》 〈정대업〉 영관. ©국립국악원 > -

참고문헌

『병학지남(兵學指南)』 『악학궤범(樂學軌範)』 국립국악원, 『종묘제례악』, 국립국악원, 2006. 이숙희, 『조선후기 군영악대의 형성과 전개 연구: 취고수・세악수・내취』, 태학사, 2007.

-

집필자

이숙희(李淑姬)

-

검색태그