-

정의

1480년(성종 11) 성현(成俔)이 장악원의 신청사 완공을 기념하여 지은 기문.

-

요약

국가 음악 기구인 장악원의 설치 목적과 조선 전기 궁중음악 기구의 종류와 변천 과정, 성종조의 장악원 신청사 건립 배경, 신청사의 규모와 구조 등의 공간 현황을 상세히 기록한 문서이다. 승정원 우승지이자 장악원 겸관 성현이 작성하였다.

-

유래

조선은 건국 초부터 유교적 통치 이념에 따라 국가 음악의 정비와 유지를 중대한 과제로 삼았으나, 국가 의례를 관장하는 핵심 기관인 장악원은 공간이 협소하여 운영에 어려움이 있었다. 이에 성종이 신축을 명하였고, 신청사 완공 후 그 역사적 의미와 목적을 기록할 글이 필요하게 되었다. 음악에 깊은 조예가 있었고 장악원 실무에도 밝았던 성현(成俔)이 적임자로 추천되어 이 글을 집필하게 되었다.

-

내용

○ 서지사항

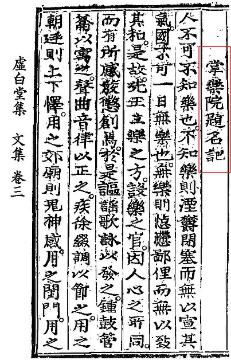

「장악원 제명기」는 성현의 문집 『허백당집(虛白堂集)』 권3. 34b3-36b4와 『동문선』에 수록되어 있다. 『허백당집』의 초간본은 현전하지 않으며, 1842년 나주에서 목활자로 중간본 간행되었고, 총 36권 8책으로 목활자본, 필사본, 목판본 등 다양한 형태로 전해오고 있다. 현재 원본은 성균관대학교, 서울대학교, 고려대학고, 연세대학교에 소장되어 있다. 2000년대 후반부터 2010년 사이에 고전번역원에서는 . 1841년 나주에서 간행한 중간본을 사용하여 번역본을 완료하였다.

○ 구성과 내용 「장악원 제명기」의 내용은 크게 다섯 문단으로 이루어져 있다. 첫째 문단에서는 음악이 인간에 미친 영향이 군왕의 치도(治道)와 불가분의 관계라는 유가의 악론에 근거한 음악의 본질과 속성, 나라에서의 필요, 의례에서의 주악의 쓰임과 효용 등, 국가정치와 음악의 관련성을 정의하고 있다. 두 번째 문단에서는 중국과 조선 이전의 국가 음악 관장의 역사를 간략히 기술하고 조선 왕조에 들어 비로소 예악을 바로 세울 수 있는 기틀이 마련되었음을 언급하였다. 세 번째 문단에서는 세종조에 아악ㆍ당악ㆍ향악을 각각의 음악 기구에서 담당하고 악학(樂學)을 독립적으로 운영해 오다가 이 기구들이 세조 조를 거쳐 연주와 악학을 통합한 장악서(掌樂署)로 개편되고, 성종조에 장악원(掌樂院)으로 개칭되면서 이에 합당한 조직을 갖추기까지의 세 단계 변천 과정을 시점별로 상세히 기술하였다. 네 번째 문단에서는 장악원을 관리 감독할 전문 관원의 부족, 많은 주악 인원을 수용할 공간 부족 등, 어려움을 겪고 있던 장악원의 현황을 지적하고, 이런 문제를 해소하기 위해 건립된 신축 청사의 위치와 규모, 각 건물의 용도(사무 공간, 연주인들을 위한 공간, 악기 수장고, 의례 연습 공간 등)를 구체적으로 밝혔다. 다섯째 문단에는 저자 성현이 제명기 집필을 위촉받게 된 배경과 개인적 소회가 담겨있다.

-

의의 및 가치

「장악원 제명기」는 국가 음악 기구의 제도와 변천 사실만 기록한 왕조실록 기사와 달리 국가음악원의 설치 목적과 변천 과정, 운영의 문제점, 공간 현황을 종합적으로 기술한 유일한 기록으로서 의의가 있다. 또한 성종 대에 이르러 건국 이후 수 차례 변화를 겪어온 국가 음악 기관의 제도와 운영이 크게 개선된 것을 ‘예악 진흥’의 중요한 일로 평가한 성현의 관점도 살필 수 있다.

-

고문헌

『허백당집』

-

참고문헌

송혜진, 『질서와 친화의 변주 : 조선의 왕실음악』, 민속원, 2017. 송혜진, 「15세기 허백당 성현의 음악 견문기록과 의의」, 『한국음악연구』 66, 2019,

-

집필자

송혜진(宋惠眞)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.