-

정의

1. 궁중과 민간에서 나이 어린 가수를 일컫는 일반 명칭 . 2. 조선시대 제사와 연향 및 행행(行幸), 강무(講武) 등의 행사에서 노래와 춤을 담당한 소년 가공(歌工).

-

요약

가동은 궁중과 민간에서 어린 가수를 지칭하는 일반 명칭이며, 조선시대에는 노래와 춤을 담당한 소년 가공을 의미했다. 그 유래는 조선 이전까지 거슬러 올라갈 수 있으나, 제도적 명칭과 역할은 『악학궤범』(1493년)에서 구체화되었다. 『중종실록』에는 11~15세의 공천과 양인을 아울러 선발했다는 기록이 있으며, 민간에서는 예능 집단 내 세습이 추정된다. 궁중 행사에서 가동은 노래와 춤을 수행하며 복색과 가면 착용 여부 등에서 무동과 구별되었고, 무동 제도 폐지 이후 제도화되었다. 20세기에는 판소리 아이 명창을 가동이라 부른 사례가 민간 기록에서 확인된다.

-

유래

가동이라는 말의 유래는 정확히 알 수 없지만, 나이 어린 가수를 뜻하는 일반 명칭이라는 점을 고려하면 그 기원이 조선 이전으로 거슬러 올라갈 수 있을 것으로 보인다. 그러나 가동이라는 명칭과 그 직분이 제도적으로 구체화된 것은 1447년(세종 29)에 10대 초반으로 구성된 무동을 혁파하고 이들을 악공으로 이속시키면서부터이며, 『악학궤범』(1493년)에 가동의 역할과 복색이 명시되어 있다. 이밖에도 고려와 조선의 문인들이 남긴 시문에 노래하는 어린이를 ‘가동’으로 표기한 예가 다양하게 나타난다. 20세기 초에는 판소리를 부르는 어린 소리꾼을 가동 또는 창동(唱童)이라 부르기도 했다.

-

내용

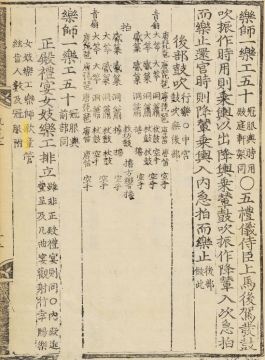

〇 선발 『중종실록』(중종 5년, 1510년 10월 27일)에는 가동과 무동을 각각 80명으로 편성하고, 11세에서 15세 사이의 공천(公賤)과 양인(良人)을 아울러 선발했다고 기록되어 있다. 이는 궁중 예술 인력 선발이 신분을 초월해 이루어졌음을 보여준다. 가동은 무동에 비해 나이 제한이 덜 엄격했으며, 예술적 역량 중심의 선발이 이루어졌다. 민간에서의 가동 선발에 대해서는 상세히 알 수 없지만, 대체로 예능 집단 내에서 세습에 의해 직분이 이어졌을 것으로 추정된다. 〇 역할 가동은 행행(行幸), 강무(講武), 모화관 친열(親閱), 문무신 관사(文武臣觀射), 관처용(觀處容) 등 주요 궁중 행사에 참여하였다. 노래를 중심으로 활동하였으나, 경우에 따라 춤도 함께 수행하였다. 복색은 행사에 따라 달랐으며, 무동과는 차별화된 복장을 착용하였다. 예를 들어, 강무와 행행 때는 주황색 초립에 토홍색 면포 홑철릭[土紅綿布單帖裏]을 착용하였고, 문무신 관사 때는 자주 두건에 녹주단령(綠紬團領)을 입었으며, 모화관 친열 때는 융복(戎服)을 착용하였다. 가동은 가면을 착용하지 않았으며, 이는 시각적으로 드러나는 무동과의 주요 차이점이다. 민간에서의 가동 역할은 시문의 문맥에 따라 다양하게 파악되며, 19세기 후반 이후의 기록에서는 판소리를 하는 ‘아이 명창’을 가동이라 부른 예가 있고, 집단을 이루어 소리하는 아이들을 ‘가동’으로 지칭한 경우도 확인된다. 〇 역사적 변천 1432년(세종 14)에 무동을 처음 뽑아서 1433년(세종 15)부터 외연에서 정재 공연을 담당하였다. 그러나 10대 초반 남자아이를 지속적으로 선발하는 데 어려움이 있어 1447년(세종 29)에 무동 제도가 폐지되었다. 이후 1450년(문종 즉위) 11월, 박연은 인국객인연(隣國客人宴)에 노래와 춤, 정재가 모두 포함되어야 하며, 아이가 아니면 그 기예를 제대로 이룰 수 없다고 하여 가동 제도의 필요성을 강조하였다. 이에 따라 가동은 노래와 춤을 함께 수행하는 소년으로 제도화되었다. 1493년에는 『악학궤범』에 가동의 복색과 역할이 기록되었고, 1510년에는 『중종실록』에 선발 기준이 명시되었다.

-

의의 및 가치

가동은 조선 전기 궁중 예술의 전문 인력으로 제도화되어, 어린 소년이 노래와 춤을 함께 수행하는 독자적 역할을 맡았다. 신분을 초월한 선발 방식은 예술적 재능을 중시한 조선의 문화적 포용성을 보여준다. 궁중 행사에서의 복색과 역할은 무동과 구별되는 가동의 위상을 드러내며, 시각적·예술적 정체성을 형성했다. 민간에서도 판소리 명창으로 활동한 어린이를 ‘가동’이라 부르며, 전통 예술 계승의 상징으로 자리했다.

-

고문헌

『문종실록』 『악학궤범』

-

참고문헌

김종수, 『의궤로 본 조선시대 궁중연향문화』, 민속원, 2022.

-

집필자

김종수(金鍾洙)

-

검색태그

-

관련 이미지

더보기