-

다른 이름

-

정의

양덕수가 선별하여 정리한 대엽류 가곡과 노래를, 1610년에 김두남이 모아 편찬한 거문고 악보집. -

요약

1610년 김두남(金斗南, 1559∼1647)이 양덕수(梁德壽)가 선별ㆍ정리한 음악을 모아 편찬한 거문고 악보집이다. 전반부에는 금(琴)의 정신과 거문고[玄琴]의 유래와 전승을 설명한 「금아부」와 「현금향부」가 실려 있으며, 이어 거문고 산형ㆍ집시법ㆍ조현법ㆍ안현법ㆍ타량법ㆍ합자 등의 거문고 이론 편이 수록되어 있다. 후반부에는 〈만대엽〉ㆍ〈북전〉ㆍ〈중대엽〉ㆍ〈조음〉ㆍ〈감군은〉 등의 거문고 음악을 정간보, 합자보, 한글 육보(肉譜), 시용궁상각치우 등의 기보법으로 기록하였다. -

유래

『양금신보』라는 명칭은 장악원(掌樂院) 악사 양덕수가 새로 편찬한 거문고 악보라는 데서 유래하였으며, 이후 이 이름이 악보명으로 정착하였다. 편찬 시기는 임실 현감 김두남의 발문에 기록된 “만력 경술년”의 연대를 근거로 1610년으로 추정된다. 임진왜란 직후 김두남은 양덕수를 임실로 초청하여 옛 악보를 바탕으로 『태평유보(太平遺譜)』를 편찬하도록 권유하였고, 이 작업을 계기로 목판본 『양금신보』가 간행되었다. 양덕수의 견해에 따라 빠른 곡을 제외하고 느린 곡 7∼8곡만을 선별하여 수록하였으며, 이에 따라 『양금신보』의 거문고 선율은 양덕수가 정리한 옛 악보를 토대로 완성되었다. 이 악보는 서두에 「금아부(琴雅部)」와 「현금향부(玄琴鄕部)」를 두어, 금(琴)의 기원과 거문고의 유래를 서술하고 있으며, 이어지는 거문고 이론 편은 양덕수가 직접 정리한 것으로 보인다. 『양금신보』는 간행 직후 유몽인(柳夢寅, 1559~1623)에게 전달되어 그의 거문고 음악 인식에 긍정적인 변화를 일으켰으며, 이후 황윤석(黃胤錫, 1729~1791) 등 후대 학자들에게까지 전해져 거문고 입문의 동기를 제공하였다. 또한 『송씨이수삼산재본금보(宋氏二水三山齋本琴譜)』(1651) 계열을 비롯해 다수의 금보가 『양금신보』를 저본으로 삼을 정도로, 이 악보는 당대에 널리 보급되고 영향을 미쳤다. 현전하는 판본 가운데 통문관 이겸로(李謙魯) 소장본은 1952년 『양금신보』라는 서명으로 영인 간행되었으며, 서울대학교 규장각한국학연구원에도 목판본이 소장되어 있다. 규장각 소장본은 1984년 국립국악원에서 『한국음악학자료총서』 제14집에 수록되어 영인 간행되었다.

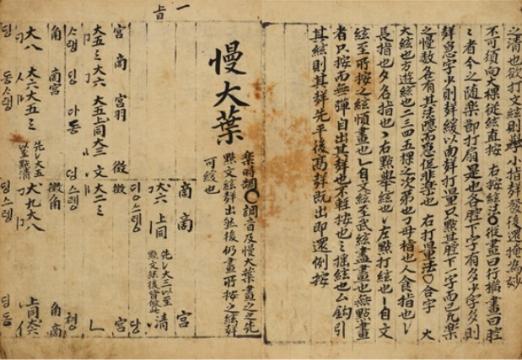

< 『양금신보: 한국음악소사』의 겉표지 ©통문관(通文館) > -

내용 및 구성

○ 자료 정체 ① 편찬연대 및 편저자 사항 편찬 연대는 김두남이 남긴 발문에 기록된 “만력 경술년(萬曆庚戌年)”에 근거하여 1610년으로 추정된다. 편저자는 장악원 악사 양덕수로 알려져 있으며, 김두남이 임실 현감으로 재직하던 시기에 양덕수를 초청하여 옛 악보를 바탕으로 『태평유보(太平遺譜)』를 정리하게 한 뒤, 이를 토대로 목판본 『양금신보(陽琴新譜)』를 간행한 것으로 보인다. ② 소장처 및 소장번호 서울대학교 규장각한국학연구원. 청구기호: 가람古貴780.951-Y17y. ○ 서지사항/자료체제 목판본 1책 29장. 세로 26.8cm×가로 20.45cm. ○ 구성과 내용 ① 표지 ② 「금아부」ㆍ「현금향부」 ③ 거문고 산형ㆍ집시법ㆍ조현법ㆍ안현법ㆍ타량법ㆍ합자 ④ 악보 ⑤ 김두남 발문 ① 표지 책의 겉표지에 악보명 ‘금보(琴譜)’가 보인다.

< 『양금신보』 필사본의 겉표지 ©서울대학교 규장각한국학연구원/중앙도서관 >

② 「금아부」ㆍ「현금향부」 『양금신보』는 먼저 중국 문헌을 근거로 금(琴)의 기원과 상징을 설명한 「금아부(琴雅部)」로 시작한다. 이어 『삼국사기』에 기록된 거문고의 유래와 〈정과정(鄭瓜亭)〉 삼기곡(三機曲)과 만(慢)ㆍ중(中)ㆍ삭대엽(數大葉)의 관계를 다룬 「현금향부」가 수록되어 있다. 이러한 체제는 음악을 애호한 문인 김두남이 도입한 것으로 보이며, 이후 거문고 평조산형(平調散形) 이하의 기록은 거문고 연주자 양덕수가 정리한 것으로 추정된다.

< 악보 편저자 김두남이 정리한 ‘금아부(琴雅部)’ ©서울대학교 규장각한국학연구원/중앙도서관 >

③ 거문고 산형ㆍ집시법ㆍ조현법ㆍ안현법ㆍ타량법ㆍ합자 『양금신보』에는 거문고의 평조산형ㆍ우조산형(羽調散形)ㆍ집시법(執是法)ㆍ조현법(調絃法)ㆍ안현법(按絃法)ㆍ타량법(打量法)ㆍ합자(合字)가 차례로 수록되어 있다. 평조산형과 우조산형은 거문고의 문현, 괘상청, 괘하청, 무현이 내는 고정음과 유현ㆍ대현의 16괘 각각에서 내는 음을 시용궁상각치우(時用宮商角徵羽) 기보법을 사용하여 표기한다. 집시법은 술대의 재료ㆍ크기ㆍ형태 그리고 잡는 방법과 사용법을 설명한다. 조현법은 현을 가볍게 짚어 음을 맞추는 절차를 기록한다. 안현법은 왼손으로 현을 누르는 법을 다루며, 특히 3괘법 연주와 ‘청(淸)’ 소리의 운용을 구체적으로 기술한다. 타량법은 연주의 빠르기와 관련된 내용을 설명한 부분이다. 합자는 성현(成俔, 1439∼1504)이 창안한 거문고 연주 부호로, 현의 이름ㆍ괘의 순서ㆍ왼손가락 이름ㆍ오른손 술대 사용법을 한자(漢字)의 약자와 기호로 결합해 표기하는 방식이다. 『양금신보』에는 이러한 합자법의 기본 원리를 간략히 정리한 내용이 수록되어 있다. ④ 악보 이어지는 거문고 악보에는 〈만대엽(慢大葉) 낙시조(樂時調)〉ㆍ〈북전(北殿)〉(“흐리누거”)ㆍ〈북전 우(又)〉(“白雪이”)ㆍ〈중대엽(中大葉) 평조(平調) 속칭 심방곡(心方曲)〉(“오ᄂᆞ리”)ㆍ〈중대엽 평조 우(又)〉(“이 몸이”)ㆍ〈중대엽 우조(羽調)〉ㆍ〈중대엽 우조계면조(羽調界面調)〉ㆍ〈중대엽 평조계면조(平調界面調)〉ㆍ〈조음(調音) 평조〉ㆍ〈조음 우조〉ㆍ〈감군은(感君恩) 평조 사편(平調 四篇)〉 등 총 11곡이 수록되어 있다. 이 악보에 수록된 〈중대엽〉은 현존하는 가장 오래된 〈중대엽〉 악보이며, 평조ㆍ우조ㆍ평조계면조ㆍ우조계면조 등 다양한 악조로 연주된 형태를 보여준다. 〈만대엽 낙시조〉와 〈조음〉은 반행 단위로 기보되었으며, 〈북전〉은 1행 8정간 3대강의 정간보로 기보되었다. 그 밖의 악곡들은 모두 1행 무정간 3대강보(1행에 8정간이 내재됨)로 기보되었다. 각 악곡은 노랫말과 함께 합자보ㆍ한글 육보ㆍ시용궁상각치우 등을 병용하여 음높이와 연주법을 세밀하게 기록하였다. ⑤ 김두남 발문 악보의 말미에는 편저자 김두남의 발문이 수록되어 있다. 이 발문에는 장악원 악사 양덕수의 이름이 명시되어 있어, 『양금신보』가 널리 유통되면서 양덕수가 거문고 악사로서 명성을 얻게 된 계기가 되었다. 반면 편저자인 김두남의 이름은 거문고 음악 애호가들 사이에서도 거의 알려지지 않았는데, 이는 마지막 면에 적힌 ‘임실현감 김두남 서(任實縣監 金斗南序)’가 인쇄 및 전사 과정에서 누락된 데에서 비롯한 것으로 추정된다.

-

의의 및 가치

『양금신보』는 임진왜란으로 인한 거문고 음악의 단절을 우려하여 제작된 악보집으로, 전란 이전의 거문고 음악을 보존한 귀중한 자료이다. 이 악보는 목판본으로 간행되어 제작과 보관에 어려움이 있었으나, 한 번 새긴 목판을 통해 다량 인쇄가 가능하고 판목만 보존되면 반복 간행이 가능하다는 점에서 대중적 보급의 이점을 지녔다. 실제로 조선 후기의 여러 거문고 악보 가운데 『양금신보』를 저본으로 삼고 있는 것은 이러한 대량 유통의 결과로 볼 수 있다. 이를 통해 『양금신보』는 거문고 연주법과 음악 이론, 즉 금론(琴論)의 체계를 정형화하고 보편화함으로써, 조선 후기 거문고 음악 전승의 핵심적 기반이자 표준적 모범으로 자리매김하였다. -

기타

현재 『양금신보』 목판본은 서울대학교 규장각한국학연구원에서 원문 DB 서비스로 제공되고 있다. 영인본은 국립국악원 홈페이지의 ‘연구/자료–학술연구–영인·번역’ 섹션에서 원문 DB 서비스로 제공되고 있다. -

고문헌

『송씨이수삼산재본금보(宋氏二水三山齋本琴譜)』 『양금신보(梁琴新譜)』 -

참고문헌

강명관 외, 『역주 고악보』 1, 민속원, 2021. 김성혜, 「『양금신보』 목판본 10건 연구」, 『한국음악사학보』 71, 한국음악사학회, 2023. 송석하, 「현존조선악보(現存朝鮮樂譜)」, 『다나베선생환력기념동아음악논총(田邊先生還曆記念東亞音樂論叢)』, 동경: 山一書房, 1943; 「현존한국악보」, 『韓國民俗考』, 일신사, 1960 재수록. 이혜구, 「2. 양금신보(梁琴新譜)」, 『한국음악학자료총서』 14, 국립국악원, 1984. 이혜구, 「현존 거문고보의 연대고」, 『국악원논문집』 1, 국립국악원, 1989; 「현존 거문고보의 연대고」, 『한국음악논고』, 서울대학교 출판부, 1995 재수록. 최선아, 「조선후기 금론연구」, 서울대학교 박사학위논문, 2012; 『조선후기 금론연구』, 민속원, 2017 재수록. 최선아, 「파강(巴江) 김두남(金斗南)과 『양금신보』」, 『한국음악사학보』 47, 한국음악사학회, 2011; 『지음을 기다리며』, 민속원, 2021에 일부 내용을 수정하여 수록함. -

집필자

최선아(崔仙兒)

-

검색태그

-

관련 이미지

더보기