-

다른 이름

재인청(才人廳), 악공청(樂工廳), 공인청(工人廳), 공인방(工人房), 장악청(掌樂廳), 취고청(吹鼓廳), 신방청(神房廳), 스승청(스승廳), 풍류방(風流房) -

정의

조선시대 무속인들이 제의와 연희를 수행하며 생계와 복지를 도모하기 위해 자율적으로 결성한 공적·복지 공동체 및 지역 문화의 중심지로 기능한 장소 기반 조직. -

요약

신청은 조선시대 무속인들이 권익 보호와 복지 향상을 위해 자율적으로 조직한 공동체로, 전국적으로 존재했으며 특히 전라도 지역에 집중되어 있었다. 지역에 따라 ‘재인’, ‘악공’, ‘장악’ 등 궁중 음악인 조직을 연상시키는 명칭을 차용했다. 구성원들은 무당과 무부로 이루어졌으며, 세습무계 중심의 가족 공동체를 형성하고 계를 통해 참여했다. 신청은 선생안 제사 등 종교적 기능과 예술 교육기관으로서의 역할을 수행했으며, 엄격한 규약과 상부상조의 운영 원칙을 갖추고 지방 관청의 행사에 참여하거나 국가의 통제 아래 운영되기도 했다. 나주 신청의 경우 회비로 운영되었고 다양한 직책이 존재했으며, 일제강점기 이후 기능이 쇠퇴했으나 최근에는 전통 예능 공간으로서의 가치가 재조명되며 복원과 공연 활동이 활발히 이루어지고 있다. -

유래

신청의 유래는 〈나주신청 선생안(1800)〉, 〈완문등장팔도재인(1824)〉 등의 조선 후기 문헌을 통해 그 존재가 확인된다. 그러나 이러한 조직은 훨씬 이전부터 이어져 온 무속 전통과 공동체적 연대의 문화와 관련있는 것으로 볼 수 있다. -

내용

○ 설립 목적 신청은 무당과 무부들이 천민 신분의 제약 속에서 자신들의 권익을 보호하고 복지를 향상시키며, 공동체 친목과 상부상조를 도모하기 위해 자율적으로 조직한 단체이다. 계(契)를 구성하여 경제적 기반을 마련하고, 제의·예능·교육 등 다양한 기능을 수행함으로써 생계와 문화적 정체성을 유지하고자 했다. ○ 신분과 전승 계통 신청의 구성원은 세습무계의 무당과 무부로 한정되었으며, 이들은 천민 신분으로 분류되었다. 무업은 족내혼을 통해 집안 내에서 전승되었고, 신청은 가족공동체적 성격을 띠며 무속의 지속성과 내부 결속을 강화하는 기반이 되었다. ○ 지역적 분포와 현황 신청은 전국적으로 존재했으며, 특히 전라도 지역에 집중되어 있었다. 나주, 장흥, 우수영, 진도, 완도, 광주, 전주, 남원 등지에 신청이 있었고, 지역에 따라 장악청, 악공청, 공인청, 취고청 등으로 불렸다. 경기도 화성에는 재인청, 서울 노량진에는 풍류방, 함경도 경성에는 스승청, 제주도에는 심방청 등 다양한 명칭으로 존재했다. 나주 신청의 경우 읍내 11호, 읍외 60호의 성년 무부가 참여했으며, 기혼자는 반드시 입회해야 했다.

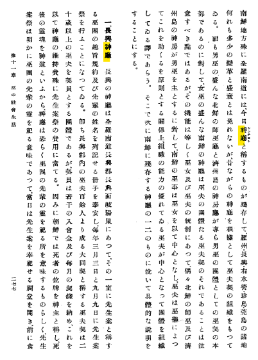

< 나주 신청. ©국립중앙도서관 >

○ 조직의 운영방식 신청은 계원들의 회비로 운영되었으며, 각 집마다 일정 금액을 갹출해 기본금을 만들고 그 이자로 신청 유지와 제사 비용을 충당했다. 입회금과 연회비가 있었고, 임원으로는 상석, 수석, 대방, 청수, 공원, 장무 등이 있었으며, 실질적 운영은 일부 직책에 집중되었다. 규약을 통해 조직을 엄격히 관리하고, 상벌 제도를 통해 질서를 유지했다.

○ 활동 내용 신청은 종교적 기능으로 선생안 제사를 지내며, 예술 교육기관으로서 무악, 가무, 곡예 등을 전수했다. 계원들의 길흉사를 함께하며 상부상조의 역할을 했고, 지역 사회에서 연희와 제의의 중심 역할을 수행했다. 일제강점기에는 기능이 쇠퇴했으나, 최근에는 전통 예능 공간으로 재조명되며 공연과 교육 활동을 통해 문화적 복원이 이루어지고 있다.

○ 역사적 변천 조선후기에 신청은 전국적으로 확산되었다. 나주·장흥·화성·노량진·경성·제주 등지에 다양한 명칭과 형태로 존재했다는 점, 지역별 명칭과 기능의 유사성 등은 신청이 단일 지역의 현상이 아닌 전국적 조직망으로 발전했음을 보여준다. 일제강점기에는 무속 탄압과 제도 해체로 기능이 쇠퇴했으나, 최근에는 전통 예능 공간으로 재조명되며 지역별 신청의 복원과 문화 활동이 활발히 이루어지고 있다.

-

의의 및 가치

신청은 조선 후기 무속인들이 천민 신분의 제약 속에서 자율적으로 조직한 복지 공동체로, 제의·예능·교육·상부상조의 기능을 수행하며 무속의 사회적 기반을 형성한 점에서 중요한 의의를 지닌다. 전국적으로 확산된 신청은 지역에 따라 다양한 명칭과 구조를 갖추었고, 선생안 제사와 계 조직을 통해 공동체적 연대를 강화했으며, 무악과 가무 등의 예술 전승을 통해 민속 예능의 보존과 발전에 기여했다. 일제강점기 이후 쇠퇴했지만, 최근에는 전통 예능 공간으로 재조명되며 문화유산으로서의 가치가 재인식되고 있어, 신청은 역사적 지속성과 현대적 활용 가능성을 동시에 지닌 민속문화 공동체로 평가된다. -

참고문헌

김태곤, 『한국무속연구』, 집문당, 1985. 赤松智城ㆍ 秋葉隆ㆍ심우성 옮김, 『조선무속의 연구』, 동문선, 1991. 조흥윤, 『한국의 샤머니즘』, 서울대학교 출판부, 1999. 秋葉隆ㆍ최길성 역, 『조선문속의 현지연구』, 계명대학교출판부, 1987. 이경엽, 「재인청의 역사적 전개 양상」, 『남도민속연구』 45, 남도민속학회, 2022. -

집필자

이용식(李庸植)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.