-

다른 이름

후기(候氣), 후기법(候氣法)

-

정의

땅의 기운으로 율관을 실험하는 방법.

-

요약

척도법과 율관법에 의하여 과학적으로 기본음을 정하고 도 기본음으로부터 12율을 제정한 것을 다시 철학적으로 확실성을 시험하기 위해 땅의 차갑고 따뜻한 지질의 조습이 적당히 고르게 된 장소를 선정하여 갈대재를 채운 율관을 묻고 동지 절기에 열어 보아 그 재가 날아간 양상을 확인하는 실험법이다.

-

유래

후기지법은 중국 고대 문헌 『후한서』 「율력지」에 처음 보인다. 그 이후 채옹(蔡邕)의 『월령장구(月令章句)』에 의하면, 1년 12달의 지기(地氣)를 이용하여 율척을 정하는 후기지법은 땅속에 갈대 속청을 태운 재를 채운 율관을 묻고 동지로부터 차례로 그 율관의 재가 터지는 것을 보고 절기를 관측할 수 있다고 하였다. 우리나라에는 『율려신서』가 들어와 율관 제작의 문헌 근거로 삼으면서 후기지법에 관심을 가지고 몇 차례 실험한 바 있다.

-

내용

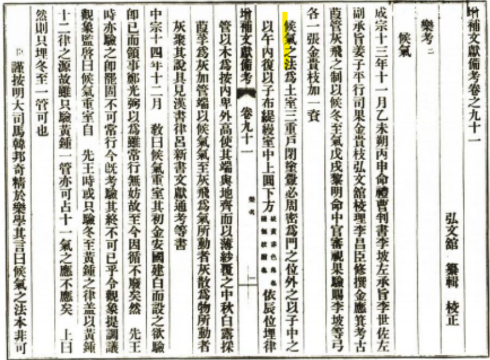

후기지법은 중국 고대의 율력일원(律曆一元)적 사상에서 출발하여 율학에서의 12율과 1년의 12개월의 기운이 서로 응한다는 상관적 사유를 바탕으로 한다. 후기법이란 율관에 대한 조작을 통해 자연의 기운 변화를 관찰함으로써 정확한 계절적 시기를 파악하는 방법이다. 땅의 차갑고 따뜻한 지질의 조습이 적당히 고르게 된 장소를 선정하여 갈대재를 채운 율관을 묻고 동지 절기에 열어 보아 그 재가 날아간 양상을 확인하는 것이다. 중국 당(唐)대의 『악서요록』에는 후기법을 실험하기 위한 후기실을 그림으로 그려 놓은 것이 있다.

< 『악서요록』의 후기지법 그림 – 주효, 「조선시대 후기설의 수용 양상」. ©한국국회학회 >

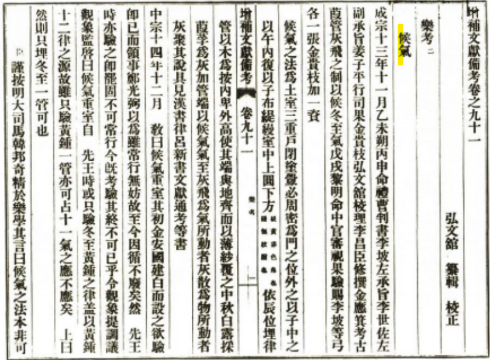

이것은 율관의 제작 방법이라기보다는 율관 제작 후 실험 방법이다. 다시 말하자면, 누서법(累黍法)으로 만든 율관을 그 절기에 맞는 방향에 맞추어 땅에 묻어 율관에 넣어 둔 갈대의 재가 그 절기에 맞게 터지면 율관이 잘 만들어진 것으로 확인하는 방법이다. 여기에서 황종율관의 재가 동지에 터진다면, 그 율관의 길이가 9촌이 되는 것이다. 다시 말하면 12방위에 맞게 12개의 율관을 다 묻어 실험하는 방법처럼 보이지만 12율관이 아닌 황종 율관만 차등을 두어 12 방위에 늘어놓고 동지에, 율관에 넣어 둔 갈대재가 날려져 있음을 가지고 확인하는 방법이다.

< 황종율관만 묻는 후기지법 그림. ©한국국회학회 >

따라서 후기지법은 다양한 이론이 있을 수 있다. 그뿐만 아니라 어떤 자연적 조건이냐에 따라서 달라질 수 있기 때문에 많은 비판이 있었다. 『증보문헌비고』권91에 의하면, 우리나라에서도 이 법을 몇 번 시험했으나 성공하지 못했다.

< 『증보문헌비고』 권 91 「악고」2 <후기>. ©서울대학교 규장각한국학연구원 > -

의의 및 가치

후기지법은 땅의 지기를 가지고 율관이 잘 만들어졌는지를 확인하는 것이기 때문에 매우 불완전한 실험 방법일 수밖에 없다. 율관을 묻는 방법에 있어서도 황종관 하나만 묻는 것인지 12율관을 다 묻는 것인지 각 문헌 마다 다르게 제시하고 있어서 명확하지 않다. 조선의 역대 왕들 중에 이를 실험한 바 있어 성공하기도 하고 실패하기도 하였다고 하나 이런 결과가 악기의 제조에 있어서 변화를 가져온 것이 아니기 때문에 큰 의미를 가지지 않는다. 다만 음악 제도상에 있어서 국가적으로 기준음을 위한 율관 제정에 끊임없는 관심을 보였다는 데 의미가 있다.

-

참고문헌

『증보문헌비고』 권91의 「악고」2, <候氣> 김종수 역, 『증보문헌비고』 「악고-상」, 국립국악원, 1994. 함화진, 『朝鮮音樂通論』, 을류문화사, 1948. 은석민, 「候氣法에 대한 연구」, 『한국의사학회지』 19-2, 한국의사학회, 2006. 김수현, 『조선후기 악률론과 시악화성』, 민속원, 2012. 주효, 「조선시대 후기설(候氣說)의 수용 양상」, 『한국과 세계』 6-2, 한국국회학회, 2024.

-

집필자

김수현(-)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.