-

정의

조선시대에 궁중과 민간에서 연주된 임금의 은덕을 송축하는 노래.

-

요약

감군은은 조선 초기에 궁중에서 사용되다가 이후 민간에까지 전파되면서 널리 가창되고 연주되었던 악곡이다. 그 상황을 담은 기록이 관찬악보, 사찬악보, 실록, 개인 문집 등에 전한다. 군왕을 향한 충정을 담은 가사가 왕조 시대의 특성과 맞물려 15세기부터 19세기까지 존속하였다.

-

유래

감군은은 조선 초기에 만든 것으로 추정되며, 『악학편고(樂學便考)』에 조선의 가사(歌詞)로 분류되어 있다. 작자가 상진(尙震, 1493~1564)이라는 설이 있지만, 이미 세종 대에 감군은이 연주된 기록이 있어 상진이 가사를 지었다고 단정하기 어렵다. 선율은 〈유림가〉와 비슷하다.

-

내용

○ 역사 변천 과정

감군은은 왕의 덕을 칭송한 노래이다. 궁중에서는 세종 대 사신연(使臣宴)에 등장하며, 선조 대와 숙종 대에는 사악(賜樂)으로 활용하였다. 영조 대에 편찬한 『대악후보(大樂後譜)』에 감군은이 수록되어 있지만, 당시 궁중에서 연주되었는지는 불확실하다. 민간에서는 16세기 초부터 향유했던 양상이 드러나며, 그 문화는 19세기까지 지속되었다. 계층적으로는 문인뿐 아니라 기생도 감군은을 가창하거나 연주하였고, 지역적으로는 중앙뿐 아니라 지방에서도 연행하였다. 즉, 궁중에서는 15세기부터 18세기까지, 민간에서는 16세기부터 19세기까지 감군은이 존속하였다.

○ 음악적 특징

감군은의 선율은 『금합자보(琴合字譜)』, 『양금신보(梁琴新譜)』, 『대악후보』, 『증보고금보(增補古琴譜)』, 『연대금보(延大琴譜)』 등 여러 악보에 전한다. 그 음악은 5음 음계로 구성되어 있고, 악조는 임종궁 평조이다. 주요 구성음은 ‘배임종(㑣:B♭3)-배남려(㑲:C4)-황종(黃:E♭4)-태주(太:F4)-고선(姑:G4)’이다. 감군은의 골격 선율은 조선시대에 유지되었지만, 미세한 변화를 반영하여 세분화하면 세 종류로 나뉜다. 첫째, 임란 이전의 형태이다. 『금합자보』에 수록된 것이 이에 해당한다. 둘째, 임진왜란 직후의 형태로, 『양금신보』에 전한다. 목판본이었던 『양금신보』는 민간에 유포되어 감군은이 문인들에게 보급되는 데 영향을 끼쳐, 여러 필사본이 존재한다. 셋째, 『양금신보』의 선율에서 여음만 약간 변화시킨 경우이다. 『경대금보(慶大琴譜)』 등에서 보인다.

< 『금합자보』에 수록된 감군은 악보의 앞부분. ©한국음악학자료총서 제22집 >

< 『양금신보』에 수록된 감군은 악보의 앞부분. ©서울대학교 규장각한국학연구원 >

이 중 임란 전후의 악보인 『금합자보』와 『양금신보』는 궁중 악인이 관여하였기 때문에 궁중음악 계열로 볼 수 있으며, 두 악보의 감군은 선율은 각각 관찬악보인 『대악후보』 권5와 권6의 감군은 가락과도 유사하다. 민간에서 연주된 감군은 음악은 『양금신보』를 전사한 『금보(윤용진)』, 『증보고금보』 등의 악보와 여음만 변형한 『금보(박기환)』, 『경대금보』, 『인수금보』 등에 전한다. 즉, 『양금신보』를 매개로 감군은 선율은 궁중과 민간에서 공유될 수 있었다.

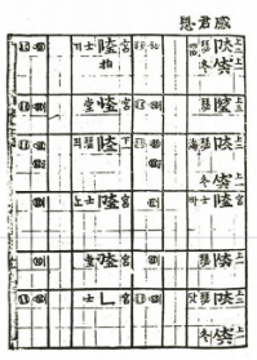

< 『대악후보』 권5에 수록된 감군은 악보. ©국립국악원 >

< 『대악후보』 권6에 수록된 감군은 악보. ©국립국악원 >

-

노랫말

감군은의 노랫말은 절과 후렴으로 이루어진 유절 형식이다. 모두 4절이며, 각 절은 5행이다. 그 내용은 왕을 축원하는 것으로 일관한다. 1절은 임금의 덕택이 바다처럼 깊다는 것, 2절은 임금의 은덕이 태산처럼 높다는 것, 3절은 임금의 은택을 다 갚기 어렵다는 것, 4절은 임금에게 일편단심으로 충성하겠다는 것이다. 절 마다 붙은 3행의 후렴구는 임금에게 만세 동안 복을 누리시라는 염원을 담고 있다. 가사를 확인할 수 있는 자료는 두 종류로 나뉜다. 첫째, 악보에 선율과 함께 전하는 경우이다. 『금합자보』, 『양금신보』, 『대악후보』, 『증보고금보』, 『연대금보』 등에서 찾아볼 수 있다. 둘째, 가사만 수록한 경우이다. 『악학편고』, 『악장가사』, 『범허정집(泛虛亭集)』이 그렇다. 노랫말의 전문은 다음과 같다.

四海() 바닷 기픠 닫줄로 자히리어니와

님의 德澤(덕) 기픠 어줄로 자히리잇고

亨福無疆(향복무강)샤 萬歲(만셰) 누리쇼셔

亨福無疆(향복무강)샤 萬歲(만셰) 누리쇼셔

一竿明月(일간명월)이 亦君恩(역군은)이샷다

泰山(태산)이 놉다컨마 하해 몬밋거니와

님의 놉고 샨恩(은)과 德(덕)과 하티 노다

亨福無疆(향복무강)샤 萬歲(만셰) 누리쇼셔

亨福無疆(향복무강)샤 萬歲(만셰) 누리쇼셔

一竿明月(일간명월)이 亦君恩(역군은)이샷다

四海넙다 바다 舟楫(쥬즙)이면 건너리어니와

님의 너브샨 恩澤(은)을 此生()애 갑소오릿가

亨福無疆(향복무강)샤 萬歲(만셰) 누리쇼셔

亨福無疆(향복무강)샤 萬歲(만셰) 누리쇼셔

一竿明月(일간명월)이 亦君恩(역군은)이샷다

一片丹心(일편단심)을 하날하 아쇼셔

白骨糜粉(골미분)인 丹心(단심)이 가리잇가

亨福無疆(향복무강)샤 萬歲(만셰) 누리쇼셔

亨福無疆(향복무강)샤 萬歲(만셰) 누리쇼셔

一竿明月(일간명월)이 亦君恩(역군은)이샷다

< 『악장가사』 가사에 수록된 감군은 가사. 전체 노랫말 4편(4절)이 수록되어 있음. ©한국학중앙연구원 장서각 > -

의의 및 가치

감군은은 조선시대에 왕의 은덕을 칭송한 대표적인 악곡으로, 국왕 송축의 상징과 기능이 함축된 음악이었다. 궁중과 민간, 중앙과 지방에서 두루 가창되고 연주되었기 때문에 다양한 자료에서 연행 방식과 향유 양상이 산견되어, 당시 풍미했던 정황이 선명하다. 그러나 궁중에서 민간으로 전파되어 풍류곡으로 정착한 《영산회상》, 〈보허자〉처럼 파생곡을 생산하거나 모음곡을 형성하지 않았다는 점에서 차별화된다. 여음만 약간 변형되었을 뿐이며 음악적인 변화가 두드러지지 않는다. 임금을 향한 충심이 담긴 가사, 고아한 분위기의 선율, 이상 두 요소가 왕조 국가라는 시대적인 분위기와 조우하여 조선 전기부터 말기까지 존속하였다.

-

고문헌

『경대금보』 『금보(박기환)』 『금보(윤용진)』 『금합자보』 『대악후보』 『범허정집』 『악장가사』 『악학편고』 『양금신보』 『연대금보』 『인수금보』 『증보고금보』

-

참고문헌

김명준, 『악장가사 연구』, 다운샘, 2004. 이정희, 「임금을 향한 노래, 감군은」, 『한국음악연구』 69집, 한국국악학회, 2021.

-

집필자

이정희(李丁希)

-

검색태그

-

관련 이미지

더보기