-

다른 이름

예상무(霓裳舞), 예상우의무가(霓裳羽衣舞歌)

-

정의

예상(霓裳)과 우의(羽衣)를 입고 신선계를 지향하면서 풍류에서 가장 아름다운 춤으로 인식한 춤.

-

요약

당 현종 때 추어진 <예상우의무>는 도가적이며 신선계를 지향하는 춤으로, 예상(霓裳)은 신선이 입는 무지개 옷이고, 우의(羽衣)는 흰 깃털로 만든 날개옷을 말한다. 이 춤이 고려나 조선에 전해지지는 않았으나, 조선 말까지 문인들의 시문에 이에 관한 고사와 예술적 평가가 지속적으로 인용되었다. 풍류를 즐길 때 여성 무용수인 기녀가 추는 가장 아름다운 춤, 지향해야 할 춤으로 예상우의무를 일컬었다.

-

유래

예상우의무는 당나라 현종(玄宗) 시기 754년에 만들어졌다. 현종이 꿈을 꾸었는데, 월궁(月宮)에 올라가 선녀들이 무지갯빛 치마인 예상(霓裳)과 새털로 된 하얀 옷인 우의(羽衣)를 입고 춤추고 노래하는 것을 보았다고 한다. 잠에서 깨어나 꿈에 본 것을 기억하고 곡의 절반을 썼는데, 서량의 도독 양경술이 「바라문곡(婆羅門曲)」을 바치자 이 곡을 이용하여 전곡을 완성하였다. 곡목을 <예상우의곡(霓裳羽衣曲)>이라 하였고, 현종이 아꼈던 양옥환(楊玉環)이 이 곡에 맞춰 <예상우의무>를 잘 추어서 유명해졌다. 이 춤은 도가적이며, 신선계를 지향하고 있다.

-

내용

당나라의 예상우의무와 예상우의곡이 고려에 전해지지는 않았지만, 이와 관련된 고사와 예술적 평가 등은 널리 전해졌다. 고려의 문신 김부식(金富軾, 1075~1151)은 「문교방기창포곡가 유감(聞敎坊妓唱布穀歌 有感)」이라는 시에서 “돌아보니 닮았구나 예상우의곡에[還似霓裳羽衣曲(환사예상우의곡)] / 개원의 남은 늙은이들 눈물이 옷을 적심과 [開元遺老淚霑衣(개원유로루점의)]”라고 했다. 자신이 모셨던 고려의 예종이 죽은 후 기생들이 예종이 지은 가사(歌詞)를 생각 없이 부르는 것과 당나라 현종이 죽은 후에 유로(遺老)들이 예상우의곡을 들으며 눈물을 흘렸다는 고사가 유사하다고 표현한 것이다. 이 시에서 당 현종의 예상우의곡을 인용했다. 조선전기 문신인 이개(李塏, 1417~1456)는 <옥잠화(玉簪花)>라는 시에서, “마고가 사는 군옥산 머리에서 보았고 [麻姑群玉山頭見] / 천녀는 요대의 달 아래에 놀았다[天女瑤臺月下游] / 예상우의무를 마치고 구름비단옷 어지러운데 [舞罷霓裳雲錦亂] / 돌아오다 취하여 (옥잠) 떨어뜨리고 거두지 못하였네 [歸來醉墮不曾收]”라 했다. 마고는 선녀이고, 군옥산은 서왕모가 살고 있다는 전설의 산이다. 선녀가 예상우의무를 추고 구름같은 비단옷이 흐트러졌는데 비녀를 떨어뜨리고 돌아갔다는 내용으로, 비녀 모양의 옥잠화를 시상(詩想)으로 떠올린 것이다. 이 시에서 신선계를 표현하며 예상을 인용했으니, 예상우의무를 떠올린 것이다.

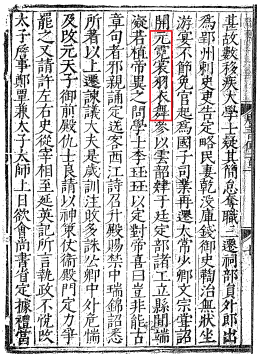

< 무지개 구름 위에 서 있는 선녀의 모습이다. ©국립민속박물관 >

< 선녀가 어깨에 두른 천의를 휘날리며, 학 두 마리와 함께 춤추고 있다. ©국립민속박물관 >

이수광(李睟光, 1563~1628)의 <유선사(遊仙詞)>에서도 “선녀들의 예상무를 웃으며 구경하네 [笑看仙女舞霓裳]”라 했다. 또 임숙영(任叔英, 1576~1623)은 <조천가(朝天歌)>에서 “항아는 예상우의무를 추고 [霓裳羽衣舞素娥] / 악부가 조천가 일곡을 연주하네.[樂府一曲朝天歌]”라 했다. 선녀의 춤에서 예상무, 예상우의무를 인용한 것이다.

이하곤(李夏坤, 1677~1724)은 호남 일대를 유람하는 중에 <광한루가(廣寒樓歌)>를 지었다. 이 시문에서 “여신선 중에 상아가 나와서 [喚出嫦娥素女輩(환출상아소여배)] / 광한궁 뜰에서 예상우의무 추네 [예상우의무광정(霓裳羽衣舞廣庭)]”라 했다. 상아는 달 속에 있다는 전설의 선녀이며, 광한궁은 달 속에 있다는 가상의 궁전이다. 모두 선계를 나타낸다. 이하곤은 남원의 광한루를 보며 광한궁에서 추어지는 예상우의무를 상상한 것이다.

그리고 일제강점기 1921년에 작성된 평양기생학교 규칙 중 총칙에서 시조, 가곡, 검무와 함께 예상우의무도 가르친다고 했다. 하지만 예상우의무를 실제로 가르쳤는지는 확실치 않다. 조선시대나 일제강점기에 기생의 공연 종목으로 추어지지 않았기 때문이다. 다만 평양기생학교 교육 종목에 예상우의무를 넣은 이유는 기생이 출만한 종목이라고 생각했거나, 기생의 춤에서 표상할 만한 가치가 있다고 생각했기 때문일 것이다. -

특징 및 의의

우리 공연예술에서 예상우의무가 직접 추어지지는 않았으나, 조선 말기까지 문인들의 시문에 지속적으로 등장하였고, 대개는 도가적 내용이나 신선계를 표현할 때 인용되었다. 이러한 인식은 20세기 전반기에도 지속되었다. 1915년 5월 4일 조선호텔에서 열린 벨기에구제자선음악회가 기사화되었는데, 이때 열린 무도회에 대해 “예상우의(霓裳羽衣) 펄펄 날리는 적성답(赤誠踏)”(『매일신보』 1915.5.4.) 이라고 소개했다. 무도회에서 춘 춤추는 모습과 춤사위를 예상우의무에 비유한 것이다. 주목할 점은 사대부들이 풍류를 즐길 때 기녀들의 춤을 보거나 상상 속에서 가장 아름다운 춤, 지향해야 할 춤으로 인식하고 있었다는 것이다. 또한 예상우의무에서 무지개 치마[霓裳]나 새깃털 옷[羽衣]은 구름 위로 날거나 가벼운 모습 또는 동작을 떠올린다. 한국춤과 춤사위가 표상하는 하나의 전형이라는 데 의의가 있다.

-

고문헌

이개, 『대동야승』 해동잡록 3 이수광, 『지봉집』 제2권 이하곤, 『두타초』 冊十 임숙영, 『소암선생집』卷之二

-

참고문헌

김성국‧김성진, 「백거이의 시에 나타나는 예상우의무의 형식과 성격」, 『우리춤과 과학기술』 제 55집, 한양대학교 우리춤연구소, 2021. 김영희, 『개화기 대중예술의 꽃, 기생』, 민속원, 2006. 김영희, 「조선후기 풍류의 仙家적 지향에 대한 연구 = 청가묘무, 풍악, 풍월을 중심으로」, 『한국학논집』 Vol.48, 계명대학교 한국학연구원, 2012. 양 인리우 저 이창숙 역, 『중국고대음악사』, 솔출판사, 1999.

-

집필자

김영희(金伶姬)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.