-

다른 이름

설쇠, 상공운님 -

정의

꽹과리를 연주하며 전체 농악 연행을 지휘하고 이끌어 가는 농악패의 우두머리. -

요약

상쇠는 농악패의 꽹과리 연주자 중 가장 앞에 서서 전체 연행을 지휘하는 인물이다. 상모놀음과 제의적 연행을 통해 예술성과 공동체적 권위를 함께 지니며, 지역에 따라 복식과 역할이 다양하게 나타난다.

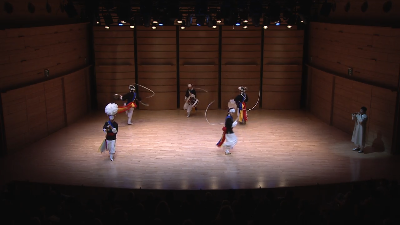

< 지신밟기 중 〈고사덕담〉을 하는 상쇠_《강릉농악》. ©국립무형유산원 >

< 지신밟기 중 〈성주굿〉을 진행하는 상쇠_《김천금릉빗내농악》. ©국립무형유산원 >

< 당산에서 〈제만굿〉을 진행하는 상쇠_《구례잔수농악》. ©국립무형유산원 > -

내용

○ 상쇠의 직분과 역량 농악패(치배)는 꽹과리ㆍ징ㆍ장구ㆍ북 등의 타악기를 연주하는 앞치배와, 양반ㆍ할미ㆍ각시ㆍ중ㆍ무동 등의 가장 인물로 참여하는 뒷치배(잡색)가 주요 구성원이며, 이 외에도 기수, 나발수, 쇄납수 등이 포함된다. 이 중 행렬의 가장 앞에 서거나 자유롭게 오가며 전체 연행을 연출하는 쇠잽이를 ‘상쇠’라 한다. ‘상쇠’는 높다는 의미의 ‘상(上)’과 꽹과리를 뜻하는 ‘쇠’가 합쳐진 말로, 상쇠–부쇠–끝쇠의 위치 순서 중 가장 앞에 서서 중책을 맡는다. 실제 나이와 관계없이 ‘상쇠 어른’, ‘상쇠 영감’이라 높여 부르던 관행이나, 남사당패에서 ‘상공운님’이라는 존칭을 사용했던 사례는 상쇠의 위상을 잘 보여준다.

○ 연행과 역할 상쇠는 꽹과리 연주를 통해 전체 농악의 흐름을 조율하며, 개인의 예술 역량을 표출하는 중심 인물이다. 판굿에서는 ‘상쇠놀음’을 통해 연주와 춤의 기량을 선보이고, 잡색놀음에서는 규율을 다스리는 역할을 맡아 극에 참여한다. 상모(부포 또는 전립)를 무구로 활용한 상모놀음은 연행의 절정에서 펼쳐지는 퍼포먼스로, 다양한 춤사위를 통해 시각적 긴장감을 형성한다.

○ 복식의 특징 상쇠의 복식은 상징성과 기능성을 함께 지닌다. 일반적으로 흰색 도포 또는 풍물복을 기본으로 하며, 머리에는 상모를 착용한다. 상모는 지역과 농악의 성격에 따라 부들상모(호남 좌도)와 뻣상모(호남 우도)로 구분된다. 상쇠는 상모놀음을 통해 기량을 드러내며, 장식띠나 색동 어깨띠 등으로 시각적 강조를 더한다. 복식은 상쇠의 역할과 지역 정체성을 상징하는 요소로 기능한다.

○ 지역별 변이 상쇠의 역할은 지역 농악의 성격에 따라 달라진다. 호남 좌도에서는 절제된 장단과 의례적 연행을 중심으로 제의 집행자 역할을 겸하며, 우도에서는 박진감 있는 장단과 역동적인 상모놀음을 통해 연행의 긴장감을 조성한다. 경기·충청 지역에서는 잡색놀음의 규율자 또는 길놀이의 대표로서 기능하며, 강원도에서는 오락적 요소가 강조된다. 남사당 계열에서는 상쇠를 ‘상공운님’이라 부르며, 연출자이자 예술적 권위자로 존중하였다. -

의의 및 가치

상쇠는 농악대의 지휘자이자 뛰어난 연행자로서, 연주·춤·연극적 요소를 아우르는 복합적 예술 역량을 갖춘 인물이다. 공동체 내에서 문화적 권위를 지닌 존재로, 농악의 전통을 전승하고 후속 세대를 교육하는 역할을 수행한다. 마을 농악대에서는 재능 있는 상쇠를 외부에서 초빙하거나, 청소년을 예비 상쇠(농구)로 육성하는 관행을 통해 그 중요성을 실천해왔다. 상쇠는 공동체 문화의 지속과 농악의 현대적 전승에 핵심적으로 기여하는 존재이다

< 농구_《임실필봉농악》. ©국립무형유산원 > -

참고문헌

양진성ㆍ양옥경ㆍ전지영, 『임실필봉농악』, 민속원, 2016. 정병호, 『농악』, 열화당, 1986. 홍현식ㆍ김천흥ㆍ박헌봉, 『호남농악(무형문화재조사보고서 33)』, 문화재관리국, 1967. 김혜정, 「농악의 음악적 특징과 지역별 차이」, 『농악, 인류의 신명이 되다: 유네스코 인류무형문화유산 등재 기념 특별전』, 2014. -

집필자

양옥경(梁玉京)

-

검색태그

-

관련 동영상

더보기