-

다른 이름

연희시(演戲詩), 관극시가(觀劇詩歌)

-

정의

극(劇) 또는 연희(演戲) 형태로 된 공연을 보고 느낀 감상을 읊거나 해당 공연의 내용과 상황을 전하는 시

-

요약

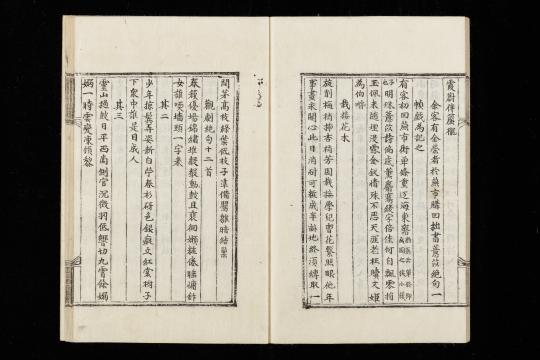

관극시는 극 또는 연희의 내용을 시로 형상화한 문예 양식으로, 극 또는 연희의 세부 내용, 시인의 감상과 비평 등으로 구성된다. 최치원(崔致遠, 857~?)의 「향악잡영(鄕樂雜詠)」 5수 이후 고려 시대에는 이규보(李奎報, 1168~1241), 이색(李穡, 1328~1396) 등이, 조선시대에는 성현(成俔, 1439~1504), 신위(申緯, 1769~1845), 송만재(宋晩載, 1788~1851), 이유원(李裕元, 1814~1888) 등이 관극시를 남겼다. 근대 시기의 관극시로는 최영년(崔永年, 1856~1935)의 작품 및 작자 미상의 『기완별록(奇玩別錄)』를 꼽을 수 있다. 이상의 관극시는 작품 자체로서의 문학적 의의도 지니지만, 음악사, 무용사, 연희사 분야 연구를 위한 자료적 가치도 매우 높다고 하겠다.

-

유래

관극시(觀劇詩)란 ‘극(劇)’을 ‘관(觀)’한 감상 또는 경험이 주된 내용이 되는 한시를 일컫는 용어로, 사(辭)․부(賦), 한시 및 악부(樂府)의 여러 한문 시체(詩體)는 물론 민요․시조․가사 등의 국문 시가까지 망라한다는 의미를 담아 ‘관극시가(觀劇詩歌)’라고 부르기도 한다. 근대 이전의 문헌에서는 ‘잡영(雜詠)’ㆍ‘열악(閱樂)’ㆍ‘소악부(小樂府)’ㆍ‘관희(觀戱)’ㆍ‘관극(觀劇)’ 등의 조어가 작품 제목으로 활용되었으며, 현대 연구자들은 ‘연희시’ㆍ‘관극시’ 등 다소 포괄적인 용어를 사용하고 있다. ‘연희시’의 ‘연희’는 몸짓과 말, 노래와 춤이 곁들여진 갖가지 형태를 아우르는 용어로, 극은 물론 음악ㆍ춤ㆍ기교 등도 두루 속한다. 한국 관극시의 효시로 평가되는 작품은 최치원이 금환(金丸)ㆍ월전(月顚)ㆍ대면(大面)ㆍ속독(束毒)ㆍ산예(狻猊) 등 다섯 가지 연희를 보고 지은 「향악잡영」 5수이다. 연희 내용을 묘사하고 자기 감상과 비평을 밝히는 이러한 시를 지은 데는, 악무(樂舞)가 성행했던 시기에 당나라에서 유학하며 접한 중국 악부시(樂府詩) 전통의 영향이 있었을 것으로 보인다. 한편 제목의 ‘향악’은 신라 때 새로 들어온 당악(唐樂)과의 구별을 위한 기존의 악(樂)의 총칭으로, 신라 고유의 악뿐만 아니라 서역악(西域樂), 불교악(佛敎樂) 같은 외래의 악도 포함하는 개념으로 보는 것이 일반적이다.

-

내용

○ 역사적 변천 최치원의 「향악잡영」 5수 이후 관극시의 자취는 고려 시대 이규보의 「관농환유작(觀弄幻有作)」, 이색의 「산대잡극(山臺雜劇)」과 「구나행(驅儺行)」 등으로 이어진다. 특히 이색의 관극시는 오방귀무, 사자무, 서역의 호인희, 처용무, 불 토해내기, 줄타기, 칼 삼키기, 인형극, 각종 동물로 분장한 가면희 등 나례(儺禮)에서 구나(驅儺) 의식 후에 연행했던 고려 연희의 특성을 관극시로 남겨, 토착화된 한국 연극사를 부각했다는 의의가 있다. 조선 초의 관극시로는 성현이 지은 「관나희(觀儺戲)」, 「관괴뢰잡희(觀傀儡雜戱)」, 「처용(處容)」 등을 주목할 만하다. 「관나희」에서는 그 역시 나례에서 연행된 방울 받기, 줄타기, 인형극(꼭두각시극), 솟대타기 등을 묘사하였으며, 「관괴뢰희잡희」에서는 중국 사신 영접행사에서 연행된 땅재주(또는 솟대타기), 줄타기, 방울 받기 등의 수준이 매우 높았음을 밝혔다. 「처용」은 작자 나름의 안목에 따라 처용희(處容戱) 전승의 역사적 과정을 소상하게 기술하면서, 군신 간 관계를 시의 배경으로 삼아 송축의 의미를 극대화한 작품이다. 16세기 이후로는 국가의 공식적인 연희 외에 시정이나 저잣거리에서 벌어지는 서민 중심의 놀이나 연희도 관극시로 남기는 경향이 생겨났는데, 나식(羅湜, 1498~1546)의 「괴뢰부(傀儡賦)」가 그중 한 편이다. 인형극(꼭두각시놀음)을 ‘허구에서 진실을, 일상사에서 본질을 캐내는 작업’으로 정의하는 데서는 그의 연극관도 엿볼 수 있다. 한편, 이달(李達, 1539~1612)의 「만랑무가(漫浪舞歌)」, 김만중(金萬重, 1637~1692)의 「관황창무(觀黃昌舞)」, 정약용(丁若鏞)의 「무검편증미인(舞劍篇贈美人)」 등은 춤 특히 칼춤과 관련되는 관극시의 맥락을 보여준다. 조선 후기에 이르러서는 궁중의 공연 오락문화가 현저히 축소되면서 민간의 재인 조직이 탄력적으로 운영되었는데, 그마저도 19세기에 이르러서는 나례산대(儺禮山臺)의 전통은 단절되고 재인 집단이 민간의 공연 문화를 주도했다. 이는 관극시 창작에도 영향을 주어 소재상 변화를 낳았다. 그 가운데서도 눈여겨볼 것은 판소리를 소재로 한 관극시로, 그 흐름은 신위를 필두로 하는 소론계의 문예적 전통과도 깊이 관련된다. 소론계 문인의 관극시 창작에 전범이 된 것은 신위의 「관극절구(觀劇絶句)」 12수이며, 송만재의 「관우희(觀優戱)」 50수, 윤달선(尹達善, 1822~?)의 「광한루악부(廣寒樓樂府)」, 이유원의 「관극팔령(觀劇八令)」 및 「영산선성(靈山先聲)」 5수, 이건창(李建昌, 1852~1898)의 「부심청가(賦沈靑歌)」 2수 등이 잇따라 창작되었다. 신위의 「관극절구」 12수와 송만재의 「관우희」 50수, 이유원의 「관극팔령」, 이건창의 「부심청가」 2수 등은 직접적인 판소리 향유 또는 감상의 경험을 바탕으로 공연 내용과 현장의 분위기를 사실적으로 묘사한 작품이며, 윤달선의 「광한루악부」는 판소리 《춘향가》의 이야기와 내용을 한시로 노래한 작품이다. 「광한루악부」 역시 판소리의 주요 더늠이나 표현을 수용했다는 점에서, 직접적인 판소리 향유 또는 감상의 경험에 근거한 관극시로 볼 수 있다. 이들 소론계 문인의 판소리 관극시 창작 흐름은 “민속 연희에 대한 가치를 자각하여 적극적으로 보존하려는 문화적 주체 의식의 발로”로 평가된다. 근대 시기의 관극시로는 최영년이 솟대놀이를 보고 지은 「무간장(舞竿場)」와 인형극(꼭두각시놀음)을 보고 지은 「홍동지(紅同知)」 등을 들 수 있으며, 그의 『해동죽지(海東竹枝)』에는 조선 후기 유랑예인집단으로 분류되는 사당패와 풍각쟁이패의 연희에 관한 감흥을 담은 작품도 있다. 또한, ‘관극시가’로 형식적 범주를 확장한다면, 1865년 고종 대의 경복궁 중건 과정에서 나온 일군의 작품도 포함 대상이 된다. 국문가사 〈경복궁가〉ㆍ〈북궐중건가〉, 민요 〈농부사 아리랑〉ㆍ〈참요 경복궁가〉, 그리고 가장 방대한 분량으로 각종 연희의 상세한 공연 상황을 노래한 『기완별록』이 그것으로, 이들 관극시가로부터 당시 연행되었던 승전놀음ㆍ가작놀이(假作놀이)ㆍ탈춤놀이ㆍ무동놀이ㆍ사냥놀이ㆍ팔선녀놀이ㆍ금강산놀이ㆍ서유기놀이ㆍ신선놀이ㆍ상산사호놀이ㆍ선동놀이ㆍ기생놀이ㆍ축사놀이ㆍ백자도놀이 등의 면모를 확인할 수 있다.

-

의의 및 가치

최치원의 「향악잡영」 5수로부터 이어진 한국 관극시의 전통은, 각각의 작품이 개별적으로 지니는 문예적 가치 외에 각 시대의 음악사ㆍ무용사,ㆍ연희사에 대한 접근을 가능하게 하는 자료적 가치도 아울러 지닌다고 할 수 있다. 공연 내용 및 갈래와 전승, 공연 현장의 상황과 분위기, 공연 또는 연행자에 대한 비평 등을 풍성하게 담아낸 이들 관극시는 각 시대의 음악ㆍ무용ㆍ연희가 어떠한 내용과 형식으로 구성되었고, 어떠한 방식으로 향유 또는 수용되었는지 알 수 있게 해 준다.

-

참고문헌

송만재, 「관우희(觀優戲)」 윤달선, 「광한루악부(廣寒樓樂府)」 이유원, 『가오고략(嘉梧藁略)』 신위, 『경수당전고(警修堂全藁)』 유진한, 『만화집(晩華集)』 이건창, 『명미당집(明美堂集)』 벽동병객(碧洞病客), 『기완별록(奇玩別錄)』 구사회 외, 『송만재(宋晩載)의 관우희(觀優戱) 연구』, 보고사, 2013. 국립무형유산원, 『국립무형유산원 특별전 「영원한 판, 소리로 잇다」 전시 도록』, 국립무형유산원, 2022. 사진실, 『공연문화의 전통: 악(樂)ㆍ희(戱)ㆍ극(劇)』, 태학사, 2002. 윤광봉, 『(개정판)한국연희시연구』, 박이정, 1997. 윤광봉, 『한국연희예술사 : 유사한 중국ㆍ일본의 연희를 살피며』, 민속원, 2016. 윤주필, 『조선조 축제문화의 마지막 광경을 읽다 : 경복궁 중건의 연희 공연과 관극시가 연구』, 민속원, 2020. 전경욱, 『한국 전통연희사』, 학고재, 2020. 구사회, 「조선후기의 연희시와 전승 계보-19세기 소론계 문인을 중심으로-」, 『판소리연구』 36, 2013. 윤주필, 「연희시가의 전통에서 본 〈관우희〉」, 『열상고전연구』 37, 2013. 윤주필, 「조선전기 연희시(演戱詩)에 나타난 문학사조상의 특징」, 『동양학』 25(1), 1995. 이혜구, 「송만재의 관우희」, 『중앙대학교 30주년 기념 논문집』, 1957.

-

집필자

송미경(宋美敬)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.