-

다른 이름

큰취타(-吹打), 무령지곡(武寧之曲), 구군악(舊軍樂)

-

정의

1. '소취타'에 비해 큰 취타. 2. 조선 후기 군영의 취고수나 궁중의 취타 내취가 연주하던 특정 악곡의 이름.

-

요약

대취타는 본래 '소취타(小吹打)'와 구별되는 큰 취타로서 소취타와 함께 군례에 따라 신호 및 연주를 담당한 악대 및 편성 등을 뜻하였다. 그러나 현재는 조선 후기 군영에서 연주하던 특정 악곡(무령지곡)의 이름으로 통용된다. 이 악곡은 군영의 취고수가 연주해 오다가 임진왜란 후 군영이 철폐되면서 취타 내취를 통해 궁중 음악으로 편입되어 전승되었다. 공작 깃을 꽂은 전립과 황색 철릭 복식을 갖추고 태평소, 나각, 나발, 자바라, 용고 등의 악기 편성으로 연주된다.

-

유래

대취타(大吹打)가 문헌상 처음 보이는 것은 1612년(광해군 4) 송한교(宋韓嶠)가 쓴 ≪연병지남(練兵指南)≫이다. 이 책에서는 ‘대ᄎᆔ타’와 ‘쇼ᄎᆔ타(小吹打)’의 용도를 언급하고 있다. 이는 임진왜란 후 군영 악대인 '취타(吹打)'가 형성되면서, '대취타'라는 용어를 용도에 따라 구별하여 사용하였음을 보여 준다. 이 용어가 해당 취타대가 연주하는 악곡명으로 고정된 것은 20세기 전반기로 추정된다.

-

내용

〇 개요 대취타는 악대 및 편성을 뜻하는 개념어였으나 현재는 악곡명으로 고착되었다. 대취타는 ‘큰취타’로 표기된 예와 같이 소취타에 비해 ‘크다’는 의미를 담고 있는데, ‘크다’는 의미가 악대 규모를 뜻하는지, 악곡의 크기를 뜻하는지는 분명하지 않다. 박라희의 「조선 후기 내취(內吹) 연구」에서는 대취타와 소취타의 용례를 근거로 들어, 크고 작다는 의미가 악대 편성이 아니라 악곡 규모일 것으로 보았다. 현재 대취타는 악곡명의 의미로만 통용되고 있다.

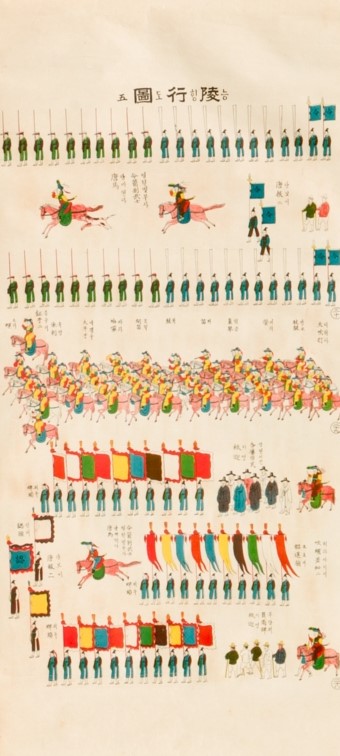

< <지본인쇄 조선열성조능행도>의 《대취타》 ©국립중앙박물관 > <대취타: Royal Processional Music: Tae Chwi Ta ©국립국악원> 〇 악기 편성 현재 대취타는 나각, 나발, 태평소, 징, 자바라, 용고 등 7종 악기 편성으로 연주된다. 조선 후기에는 이 악기 외에 대각, 발라, 솔발, 자바라, 점자, 금(金), 정(鉦), 나(鑼) 등이 더해진 12종의 악기도 포함되어 있었음이 확인된다. 이중 대각과 발라는 나발로 흡수되었고, 점자는 운라로 대체하여 사용하는 경우가 있으며, 금, 정, 나는 징으로 통합하여 사용하고 있다. 솔발은 그 전승이 완전히 단절되었다.

<대취타: 2018 국립국악원 대표브랜드 ‘세종, 하늘의 소리를 듣다-세종조 회례연 ’ ©국립국악원> <대취타: 360˚ VR 영상: 창덕궁 – 대취타 ©국립국악원> 〇 용도 대취타는 현재 궁중 음악 곡의 하나로, 조선 후기의 연주 전승을 잇는 공연 및 행악 성격의 주악이 필요한 행사, 군악대 등에서 다양하게 연주되고 있다. 조선 후기에는 왕의 행차 및 관찰사 부임, 사신 행렬, <선유락>, <항장무>와 같이 군사적 내용과 관련된 궁중 정재에서 연행되었고, 궁 밖에서는 불교 의례 중 불보살이나 영가를 의식 도량으로 모셔 오는 시련(侍輦) 절차에서도 연주되었음이 감로탱 등의 불화 장면을 통해 확인된다.

<대취타: R.Garfias 채록 음향자료 ‘불교 무용 ’ 02.[불교의식음악] 대취타(무령지곡) ©국립국악원> <대취타: 2018 국립국악원 대표브랜드 ‘ 세종, 하늘의 소리를 듣다-세종조 회례연’ ©국립국악원>

< 불교 대취타: <쌍계사 감로탱> ©쌍계사 성보박물관 > 〇 음악적 특징 및 연주 방식 악곡은 총 7장으로 구성되며, 12박을 한 장단(숨구멍)으로 한다. 제7장 끝에서 다시 제1장 제3박으로 돌아가 반복하는 도드리 형식의 구조를 지녔다. 음계는 태평소 선율을 기준으로 Bf인 㑣, C인 㑲, E♭인 黃, F인 太, G인 姑, A인 仲의 6음 음계를 주로 사용한다. 한편 대취타는 음악을 시작하고 끝내는 고유의 악작과 악지의 방법이 있다. 악대를 통솔하는 직분인 등채(藤策)가 "명금일하(鳴金一下) 대취타”, 즉 징을 한 번 친 후 대취타를 연주하라고 외치면 연주를 시작하고, "허라금(喧譁禁)"이라고 하면 멈춘다. 〇 복식 현재 대취타는 행악을 연주할 때와 정재에 편성되었을 때 차이가 있다. 행악을 연주할 때는 아청색 소창의에 황색 호의를 걸치고 남전대를 띠고 전립을 쓴다. 정재에서는 공작 깃을 꽂은 전립(戰笠)에 황색 철릭을 입고 남사대를 띤다. 조선 시대의 기록화에는 이 두 가지 유형의 복식 외에 김홍도의 <평양감사향연도> 중 ‘월야선유도’에 묘사된 나발수와 나각수와 같은 차림도 보인다. 〇 역사적 변천 대취타는 임진왜란 후에 형성된 군영의 취고수(취타수)와 취타 내취가 연주한 악곡이다. 취고수는 중앙 군영과 지방 군영에 속해 있었고, 취타 내취는 선전관청에 속해 있었다. 1894년 군영이 철폐됨에 따라 취고수도 없어졌고, 이에 따라 공식적으로는 취고수가 연주하는 대취타는 전승이 단절되었다. 1895년(고종 32) 선전관청이 철폐된 후 선전관청 소속 취타 내취는 시종원과 1900년 우시어청을 거쳐 1908년 궁내부 장악부로 이속되었다. 따라서 군영 악대가 연주했던 대취타는 1908년 이후 궁중 음악의 한 갈래로 편입되었고, 현재 국립국악원으로 전승되고 있다.

-

의의 및 가치

대취타는 조선 후기 군영의 위용과 문화를 소리로 담아낸 대표적인 군영 음악이다. 태평소를 중심으로 한 호쾌한 선율과 위풍당당한 악기 편성은 행진 음악의 전형을 보여 주며, 그 용도가 행진, 연향, 정재 반주, 불교 의례에까지 확대되어 조선 후기 음악 문화를 폭넓게 반영한다. 현재까지도 복식과 '명금일하' 같은 구령 등 고유한 연주 전통이 함께 전승되어 독특한 연행의 유형을 보여 주고 있다.

-

지정사항

국가 무형문화재(1971)

-

고문헌

『춘관통고(春官通考)』

-

참고문헌

김영운, 『국악개론』, 음악세계, 2015. 이숙희, 「조선후기 군영악대의 형성과 전개 연구」, 한국학중앙연구원 박사학위논문, 2003. 이숙희, 「불교 취타악의 형성과 배경」, 『한국음악연구』 37, 2005.

-

집필자

이숙희(李淑姬),송혜진(宋惠眞)

-

검색태그

-

관련 동영상

더보기