국악사전의 모든 원고는 공공누리 제2유형입니다.

상업적으로 이용하는 경우 외에는 출처 표기 후 사용할 수 있습니다.

-

정의

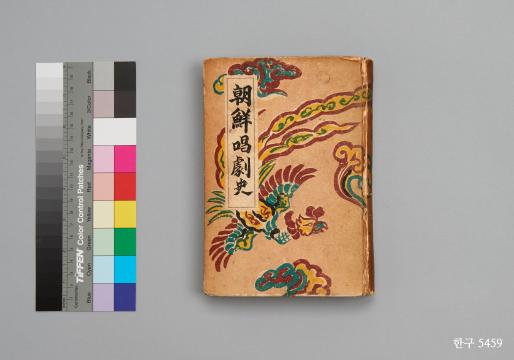

1940년 정노식(鄭魯湜, 1891~1965)이 조선일보사에서 출판한 판소리 저술 -

요약

『조선창극사(朝鮮唱劇史)』는 정노식이 1940년 1월 15일에 조선일보사에서 출판한 판소리 저술이다. 「서언(緖言)」에서는 판소리 유파 관련 이론이 서술했고, 「광대의 약전(略傳) 및 그 예술(藝術)」ㆍ「여류명창(女流名唱)의 유래(由來)」에서는 판소리 명창 90여 명의 생애와 예술적 특징을 기술하고 있다. 이러한 정보는 이후 판소리 조사 및 연구에 지대한 영향을 미쳤다. 일부 오류 및 편향성의 문제가 지적되기도 했으나, 『조선창극사』가 지니는 최초의 본격적인 판소리 저술로서의 위상과 가치는 여전히 중요하게 평가된다. -

내용 및 구성

○ 편찬 정보 정노식은 1940년 1월 『조선창극사』 발간에 앞서 1938년 5월 『조광』 4권 5호에 「조선 광대의 사적 발달 및 그 가치」를 발표했다. 이 글은 ‘창극조의 유래와 그 변천 발달’, ‘춘향전의 유래와 발달한 경로’, ‘광대의 인물과 그 역사’, ‘광대의 효시’, ‘현대명창’, ‘여류명창’, ‘동서 양파의 유래와 우조 계면의 분석’, ‘우조 계면의 차이’로 구성되어 있다. 이미 본격적인 판소리 저술의 준비 단계에 있었음을 확인할 수 있다. 정노식은 일본 유학 후 서울에서 3.1 운동과 청년회 조직 활동 등에 관여하였으나 1920년대 중반 전라북도 김제로 귀향하였다. 정노식은 1930년대 후반 여러 판소리 명창을 직접 만나 조사한 내용을 토대로 「조선 광대의 사적 발달 및 그 가치」를 발표하고, 이를 수정 및 보완하여 1940년 『조선창극사』를 출판하였다. 『조선창극사』는 해방 후 여러 차례 영인본, 재간본, 교주본이 나왔다. ○ 구성 및 세부 내용 『조선창극사』 맨 앞에는 이훈구(李勳求, 1896~1961), 임규(林圭, 1867~1948), 이광수(李光洙, 1892~1950), 김명식(金明植, 1890~1943), 김양수(金良洙, 1896~1971) 등 5명의 서문이 있다. 이훈구는 책을 출간한 조선일보사의 부사장으로 서문을 썼으며, 다른 인물은 정노식이 일본 유학 후 2.8 독립선언, 3.1운동 및 여러 청년조직에서의 활동을 함께 하며 친분을 쌓아온 인물이다. 이들의 서문에는 정노식이 『조선창극사』 집필을 위해 여러 판소리 명창을 면담하고 관련 자료를 수집하는 과정이 기록되어 있다. 「서언(緖言)」은 저자 정노식의 자서(自序)이다. 그 다음에는 신위(申緯, 1769~1845)의 「관극시(觀劇詩)」, 장지완(張之琬, 1806~1959)의 「광한루시(廣寒樓詩)」, 조재삼(趙在三, 1808~1866)의 『송남잡지(松南雜誌)』, 이유원(李裕元, 1814~1888)의 『가오악부(嘉梧樂府)』, 정범조(丁範祖)의 『해좌집(海左集)』, 윤원(尹瑗, 1818~1892)의 「광한루악부 일백팔첩 서(廣寒樓樂府一百八疊序)」, 윤달선(尹達善, 1822~1890)의 「광한루악부 일백팔첩 총론(廣寒樓樂府一百八疊總論)」, 이건창(李建昌, 1852~1898)의 「배령 이수(裵伶二首)」 등을 발췌하여 수록했다. 이어 ‘우조(羽調) 계면조(界面調)의 분석’, ‘창극조(唱劇調)의 조직과 장단’, ‘대가닥’, ‘극창(劇唱)의 고전종류(古典種類)’, ‘조선(朝鮮) 창극조(唱劇調)의 유래(由來)와 그 변천(變遷) 발달(發達)’, ‘춘향전(春香傳)의 저작(著作) 고증(考證)’, ‘창극조(唱劇調) 광대(廣大)의 효시(嚆矢)’ 등에서는 판소리 역사와 음악적 특징에 대한 정노식의 이론과 견해를 확인할 수 있다. 정노식의 이론은 90여 명의 판소리 명창의 생애와 예술을 조사한 「광대의 약전(略傳) 및 그 예술(藝術)」과 「여류명창(女流名唱)의 유래(由來)」, 송만갑(宋萬甲, 1865~1939), 이동백(李東伯, 1866~1949), 김창룡(金昌龍, 1872~1943), 전도성(全道成, 1864~1940) 등과의 면담 조사 내용을 근거로 한 것이다. 정노식은 ‘우조 계면조의 분석’에서 판소리의 기본 조를 우조와 계면조로 구분하여 제시하였으며, ‘창극조의 조직과 장단’에서는 진양조, 늦은중모리, 중중모리(엇중모리), 중모리, 자진모리, 휘모리(단모리)등 여섯 장단의 운용에 관해 설명하였다. ‘대가닥’에서는 지역과 창법, 법제에 따른 동편제, 서편제, 중고제, 호걸제의 분파(分派)를 이론화했다. '극창의 고전 종류'에서는 판소리 열두 마당으로 《쟁끼타령[장끼타령]》, 《벤강쇠타령[변강쇠타령]》, 《무숙(武淑)이타령》, 《배비장(裵裨將)타령》, 《심청전》, 《흥보전(박타령)》, 《토별가(수궁가, 토끼타령, 별주부타령)》, 《춘향전》, 《적벽가(화용도)》, 《강릉매화전》, 《숙영낭자전》, 《옹고집》을 열거하고 있다. 그 가운데 “보편적으로 애창된 것”은 《춘향가》, 《심청가》, 《흥보가》, 《토별가》, 《적벽가》의 다섯 작품이라고 밝혔다. ‘조선창극조의 유래와 그 변천 발달’에서는 판소리의 기원을 화랑 집단과 연결하며, 무녀의 굿과 광대의 판소리 간 유사성을 강조하고, 스승인 이정직(李定稷, 1841~1910)의 구술에 근거해 《춘향전》이 무녀의 굿에서 광대의 판소리로, 다시 소설로 정립되었다고 하였다. ‘창극조 광대의 효시’에서 판소리 명창의 효시로 하한담(河漢潭, ?~?)과 최선달(崔先達, 1726~1805)을 거론하고 있다. 가장 많은 분량을 할애한 「광대의 약전 및 그 예술」, 「여류명창의 유래」에서 언급한 명창은 다음과 같다. 권삼득(權三得, 1771~1841), 황해천(黃海天, ?~?), 송흥록(宋興祿, 1780?~1983?), 염계달(廉季達, ?~?), 모흥갑(牟興甲, ?~?), 방만춘(方萬春, 1825~?), 고수관(高壽寬, 1764~1843?), 김종운(金鐘運, ?~?), 김성옥(金成玉, 1801~1834), 송광록(宋光祿, ?~?), 주덕기(朱德基, ?~?), 김제철(金齊哲, ?~?), 신만엽(申萬葉, ?~?), 박유전(朴裕全, 1835~1906), 이석순(李錫順, ?~?), 최낭청(崔郎廳, ?~?), 송수철(宋壽喆, ?~?), 임창학(林蒼鶴, ?~?), 주상환(朱祥煥, 1824?~?), 문석준(文錫準, ?~?), 송우룡(宋雨龍, 1835~1897), 박만순(朴萬順, 1830~1898), 김세종(金世宗, 1830?~?), 이날치(李捺致, 1820~1892), 정춘풍(鄭春風, 1834?~1901?), 전해종(全海宗, ?~?), 김거복(金巨福, ?~?), 김수영(金壽永, ?~?), 한송학(韓松鶴, ?~?), 정창업(丁昌業, 1847~1889), 김정근(金定根, 1830년대 전후?~?), 윤영석(尹永錫, ?~?), 최승학(崔昇鶴, ?~?), 정흥순(鄭興順, ?~?), 김창록(金昌祿, ?~?), 서성관(徐成寬, ?~?), 김도선(金道先, ?~?), 안익화(安益化, ?~?), 장자백(張子伯, 1852?~1907), 최상준(崔相俊, ?~?), 백점택(白占澤, ?~?), 이창운(李昌雲, ?~?), 전상국(全尙國, ?~?), 황호통(黃浩通, ?~?), 박상도(朴尙道, ?~?), 김충현(金忠鉉, ?~?), 성창렬(成昌烈, ?~?), 백경순(白慶順, ?~?), 이창윤(李昌允, ?~?), 오끗준(吳--, ?~?), 송재현(宋在鉉, ?~?), 배희근(裵喜根, ?~?), 장수철(張壽喆, ?~?), 강재만(姜載萬, ?~?), 김찬업(金贊業, ?~?), 양학천(梁鶴天, ?~?), 강용환(姜龍煥, 1865~1938), 백근룡(白根龍, ?~?), 김질엽(金質燁, 1850~?), 김창환(金昌煥, 1855~1937), 신학조(申學祚, ?~?), 조기홍(趙奇弘, ?~?), 박기홍(朴基洪, ?~1930?), 성민주(成敏周, ?~?), 김봉학(金奉鶴, ?~?), 신학준(申鶴俊, ?~?), 김석창(金碩昌, ?~?), 유공렬(柳公烈, 1859~1934 이후), 송만갑, 한경석(韓景錫, ?~?), 전도성, 유성준(劉成俊, 1873~1944), 이동백, 염덕준(廉德俊, ?~?), 김창룡(金昌龍, 1872~1943), 신명학(申明鶴, ?~?), 김채만(金采萬, 1865~1911), 이선유(李善裕, 1873~1949), 정정렬(丁貞烈, 1876~1938), 김봉문(金奉文, 1876~1930), 송업봉(宋業奉, ?~?), 채선(彩仙, 1847~?), 허금파(許錦波, 1866~1949), 강소춘(姜小春, ?~?), 김녹주(金綠珠, 1898~1927), 이화중선(李花中仙, 1898~1943), 김초향(金楚香, 1900~1983), 박녹주(朴綠珠, 1905~1979), 김여란(金如蘭, 1907~1983) 등 90명으로, 이들의 출신, 생애, 주요 활동, 더늠 등을 기술하였다. 부록으로 고수 한성준(韓成俊, 1874~1941)과 판소리 사설을 정리한 신재효(申在孝, 1812~1884)의 생애와 업적을 수록했다. -

의의 및 가치

1930년대에 이르러 전문 연구자들은 근대 학문의 방법론에 따라 조선의 전통을 재인식하기에 이르렀다. 김태준(金台俊, 1905~1950)의 『조선소설사(朝鮮小說史)』(1933)나 김재철(金在喆, 1907~1933)의 『조선연극사(朝鮮演劇史)』(1933), 조윤제(趙潤濟, 1904~1976)의 『조선시가사강(朝鮮詩歌史綱)』(1937) 등은 이러한 노력의 산물이었따. 정노식은 전문 연구자라기보다는 정치가나 사회주의 운동가로 활동했던 인물인 만큼, 실증주의적 경향이 학문의 배경이 되었다고 보기는 어려우나 판소리에 관한 사적 기술과 이론화를 처음 시도했다는 점에서 그 의의가 있다. 사실 관계의 오류 또는 정보의 편향성이 부분적으로 나타나고, 더늠으로 인용한 일부 사설의 출처가 실제 가창된 판소리가 아니라는 사실이 밝혀지기는 했으나, 여전히 최초의 본격적인 판소리 저술이라는 위상은 변함없으며, 여전히 판소리 연구의 기초 자료가 된다. -

참고문헌

『조광』 정노식, 『조선창극사』, 조선일보 출판부, 1940. 어조동실주인, 「조선 광대의 사적 발달 및 그 가치」, 『조광』 4권 5호, 1938.05. 정노식 지음, 정병헌 교주, 『(교주) 조선창극사』, 태학사, 2015. 김석배, 「조선창극사(朝鮮唱劇史)의 비판적 검토(1)-춘향가 더늠을 중심으로」, 『고전문학연구』 4, 1998. 김석배, 「〈조선창극사〉의 비판적 검토(Ⅱ)」, 『문화와융합』 21, 1999. 김석배, 「『조선창극사』의 비판적 검토(3)」, 『어문학』 73, 2001. 송미경, 「동래정씨 문중 내 판소리 문화 향유의 일양상」, 『판소리연구』 30, 2010. 이진오, 「정노식의 생애 연구」, 『한국학연구』 73, 2015. 이진오, 「정노식의 행적과 『朝鮮唱劇史』의 저술 경위 검토」, 『판소리연구』 28, 2009. 정하영, 「조선창극사의 성격과 의의」, 『판소리연구』 5, 1994. -

집필자

송미경(宋美敬)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.