-

다른 이름

호남악부(湖南樂府, 향랑사(香娘詞)

-

정의

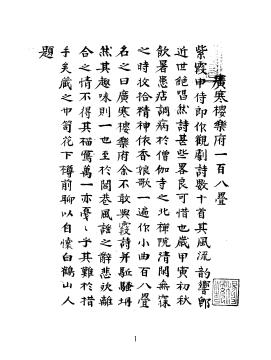

조선 철종(哲宗) 대의 문인 윤달선(尹達善, 1822~1890)이 1852년에 판소리 《춘향가》를 7언 절구의 한시로 기록한 작품

-

요약

윤달선의 「광한루악부(廣寒樓樂府)」는 3편의 서문과 판소리 《춘향가》를 소재로 한 108수의 한시로 구성되어 있다. 19세기 서울 지역에서 이루어진 상층 중심의 판소리 향유 문화가 작품 창작의 배경이 되며, 신위(申緯, 1769~1845)의 「관극절구(觀劇絶句)」 12수, 신광수(申光洙, 1712~1775)의 「관서악부(關西樂府)」로부터 영향을 받은 사실도 확인된다. 실제 연행되는 판소리 《춘향가》의 더늠이나 표현을 한시로 구현하는 한편, 희곡 양식처럼 ‘○○창(唱)’을 구분하여 표기하고, 가기(歌妓)에게 이 작품을 노래로 부르게 할 뜻을 언급하는 등 가창 지향성이 매우 명확하게 드러난다는 점에서 음악사적으로도 주목을 요한다.

-

유래

「광한루악부」는 윤달선이 1852년에 지은 작품으로, “향랑사(香娘詞)”를 표제로 하는 규장각본 및 국립도서관본의 경우, 창작 연도가 1854년으로 기록되어 있기도 하나, 대체로 김태준의 고증을 따라 1852년이라고 본다. 창작에 영향을 미친 작품은 신광수의 「관서악부」와 신위의 「관극절구」 12수이다. 우선 내용적인 면에서는, 판소리 향유 경험을 시화(詩化)한 신위의 「관극절구」를 따랐다. 신위는 소론 계열 문인으로서 우리 고유의 음악과 연희를 기록으로 남기는 문예적 전통을 확립하였으며, 그가 남긴 「관극절구」는 「광한루악부」를 포함해 이후 나오는 판소리 관극시의 전범이 되었다. 다만, 「광한루악부」 서문에서 밝혔듯 윤달선은 「관극절구」의 풍류스러운 가락이 “근세(近世)의 절창(絶唱)”이나 시가 소략한 점을 아쉬워하였고, 이에 108수라는 방대한 분량의 「광한루악부」를 읊었다. 그리고 이 108수라는 체재와 형식은 「관서악부」를 따른 것이다. 「관서악부」는 108수의 형식에 따라, 「백팔악부(百八樂府)」 또는 「백팔진주(百八珍珠)」라고도 불렸던 작품이다. 이로 볼 때, 「광한루악부」의 이칭이 「호남악부(湖南樂府)」인 것은 「관서악부」를 의식한 것이 분명하며, 규장각 소장본 「관서악부」 말미에 「광한루악부」가 부가된 것도 같은 맥락에서 이해할 수 있다.

-

내용 및 구성

○ 편찬정보 「광한루악부」의 경우, 서울대학교 도서관 소장본, 규장각 소장본, 연세대학교 도서관 소장본 등 이본이 다수 존재하나 서문에 일부 차이가 있을 뿐, 한시의 내용은 거의 동일하다. 표제는 “호남악부(湖南樂府)” 또는 “향랑사(香娘詞)”로 되어 있는데, 이중 표제가 “호남악부”인 본은 타 본과 비교해 30첩과 36첩이 바뀌어 있다. ○ 구성 및 세부내용 윤달선의 「광한루악부」는 3편의 서문과 108수의 한시로 구성되어 있다. 우선 3편의 서문을 지은 이는 작자의 친구인 옥전산인(玉田山人) 윤원(尹瑗, 1818~1892)과 이계오(李啓五, 1822~?), 그리고 작자 자신이다. 서문을 통해, 「광한루악부」의 창작이 판소리 《춘향가》의 직접적인 향유 경험에 기반한 것이며, 그 향유 역시 실제적인 가창을 염두에 둔 것이라는 점을 확인할 수 있다. 다음으로 본문은, 작품의 요점과 개략적인 내용을 소개하는 서사(序詞), 판소리 《춘향가》의 본 내용에 해당하는 본사(本詞), 작품을 마무리하는 결사(結詞)의 세 부분으로 구성되며, ‘요령(要令)’이라고 적힌 제1첩부터 2첩까지가 서사, 제3첩 ‘전어(轉語)’부터 제106첩까지가 본사, 제107첩의 ‘총론(總論)’과 제108첩의 ‘결구(結局)’가 결사에 해당한다. 제3첩~14첩은 이 도령과 춘향의 만남을, 제15첩~21첩은 이 도령이 책방에서 기다리다가 춘향 집으로 가는 내용을, 제22첩~40첩은 이 도령과 춘향의 사랑을, 제41첩~58첩은 이 도령과 춘향의 이별 및 이별 후 이 도령을 향한 춘향의 그리움을, 제59첩~70첩은 신관의 수청 요구와 이를 거부한 춘향의 투옥을, 제71첩~88첩은 이 도령이 과거에 급제해 남행하는 과정을, 제89첩~96첩은 어사가 된 이 도령이 월매, 춘향과 만나는 장면을, 제97~106첩은 어사출도 및 신표를 확인한 춘향과 어사의 재회를 주요 내용으로 한다. 음악적으로 주목할 부분은 첫째, ‘이생창(李生唱)’, ‘향랑창(香娘唱)’ 등 ‘창(唱)’의 구분을 형식화한 것이다. 모든 ‘○○창(唱)’이 해당 인물의 실제 발화와 연결되는 것은 아니나, 해당 장면의 핵심 인물과 관련되는 내용임은 분명하다. 이로부터 「광한루악부」가 실제 가창을 염두에 두고 창작된 작품임을 알 수 있다. 서문에도 기생으로 하여금 이 시를 노래 부르게 한다는 내용이 포함되어 있다. 둘째, 실제 소리판에서 연행되는 판소리 《춘향가》의 악곡을 수용한 것이다. 제43첩의 “어떤 사람이 이별 별 자를 만들었나. 나와는 백년 원수 되었도다. (悄然獨倚欄干角 六幅羅裙散不收 借問何人題別字 與吾直結百年讐)” 부분은 《춘향가》 중 〈이별가〉의 “이별 별자 내인 사람 날과 백년 원수로다.”하는 사설과 흡사하다. 역시 이별 장면인 제48첩의 “쌍교도 독교도 원하지 않으니, 반부담지어 저를 데려 가세요. (不願雙轎與獨轎 半邊負擔駄纖腰)” 부분도 모흥갑 더늠 〈이별가〉의 “쌍교 독교도 나는 싫(고), 워리렁 추렁청 가는 말게 반부담 지어 나를 데려가오.”(김창룡 창ㆍ한성준 북, 〈이별가 귀곡성〉, Columbia 40279-B)하는 사설과 거의 같다. 옥전산인의 서문에 따르면, 윤달선은 당시 연행되던 판소리 《춘향가》의 노래를 전부 모아 창작에 임했다고 한다. 따라서 「광한루악부」는 단순히 《춘향가》의 줄거리를 단순 번역하여 기록한 작품이 아니라, 《춘향가》의 악곡을 한시로 구현하려는 의도에 따라 창작된 작품임을 알 수 있다.

-

의의 및 가치

19세기 중반 서울 지역에서 이루어진 판소리 《춘향가》 향유 경험을 악부시(樂府詩) 양식으로 재전유한 작품으로, 신위의 「관극절구」 12수, 송만재의 「관우희」 50수, 이유원의 「관극팔령」 및 「영산선성」 5수, 이건창(李建昌, 1852~1898)의 「부심청가(賦沈淸歌)」 2수 등으로 이어지는 소론계 문인의 판소리 관극시 계보에 포함되는 작품이다. ‘○○창(唱)’의 구분이라는 형식적 특징 및 당대 판소리 악곡의 사설을 한시로 재현하고자 한 내용적 특징으로부터 작품의 가창 지향성을 명확하게 확인할 수 있어 음악사적으로도 주목할 필요가 있다.

-

참고문헌

윤달선, 「광한루악부」. 김창룡 창ㆍ한성준 북, 〈이별가 귀곡성〉, ‘Columbia 40279-B’. 김동욱, 『증보 춘향전연구』, 연세대출판부, 1976. 김석배 외, 『조선 후기 연희의 실상: 만화본 춘향가ㆍ광한루악부ㆍ관우희ㆍ증상연예 춘향전ㆍ심청전』, 보고사, 2021. 김종철, 『판소리사 연구』, 역사비평사, 1996. 구사회, 「조선후기의 연희시와 전승 계보-19세기 소론계 문인을 중심으로-」, 『판소리연구』 36, 2013. 류준경, 「한문본 〈춘향전〉의 작품 세계와 문학사적 위상」, 서울대학교 박사학위논문, 2003. 정선희, 「〈광한루악부〉 연구, 『이화어문연구』 16, 1998.

-

집필자

송미경(宋美敬)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.