-

다른 이름

강(椌) -

정의

야구방망이처럼 생긴 채[止]를 울림통 위 판의 구멍에 넣고 절구처럼 내려치는 무율 타악기. -

요약

고려 시대에 중국 송나라에서 대성아악이 전래 될 때 유입되어 궁중의 제례악과 연향악 연주 시 시작을 알리는 기능을 했던 타악기이다. 음악을 그치는 신호를 주는 어와 함께 짝으로 편성된다. 현재 《종묘제례악》, 《사직제례악》, 《문묘제례악》 등의 음악에서 사용되고 있다. -

유래

축은 한반도에 고려 시대부터 등장한다. 1116년(예종 11)에 중국 송나라에서 대성아악이 들어올 때 포함되어 있었다. -

내용

○ 역사 유입 직후부터 제례악을 연주할 때 시작을 알리는 기능을 담당하는 악기로 자리하였다. 따라서 만물 생성의 시작인 봄에 해당하는 방향인 동쪽에 두어 자연과의 조화를 지향하였다. 또한 축이 댓돌 위 당상에 배치될 때는 강이라는 명칭으로 기록되기도 하였는데, 축을 연주할 때 발생하는 소리를 음차한 것이라는 해석과 나무 채[木]로 빈 공간[空]을 치는 악기 구조의 특성을 반영한 것이라는 견해가 있다. 조선 시대에는 제례악 뿐 아니라 연향악에도 쓰였으며, 그러한 전통은 대한제국 시기까지 이어졌다. 이후 경술국치로 인해 궁중 의례가 축소되었다가 오늘날 《종묘제례악》ㆍ《사직제례악》ㆍ《문묘제례악》 등에 편성되고 있다.

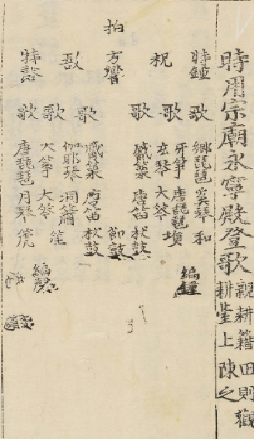

< 『악학궤범』 시용종묘영녕전등가, 〈축〉 ©국립국악원 >

< 『기사진표리진찬의궤』 헌가도, 〈축〉 ©국립국악원 >

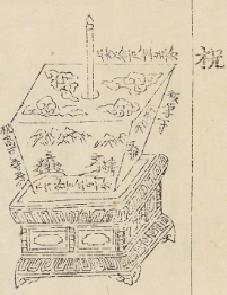

○ 구조와 형태 울림통ㆍ채ㆍ받침대로 구성된다. 울림통은 밑면이 좁고 윗면이 넓은 역사각 뿔대 형태의 나무상자이다. 울림통의 규격은 대략 윗변 46.5cm, 아랫변 39cm, 각(脚) 30.9cm 정도 된다. 겉면은 청록색 계열로 칠하고, 산수(山水)ㆍ풀과 나무[草木]ㆍ구름 등을 그려 넣으며, 위 면 한가운데에 지름이 9cm 정도 되는 동그란 구멍을 뚫는다. 한편 조선 초기에는 옆면에 구멍이 뚫린 형태의 축도 있었다. 채는 붉은 칠을 하여 사용하며, 규격은 길이 약 60cm, 지름 5-6cm 가량 된다. 야구방망이처럼 생긴 채를 울림통 위 면에 뚫린 구멍 속에 넣어 놓고 사용한다. 한편 『악학궤범』에는 일자형이 아닌 ‘⊥’ 모양의 채가 보인다. 받침대는 『악학궤범』에 제례용과 연향용으로 두 가지 종류가 보인다. 제례용 받침대는 사각형의 상자 모양이며, 연향용은 높이가 있는 상(床) 모양이다. 오늘날에는 제례용으로 사용했던 형태의 받침대가 전승되고 있으며, 너비와 길이가 각 45cm, 높이가 36cm 정도이다.

< 『악학궤범』, 〈축〉 ©국립국악원 >

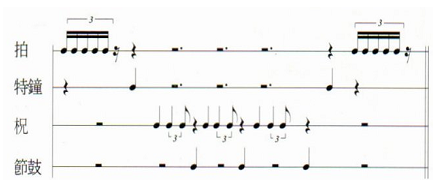

○ 연주 방법과 기법 조선 시대에 ‘⊥’ 모양의 채를 사용했을 때는 밑바닥을 한 번 친 후 좌우로 치는 방법으로 하였다. 그러나 일자형의 채를 쓰는 오늘날에는 연주자가 축의 중심에 서서 울림통에 꽂힌 채의 윗부분을 손으로 잡고 수직으로 밑바닥을 향해 ‘쿵쿵쿵’ 내려치는 방식으로 연주한다. 박ㆍ특종ㆍ절고 등 합주의 시작을 알리는[樂作] 기능을 하는 다른 타악기들과 조화를 이루며 질서 있게 진행한다. 문묘제례악에서 연주 시작 신호음을 제시하는 타악기들의 순서(박 → 특종 → 축+절고 → 특종 → 박)를 악보로 제시하면 다음과 같다.

< 연주 방법과 기법, 〈축〉 ©국립국악원 >

○ 연주악곡 《종묘제례악》ㆍ《사직제례악》ㆍ《문묘제례악》 ○ 제작 및 관리방법 울림통은 소나무로 만들고, 받침대는 피나무[椵木]로 제작한다. 규격에 맞게 나무를 가공하여 형체를 갖춘 후 색을 칠하고 그림을 그려 넣는다.

-

의의 및 가치

어는 고려시대부터 현재까지 전승되고 있을 뿐 아니라 음악 현장에서 사용되고 있다는 점에서 역사적인 의의를 지닌다. 연주법이나 음향은 단순하나 궁중음악을 합주할 때 연주의 시작을 알리는 역할을 담당한다는 측면에서 일종의 지휘자 같은 위상과 의미가 있다. -

고문헌

『고려사』「악지」 『고종임인진연의궤』 『기사진표리진찬의궤』 『사직서의궤』 『순조기축진찬의궤』 『악학궤범』 『이왕가악기』 『조선아악기사진첩 건』 『종묘의궤』 -

참고문헌

『한국의 악기 2』, 국립국악원, 2016. 송혜진 글ㆍ강운구 사진, 『한국악기』, 열화당, 2001. 이정희, 『궁궐의 음악문화』, 민속원, 2021. -

집필자

이정희(李丁希)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.