-

다른 이름

검무 -

정의

조선후기에 궁중의 향악정재로 재창작된 여령(女伶) <검무>의 한 유형. -

요약

<검기무>는 조선 후기 궁밖에서 유행하던 <검무>가 궁중에 유입되어 1795년(정조 19) 처음 연행되고, 1829년(순조 29)에 궁중 정재로 정비된 춤이다. 4인 또는 8인의 여성 무용수(여령)가 전복(戰服)과 전립(戰笠)을 갖추고 칼(검기)을 들고 대무(對舞) 형식으로 춘다. 효명세자는 이 춤에 '홍문연(鴻門宴) 고사'를 유래로 부여하여 '충(忠)'과 '상무(尙武)정신'을 주제로 삼았다. -

유래

<검기무>의 유래는 춤의 궁중으로 유입된 계기와 그 명칭의 연원을 구분하여 살필 수 있다. 향악정재 <검기무>의 유래는 1795년(정조 19) 정조가 어머니 혜경궁 홍씨의 회갑연을 위해 수원 화성에서 연 진찬(進饌)에서, 의녀(醫女) 춘운(春雲)과 침선비(針線婢) 운선(雲仙)이 춘 검무이다. 이후 1829년(순조 29), 순조의 40세 생일 잔치에서 효명세자가 이 춤을 공식 궁중 정재로 정비하면서 <검무> 대신 <검기무(劍器舞)>라는 새로운 이름을 부여하는데, 이때 검기무로 명명한 것은 당나라 시인 두보(杜甫)의 <공손대랑무검기가(公孫大娘舞劍器歌)>에서 차용되었을 것으로 보인다. 또한 『(기축)진찬의궤』에 따르면 고전을 응용한 춤 명칭 변경 뿐만 아니라 춤의 소재가 중국 '홍문연(鴻門宴) 고사'에서 유래한 것으로 기록했다. 이는 1828년 창작된 무동 춤 <공막무(公莫舞)>와 동일한 유래를 공유하는 것으로, 두 춤에 '신하의 충성심(忠)'이라는 주제를 부여하기 위한 의도였다고 해석된다.

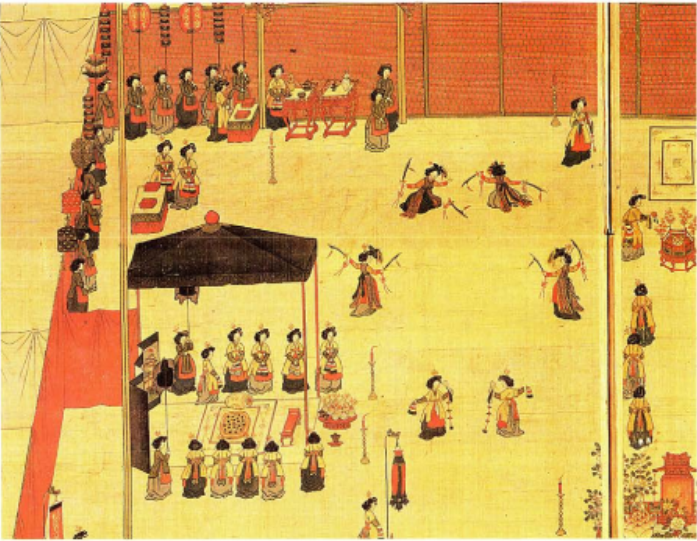

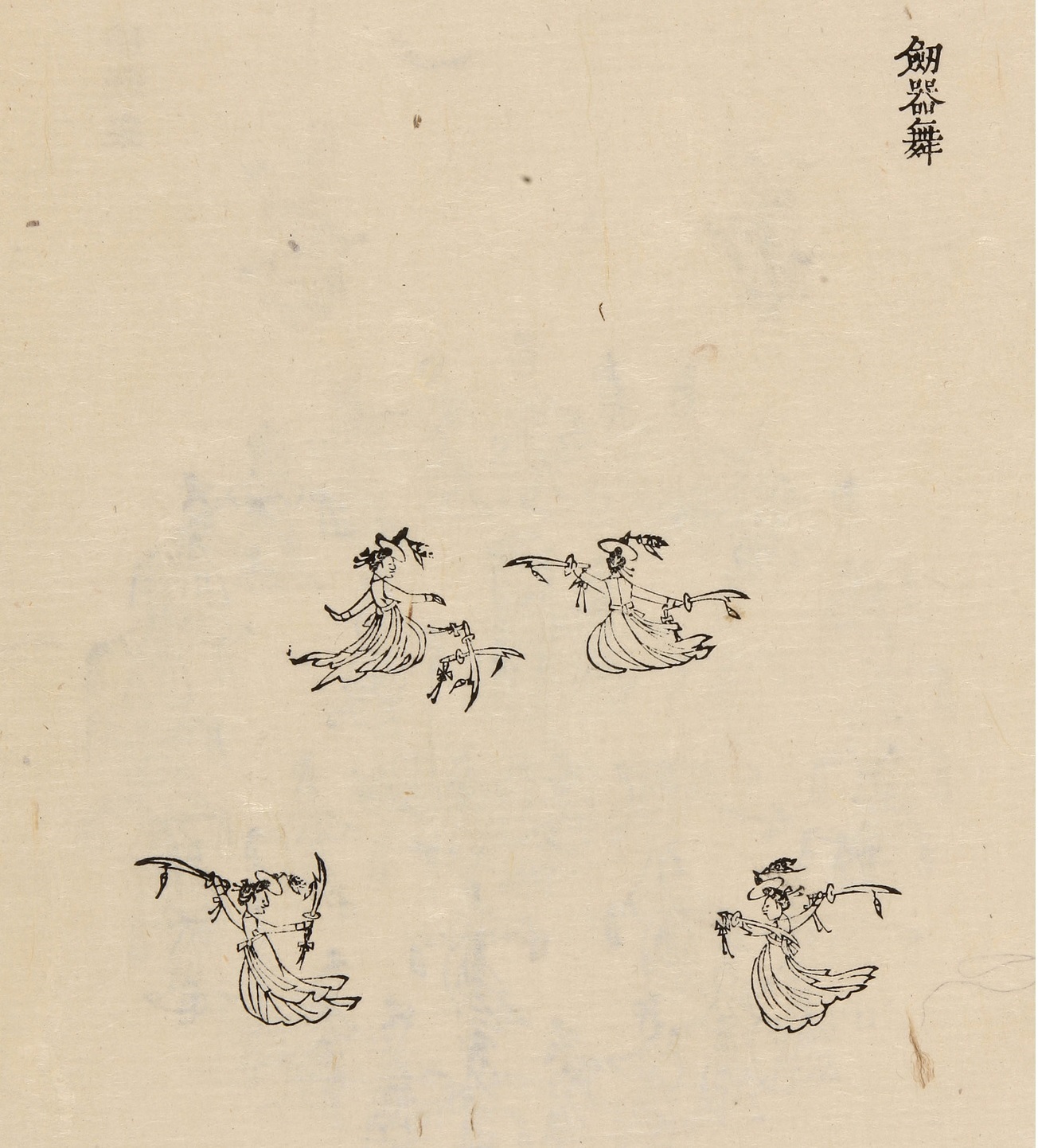

<정조 (을묘) 진찬에서 검무(1795): 궁중에서 검무가 처음 추어졌을 때의 모습이다. 2인이 추었으며, 검기의 날이 양날이다. ©서울대학교 규장각> -

내용 및 구성

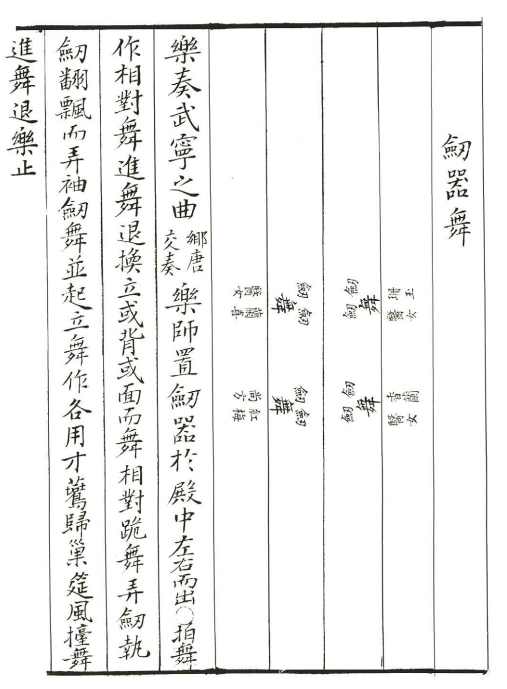

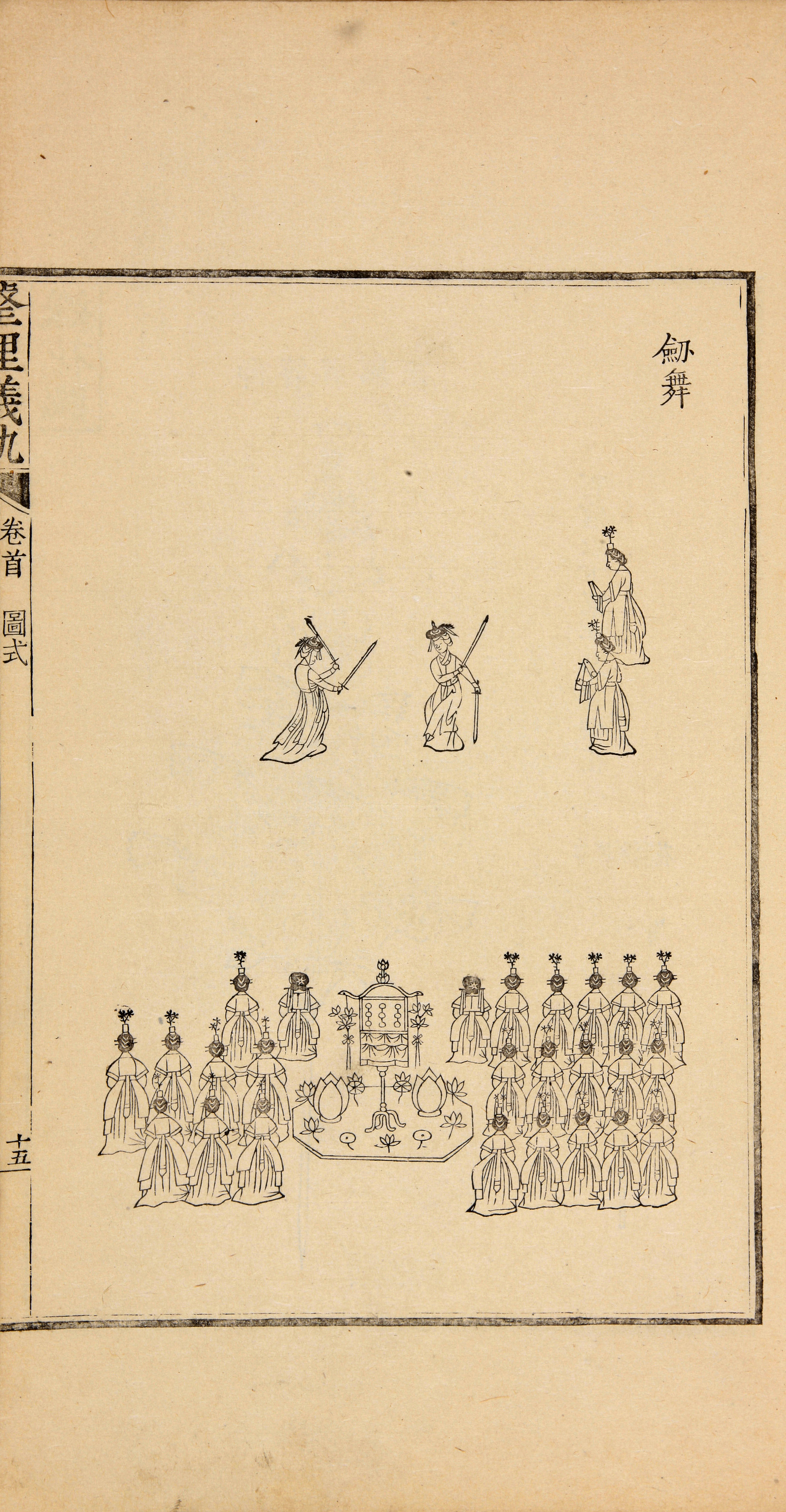

〇 구성과 동작 <검기무>는 창사(唱詞) 없이 춤으로만 구성되며, 신하의 충성심과 상무(尙武) 정신을 표현한다. <검기무>은 4인 또는 8인의 여성 무용수(여령)가 전립(戰笠)과 전복(戰服)을 갖추고, 두 대로 나뉘어 마주 보고 춤을 춘다. 『(계사)정재무도홀기』에 따르면, 악사가 먼저 검기(劍器)를 무대 중앙에 놓으면 무용수들이 등장하여 춤을 시작한다. 춤은 앞으로 나아가고 물러나거나(진퇴), 서로 마주 보거나 등지는(대무/배무) 동작으로 이루어진다. 이윽고 꿇어앉아 칼을 잡을 듯 망설이는 '농검(弄劍)' 동작을 한 뒤, 칼을 잡고 일어나 '연귀소(燕歸巢)'(제비처럼 빠르게 움직이는 동작)와 '연풍대(筵風擡)'(빙글빙글 도는 동작) 등 역동적인 춤사위로 절정을 이룬다. 이같은 춤의 구성과 전개는 민간 <검무>와 춤의 구성은 거의 동일하나, 무동이 추는 검무인 <공막무>와 달리 춤 시작 전에 미리 칼을 배치하는 점, 그리고 4인/8인으로 인원을 확장한 점이 궁중 정재로서의 특징이다.

<『(계사)정재무도홀기』 ©국립국악원 한국음악학자료총서 제4집>

<검기무의 진행에 따른 여러 동작들이 한 그림에 그려져 있다.©서울대학교 규장각>

<연풍대: 연풍대 동작이 다양하다 ©국립국악원>

〇 반주 음악 <검기무>의 반주 악곡명은 <무령지곡(武寧之曲)>이라는 아명이 사용되었다. 이는 '무(武)로써 나라를 평안(寧)하게 한다'는 뜻을 담고 있다. 실제 연주곡은 <향당교주(鄉唐交奏)> 또는 <원무곡(原舞曲)>('원래의 춤 반주곡'이라는 뜻)으로 표기되었으며, 현재 국립국악원의 재현 공연에서는 <타령>-<자진타령> 장단에 맞춰 춘다.

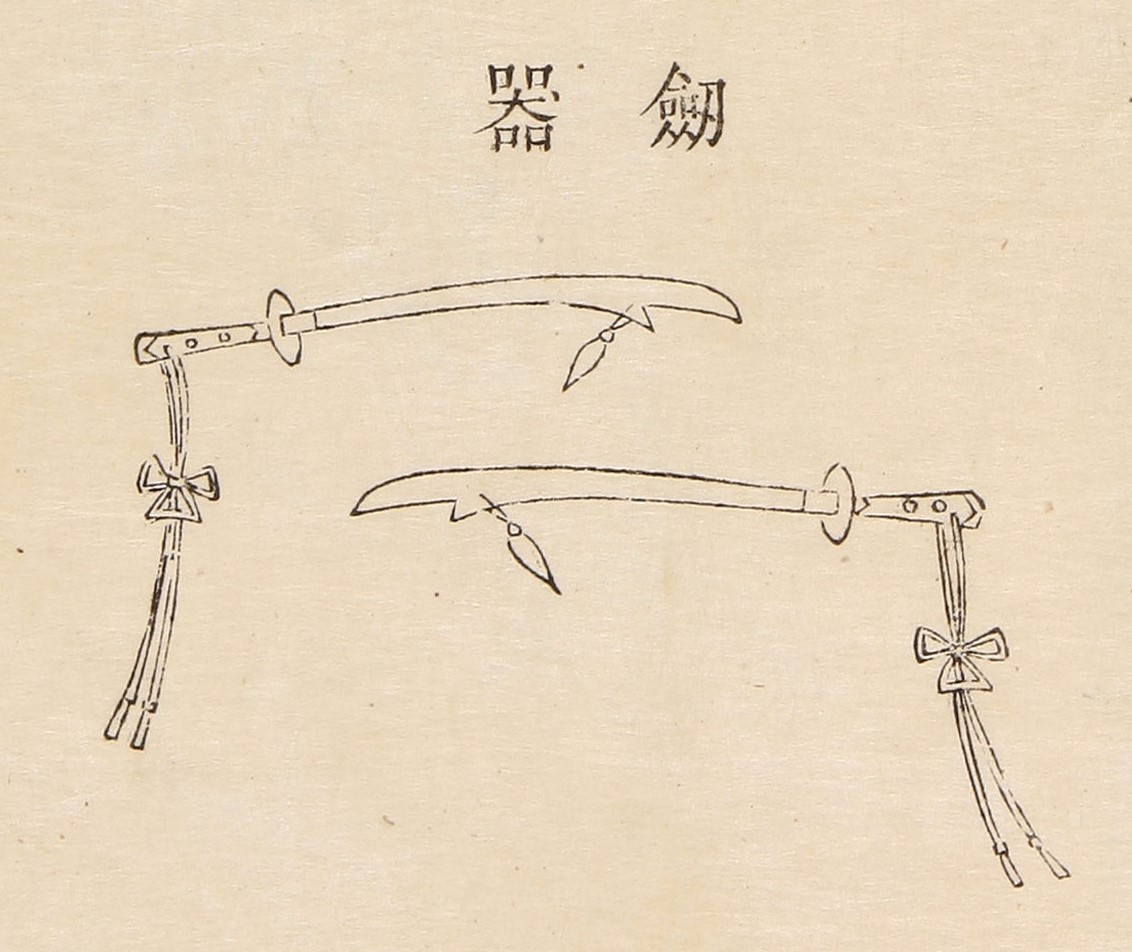

〇 복식, 의물, 무구 복식은 붉은 치마(홍초상), 금향협수(좁은 소매 웃옷), 아청갑사 쾌자, 남색 전대, 전립(戰笠), 초록혜(가죽신) 등 무인(武人)의 복색을 갖춘다. 무구인 검기는 1795년 <검무>라는 명칭으로 연행될 때는 직선형 양날의 장검(長劍)이었고, 1829년 <검기무>로 정비되며 한쪽 날이 선 도(刀) 형태로 바뀌었다. 또한 칼등에 돌기를 만들어 유소(流蘇, 장식 술)를 매달아 화려함을 더했다.

<검기무의 검기: 궁중 검기무의 검기(劍器)는 무구로 변하면서 모양과 장식이 변하였다. ©서울대학교 규장각>

〇 용도 및 향유 <검기무>는 왕실의 '자강(自强)'과 신하의 '충성(忠)'이라는 주제를 담아, 주로 궁중 연향의 후반부, 특히 대한제국기에는 마지막 순서에 공연되었다. 이 춤은 춤춘 여령에게 가장 많은 포상이 내릴 만큼 연향에서 비중이 매우 높았다. 또한 1857년(철종 8) 때 호조정랑으로서 순조비 순원황후의 칠순 진찬연에서 진찬례를 맡았던 옥수(玉垂) 조명호(趙命鎬)의 <정재십영(呈才什詠)> 중 ‘검기무’ 시는 이 춤의 이중적 의미를 명확히 보여준다.

누금정자천모홍 (鏤金頂子擅毛紅) / 금박 정자에 전립 깃털 붉어라

협수쌍쌍련대풍 (夾袖雙雙練帶風) / 좁은 소매 쌍쌍이 비단 띠에서 바람이 이네

야해공손휘완묘 (也解公孫揮腕妙) / 또한 알겠네, 공손씨의 요묘한 휘완무는

원귀신무화도중 (元歸神武化圖中) / 본래 신무황제의 교화에 힘입은 것임을.

이처럼 <검기무>가 '공손씨(公孫氏)'의 고사에 비견된 것은, 이 춤이 '홍문연 고사'라는 공식적인 명분(名分) 외에도, 당나라 두보(杜甫)의 <공손대랑무검기가(公孫大娘舞劍器歌)>라는 고전(古典)을 통해 문학적·예술적으로도 깊이 있게 향유되었음을 보여주는 중요한 사례이다.

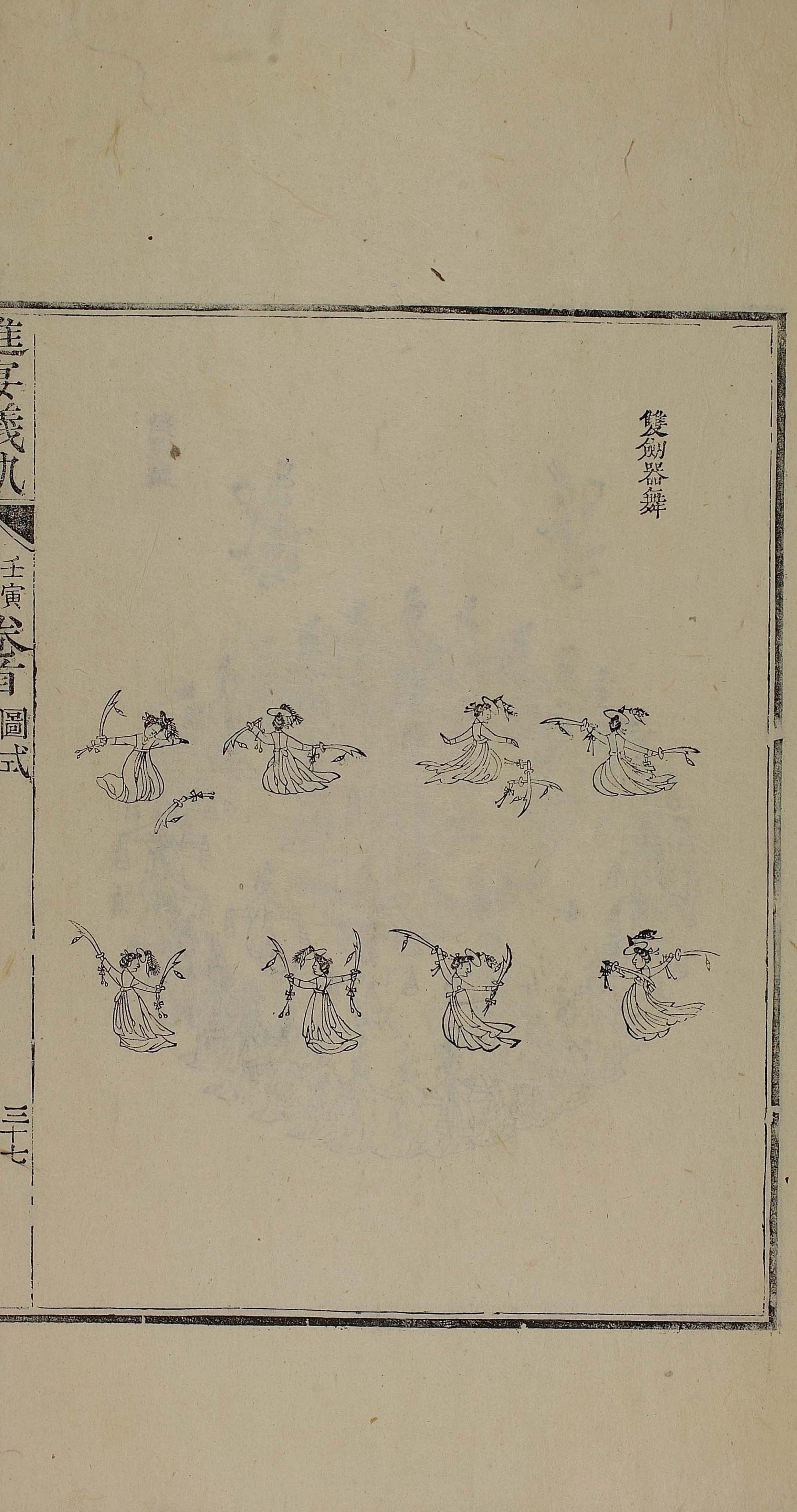

〇 역사적 변천 1829년(순조 29) 공식 정재로 정립된 이후, 1848년(헌종 14), 1887년(고종 24), 1892년(고종 29) 등 조선 후기의 모든 연향에서 연행되었다. 대한제국 시기인 1901년(광무 5), 1902년(광무 6)에도 여러 차례 추어졌으며, 특히 1902년 4월 진연에서는 4인무를 두 쌍으로 구성한 8인 <쌍검기무(雙劍器舞)>로 확장되어 국권(國權)을 강조하는 의미로도 사용되었다.

<헌종 (무신) 진찬에서 검기무 (1848): 의궤 외에 병풍에도 검기무가 그려졌다. 4인의 동작이 다르다. ©국립국악원>

<1902년(광무6)의 쌍검기무: 대한제국이 되며 국권을 강조하기 위해 쌍검기무가 추어졌다. ©서울대학교 규장각> -

의의 및 가치

<검기무>는 왕조의 번영과 만수무강을 기원하는 다른 궁중 정재들과 달리, '왕실에 대한 충성(忠)'과 '왕조의 자강(自强)'이라는 독특한 주제를 담고 있다. 이러한 주제는 효명세자가 이 춤의 공식적인 유래를 <황창랑무>가 아닌 '홍문연(鴻門宴) 고사'로 정립함으로써 확립되었다. <검기무>가 주로 연향의 후반부나 대한제국 시기에는 마지막 순서에 공연되었고, 춤을 춘 여령(女伶)에게 가장 많은 포상이 내린 것은 이 춤이 궁중에서 매우 높은 비중으로 다루어졌음을 보여준다. 궁극적으로 <검기무>는 '궁밖'의 <검무>가 궁중에 유입되어, 두보(杜甫)의 시에서 차용한 '검기무(劍器舞)'라는 고전적 명칭과 '홍문연'이라는 공식적 명분(名分)을 부여받으며, 궁중 예술로 성공적으로 '재창작'된 과정을 보여준다는 점에서 그 의의가 크다. -

고문헌

조명호. 『옥수집』 『을묘정리의궤』 『(기축)진찬의궤』 -

참고문헌

수원시 편, 『서울대학교규장각본 원행을묘정리의궤: 역주』, 수원시, 1996. 이의강 역, 『국역 순조무자진작의궤』, 보고사, 2006. 이흥구ㆍ손경순 역, 『조선궁중무용』, 열화당, 2000. 김용태, 「玉垂 趙冕鎬 漢詩 硏究」, 성균관대학교 박사학위논문, 2004. 조경아, 「조선후기 궁중 검무의 기록 검토」, 『검무 연구』, 보고사, 2020. -

집필자

김영희(金伶姬),송혜진(宋惠眞)

-

검색태그