-

정의

1. 사자의 탈을 쓰고 사자의 동작을 흉내 내며 추는 전통 춤.

2. 1887년부터 대한 제국 시기까지 궁중에서 청사자 황사자 탈을 쓰고 추던 춤. -

요약

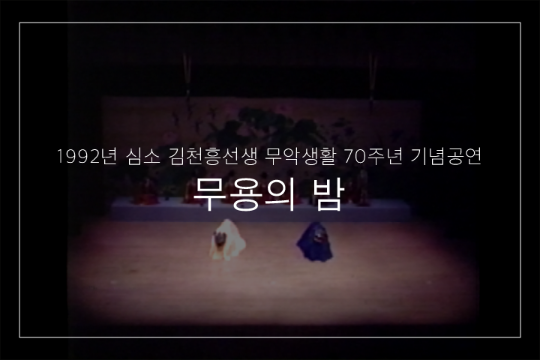

궁중 정재로서 <사자무>는 평안남도 성천 지방의 민속 사자춤이 1887년(고종 24) 궁중 연향에 유입되어 대한 제국 시기까지 연행된 춤이다. 청사자(靑獅子)와 황사자(黃獅子) 탈을 쓰고 4인이 춤추는데, 궁중 무용수인 여령(女伶)이나 무동(舞童)이 아닌 민간 재인(才人)들이 직접 연행한 것이 가장 큰 특징이다. 사자의 동작을 흉내 내며 땅을 두드리고 이빨을 부딪히는 등 역동적인 춤사위를 선보이며, 역귀(疫鬼)를 쫓는 구나(驅儺)의 의미도 지니고 있다. 대한 제국기까지 수차례 궁중에서 연행된 사실이 확인되나 일제 강점기를 거쳐 현대에 이르는 동안 전승이 단절되었다. 1992년에 ‘심소 김천흥 선생 무악 생활 70주년 기념 공연’에서 궁중 무의 형태로 선보였다.

-

유래

사자춤(사자무)은 사자의 형상을 한 탈을 쓰고 사자의 동작을 모방하며 추는 전통 춤으로, 벽사진경(사악한 기운을 물리침)과 복을 기원하는 의미를 담고 있다는 점에서 그 유래는 고대로 거슬러 올라간다. 가야의 가실왕이 악성(樂聖) 우륵에게 명하여 지은 열두 곡 가운데 여덟 번째 곡인 사자기(獅子伎)와 최치원이 지은 『향악잡영(鄕樂雜詠)』 중 <산예(狻猊)>는 사자춤의 존재와 성격을 알려 주는 중요한 전거다. 또한, 고려 시대의 나례(儺禮)에서 연행된 사자춤 기록 및 김홍도의 「평안감사향연도」와 『화성성역의궤』의 「낙성연도」에 반영된 사자춤 연행 전통, 여러 지역의 민속 탈놀이에 사자춤 계통의 연희가 포함된 예를 통해 사자춤의 유래와 전승을 살필 수 있다. 한편, 궁중춤 사자무의 직접적인 유래는 평안남도 성천 지방의 잡극 형태의 사자춤이다. 이 춤은 고종 24년(1887년, 정해년) 신정왕후의 팔순을 축하하는 진찬(進饌)에서 처음으로 궁중 정재로 연행되었다. 이는 1796년 수원 화성 낙성연에서 사자춤이 추어진 이후, 궁중에서 정식으로 채택된 사례로 볼 수 있다.

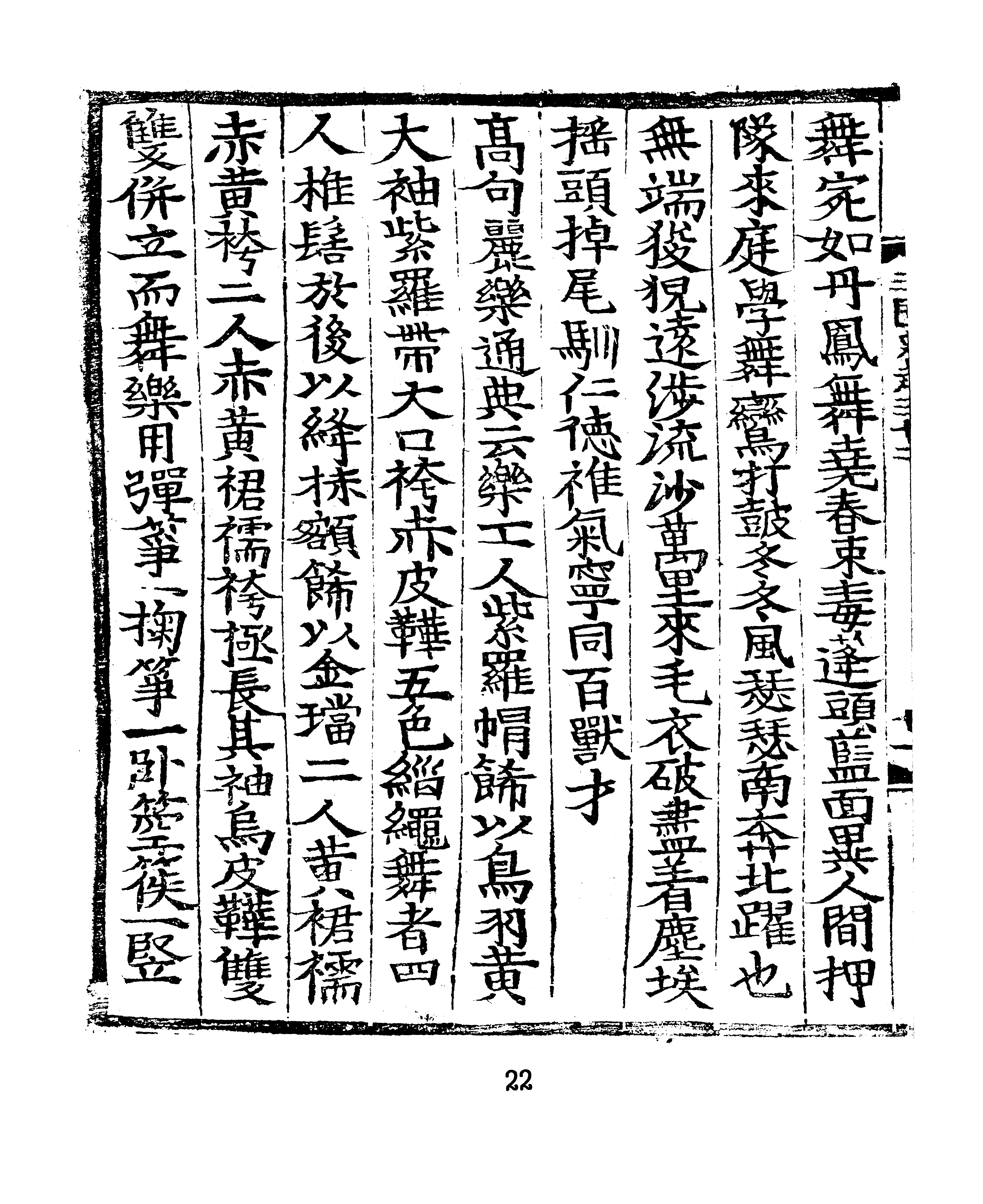

「향악잡영」중 산예(狻猊): 산예(狻猊) 遠涉流沙萬里來 (원섭유사만리래) 사막을 멀리 걸어 만리 길을 왔구나 毛衣破盡着塵埃 (모의파진착진애) 털가죽 옷은 다 해지고 먼지만 부옇게 덮였네 搖頭掉尾馴仁德 (요두도미순인덕) 머리를 흔들고 꼬리를 치는 모습에는 인덕이 배어 있어 雄氣寧同百獸才 (웅기녕동백수재) 힘찬 기운이 같은 것 백 가지 짐승의 재주 중에 또 있을까©국립중앙도서관 -

내용 및 구성

〇 구성과 내용

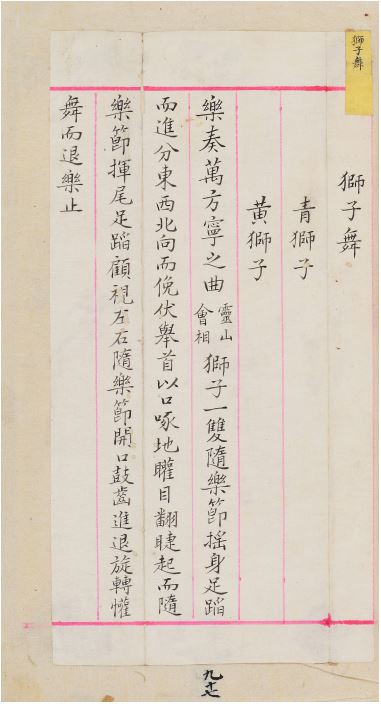

궁중 춤 <사자무>는 액을 쫓는 구나(驅儺)적 의미를 담고 있다. 이 춤은 청사자와 황사자의 탈 속에 각각 2인이 들어가는데, 머리 쪽이 앞사자, 꼬리 쪽이 뒷사자 역을 맡는다. 대개 4인이 출연했으나, 1892년 임진 진찬에서 재인 6인이 포상을 받은 것으로 보아 사자 한 마리에 3인이 사자탈을 쓰고 춤추는 사자무를 추었을 가능성도 있다. 궁중에서 사자무를 출 때에 여령이나 무동이 추지 않고 재인(才人)들을 불러들여 추게 했다. 춤의 전개는 국립국악원 소장 『(계사)정재무도홀기』에서 볼 수 있다.『정재무도 홀기』의 사자무: 홀기에 사자무의 진행이 기록되었다. ©국립국악원 樂奏萬方寜之曲 靈山會上(악주만방녕지곡 영산회상)

만방령지곡을 영산회상으로 연주하면

獅子一雙隨樂節搖身足蹈(사자일쌍수악절요신족도)

사자 한쌍이 악절에 따라 몸을 흔들며 걸어 나온다.

而進分東西北向而俛伏(이진분동서북향이면복)

나아가 동쪽과 서쪽에 나누어 서고 북향해서 엎드린다.

擧首以口啄地(거수이구탁지)

머리를 들어 입으로 땅을 두드린다.

矔目翻捷起(관목번첩기)

눈을 부릅떴다가 번드쳐 일어난다.

而隨樂節揮尾足蹈(이수악절휘미족도)

악절에 따라 꼬리를 흔들며 걷고,

顧視左右(고시좌우)

좌우를 두리번거리며 본다.

隨樂節開口鼓齒(수악절개구고치)

악절에 따라 입을 벌려 이빨을 딱딱 치고

進退旋轉懽舞(진퇴선전환무)

앞뒤로 크게 돌면서 즐겁게 춤춘다.

而退樂止(이퇴악지)

퇴장하면 악이 멈춘다.청사자와 황사자 한 쌍이 장단에 맞춰 몸을 흔들며 등장하면, 동쪽과 서쪽에 나누어 섰다가 연향의 주인공을 향하여 북향해서 엎드린다. 곧 머리를 들어 춤추며 입으로 땅을 두드리다가, 눈을 부릅떴다가 날듯이 일어난다. 장단에 따라 꼬리를 좌우로 흔들며 걷거나, 사자탈 얼굴을 좌우로 움직여 두리번거리듯이 춤춘다. 또 장단에 따라 입을 벌려 이빨을 딱딱 치기도 한다. 앞으로 나아갔다 뒤로 갔다 하며 무대를 크게 돌면서 즐겁게 춤추다가 퇴장하면 악이 멈춘다. 이 춤 중에서 요신족도(搖身足蹈), 탁지(啄地), 관목(矔目), 휘미(揮尾), 개구고치(開口鼓齒)는 사자의 동작들을 흉내 내는 춤 동작이다.

<사자무: 민속춤에도 조예가 있었던 김천흥이 민속의 사자춤을 참고하여 구성하였다. 당시 제자였던 허순선·하루미·박숙자·이순임이 사자춤을 추었다. ©국립국악원> 〇 반주 음악

악곡명은 〈만방령지곡(萬方寜之曲)〉이고, 실제 음악은 〈영산회상(靈山會相)〉을 연주한다.〇 복식ㆍ의물ㆍ무구

청사자 탈과 황사자 탈을 각각 2인이 뒤집어쓴다.〇 역사적 변천 및 전승

청사자(靑獅子)와 황사자(黃獅子)가 등장하는 사자무는 정해진찬(1887), 임진진찬(1892), 신축5월진찬(1901), 신축7월진연(1901), 임인4월진연(1902), 임인11월진연(1902)에서도 연희되었다. 1887년 연향에 이양석(李良錫), 1892년에 강지홍(康之弘)이, 1901년과 1902년 연향에 최복동(崔福東) 등이 참가했는데, 이들은 모두 재인이었다. 그리고 고종 『(신축)진연의궤』(1901) 권3 상전(賞典)에 ‘사자무 재인(獅子舞才人) 최복동 등 4명에게 무명 2필씩 지급한다(獅子舞才人 崔福東等四名 各木二疋.)’는 내용이 남아 있다. 근대 이후에는 사자무가 연행되지 않다가 1992년에 ‘심소 김천흥 선생 무악 생활 70주년 기념 공연’에서 궁중무의 형태로 무대에 올랐다. -

의의 및 가치

<사자무>는 <선유락>, <검무>, <관동무> 등과 함께 조선 후기 민간의 연희가 궁중 연향으로 유입된 대표적인 사례이다. 이 춤이 궁중에서 채택된 이유는 벽사(辟邪)의 의미와 더불어, 커다란 사자탈을 쓰고 추는 역동적인 춤사위가 연향의 볼거리로서 큰 인기를 끌었기 때문으로 보인다. 특히, 궁중 정재임에도 무동이나 여령이 아닌 민간의 재인(才人)들이 직접 연행했다는 점, 그리고 『정재무도홀기』에 춤의 절차가 다른 정재처럼 상세히 기록되지 않았다는 점은, 이 춤이 민간에서 연행되던 원형(原型)과 거의 동일한 형태로 궁중에서 추어졌음을 시사한다.

-

고문헌

『(계사)정재무도홀기(呈才舞圖笏記)』

『사자무항장무무도홀기(獅子舞項莊舞舞圖笏記)』

『신축진연의궤(辛丑進宴儀軌)』 권3

『임인진연의궤(壬寅進宴儀軌)』 권3

『임진진찬의궤(壬辰進饌儀軌)』 권3

『정해진찬의궤(丁亥進饌儀軌)』 권3 -

참고문헌

김용국, 「사자(獅子)놀이 소고(小考)1 - 정재 사자무로의 정착과정」, 『민족무용』 13, 한국예술종합학교 세계민족무용연구소, 2009.

조경아, 「조선 후기 의궤를 통해 본 정재 연구」, 한국학중앙연구원 박사논문, 2009. -

집필자

김영희(金伶姬)

-

검색태그