-

다른 이름

칼춤, 금무, 도무(釖舞) -

정의

1) 무용수가 칼을 들고 추는 전통 춤의 총칭. 2) 여성 무용수가 양손에 칼을 들고 추는 조선후기 교방(敎坊) 전승 춤. -

요약

조선 후기 지방의 교방(敎坊)에서 주로 연행된 <검무(劍舞)>는 여성 무용수가 양손에 칼을 들고 추는 춤이다. 2인, 4인, 8인 등의 대무(對舞) 형식으로, 치마저고리에 전복(戰服)과 전립(戰笠)을 갖추고, 춤의 초입에는 칼을 들지 않고 한삼춤을 추다가 중간에 칼을 잡은 후 검술(劍術)과 춤을 결합하여 활발하게 추는 것이 특징이다. 호국(護國)과 상무(尙武) 정신을 배경으로 하며, <진주검무>, <통영검무> 등 지역별 특징을 가진 춤으로 전승되고 있다. -

유래

교방에서 기녀들이 추었던 <검무>는 경주 지역에서 전승되던 <황창랑무(黃昌郎舞)>에서 유래한 것으로 알려져 있으며, 조선 후기에 이르러 가면을 쓰지 않고 추게 되면서 황창랑의 인물 성격이 사라지고, 전문 예인인 기녀들의 춤으로 정착했다. 18세기 초에는 이미 전국적으로 널리 유행하였으며(김창업, 1712년 기록), 지방 감영 잔치의 핵심 종목이 된 것으로 보인다. -

내용 및 구성

〇 구성과 전개 <검무>는 신라 화랑 황창랑의 고사에서 비롯된 호국(護國) 정신과 무예를 숭상하는 상무(尙武) 정신을 배경으로 한다. 이는 정의감에서 우러나오는 기개(氣概)를 뜻하는 '협(俠)'이라는 미의식을 성취한 춤이다.

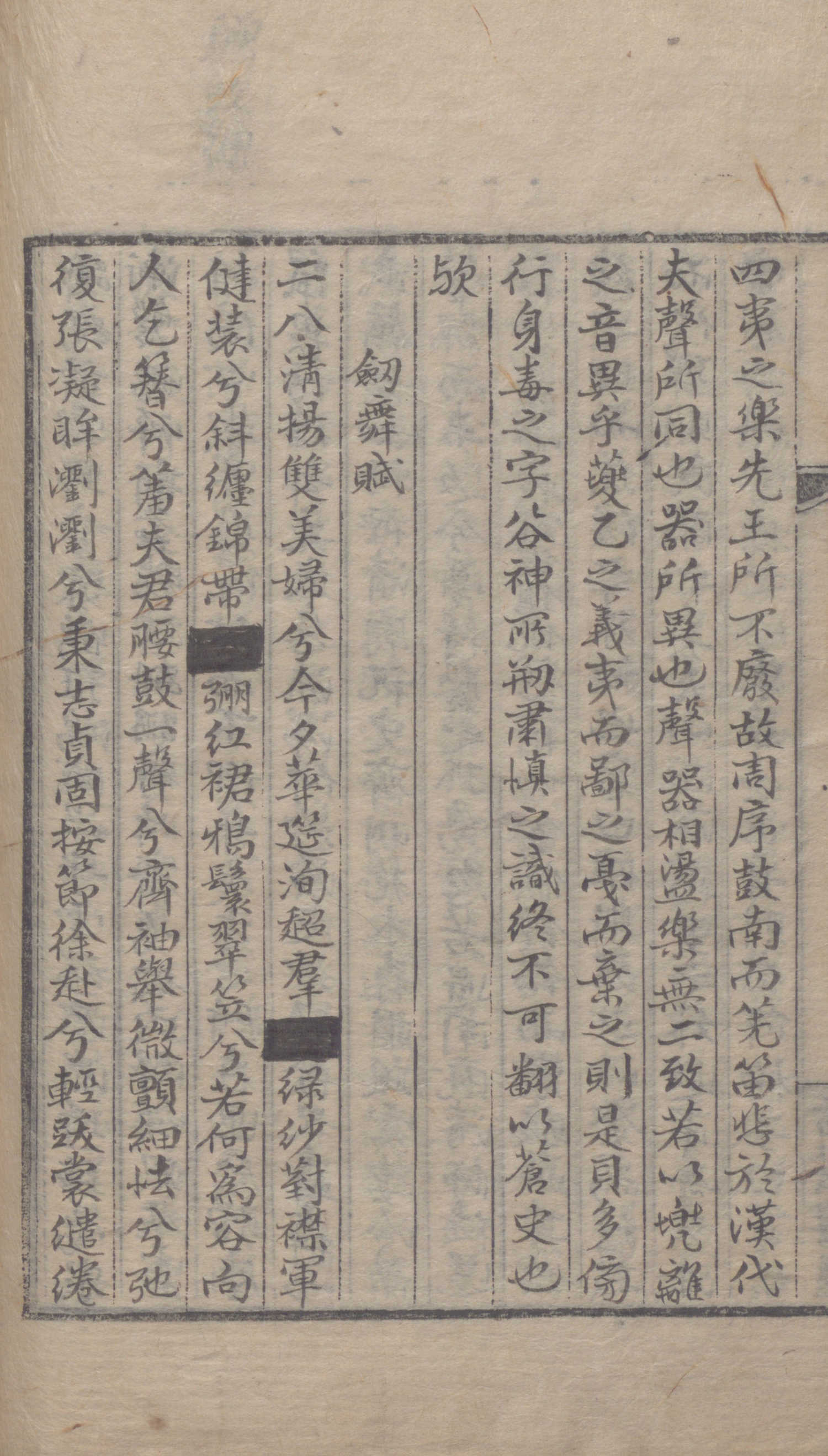

<유득공(柳得恭, 1748∼1807)의 <검무부(劒舞賦)>: 검무시라는 영역이 만들어질만큼 조선후기 문인들은 검무 감상을 다양하게 기록했다. ©국립중앙도서관>

춤의 구성은 도입-전개-절정-결말로 이루어진다. 도입부에서는 전립을 갖춘 무용수가 등장하여 좌중에 절을 하고 손춤(한삼춤이 아님)을 춘다. 이어 무용수는 바닥에 놓인 검을 마주하고, 검을 잡을지 갈등하는 듯한 '농검(弄劍)' 동작을 한 뒤, 쌍검을 잡은 무용수는 상대와 교전(交戰)하는 듯한 대무(對舞)를 펼치고 '연풍대(筵風臺)' 동작으로 분위기를 고조시킨다. 춤의 결말은 본래 칼을 던지는 동작[擲劒]으로 춤을 마무리하며 검기(劍氣)를 강조하였으나 일제강점기를 거치며 이 과정은 생략되고 춤 동작들이 순화되었다. 춤사위의 가장 큰 특징은 좌우 대열이 마주 보거나, 등을 맞대거나, 자리를 교차하며 추는 대무(對舞) 형식이다. 주요 춤사위로는 칼을 잡을 듯 어르는 '농검(弄劍)' , 검무에만 있는 동작인 '왁대' (손목을 마주 붙이고 펴는 동작) , 무대를 한 바퀴 도는 '연풍대(筵風臺)' , 그리고 칼이 돌아가며 소리를 내는 '칼돌리기' 등이 있다.

<통영검무 중 농검: 검무에서 칼을 잡을지 말지를 보여주는 과정이다. 칼을 잡은 후 힘차게 검무를 춘다. ©국립무형유산원>

<진주검무 중 왁대: 두 손바닥을 마주하고 순간적으로 곧게 피는 동작으로, 다른 전통춤에는 없는 동작이다. ©국립무형유산원>

<통영검무 중 칼돌리기: 칼돌리는 동작은 양 손을 바깥 쪽으로, 안쪽으로, 또는 빠르게 돌리기 등 다양하다. ©국립무형유산원>

○ 반주 음악 악기는 삼현육각 구성이며, 대풍류 음악이다. 장단은 타령-자진타령-타령-자진타령이 기본 구성이지만, 지역에 따라 도입과정에 염불-도드리장단이 첨가되기도 한다. 해주검무는 등장에서 만가락(자진모리)을 사용한다. 대개 지역 음악의 특색을 갖고 있다.

○ 복식ㆍ의물ㆍ무구 복식은 치마저고리에 전복(戰服)과 전립을 갖추면서 무인(武人)의 특성을 드러낸다. 쾌자를 입고 전대(戰帶, 가슴띠)를 매며, 병사들이 쓰는 벙거지인 전립(戰笠)을 쓴다. 조선후기에 검무 무용수 2인의 치마저고리 색깔이 각각 다른데, 신윤복이 그린 〈쌍검대무〉 의 왼쪽 기녀는 녹두색 저고리에 붉은 치마를 입었고, 오른쪽 기녀는 청녹색 저고리에 푸른 치마를 입었다. 〈평양감사환영도〉 중 연광정이나 선화당의 검무 모습에서도 두 무용수 복식의 색이 다르다.

<≪평양감사환영도≫<선화당향연> 중 검무: 조선 후기 평양감영의 민간 풍류에서 검무의 모습이다. ©피바디 에섹스 박물관>

이는 검무에서 대결을 하는 2인의 특성을 보여주기 위해 색깔을 대비시킨 것이다. 그러나 현행 검무의 복식은 지역별로 색깔에 차이가 있지만, 각 검무에서 모두 같은 색 치마저고리를 입는다. 전립은 지역마다 다르게 깃털이나 술을 달아 화려하게 장식한다.

<현행 전립: 현재 진주검무에서 사용하는 전립이다. ©김영희춤연구소>

<현행 검기: 현재 진주검무에서 사용하는 검기이다. ©김영희춤연구소>

〈검무〉의 무구를 검기(劍器) 또는 무검(舞劍)이라 한다. 검기는 검 손잡이와 칼 몸으로 구성되며, 한 손에 한 개씩 들고 춘다. 조선후기에 검기의 길이는 팔 길이였으나, 조선 말에 팔꿈치 길이로 짧아졌다. 검 손잡이 끝과 칼등에 나비 모양의 장식인 유소가 달리기도 했다. 일제강점기에 칼의 몸이 돌아가도록 손잡이와 칼 몸 사이가 개조되고 구름 모양의 쇠조각이 끼워졌으며, 칼은 더욱 좁고 짧아졌다.

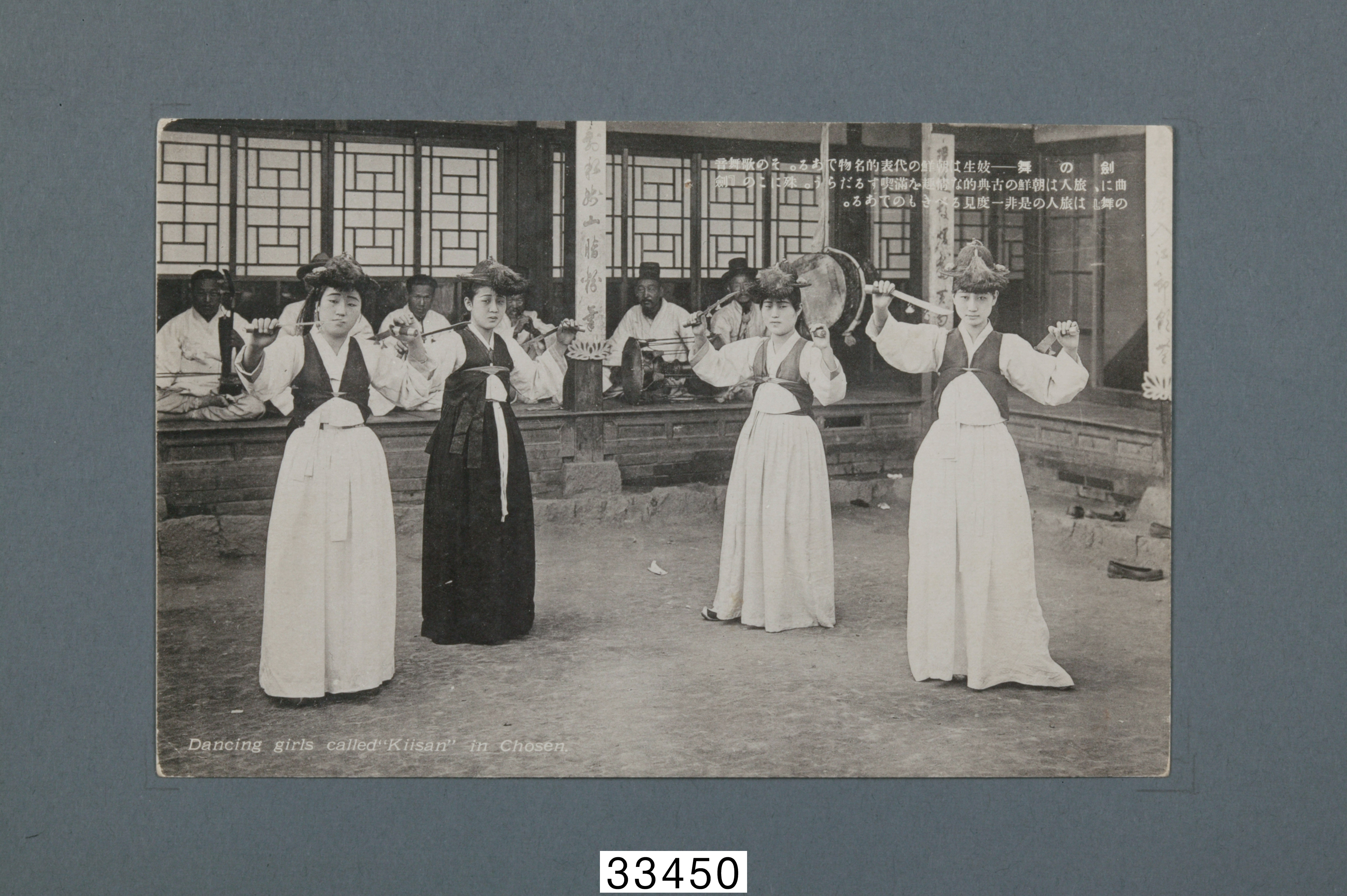

○ 역사적 변천 및 현황 민간의 교방에서 추어지던 검무가 1795년에 궁중연향에서 추어지게 되었다. 정조의 어머니 혜경궁 홍씨의 환갑을 축하하기 위해 수원 화성에서 열린 봉수당 진찬에서 〈검무〉가 처음으로 포함된 것이다. 이후 1829년부터 궁중에서 <검기무(劍器舞)>라는 명칭으로 추어졌다. 일제강점기에도 검무는 전국의 기생조합과 권번의 기생들이 반드시 추어야 할 종목이었다. 『매일신보』 「예단일백인」(1914) 연재 기사와 『조선미인보감』(1918)에서도 기생의 대표 종목이었으며, 〈검무〉 사진도 다량 촬영되었다.

<대정권번의 검무: 일제강점기 권번 기녀들이 춘 4인 검무이다. ©국립민속박물관> -

의의 및 가치

〈검무〉는 조선후기에 부국강병을 추구하고 상무정신이 고조되며, 풍류가 넉넉해지면서 널리 추어졌다. 검무는 역동적이고 갈등이 분명하면서 아름다운 춤이었다. 노랫말 없이 춤으로만 구성되었고, 지방 감영의 행사나 사신을 위로하는 자리에서 추어졌다. 이때 기녀의 검무에서 ‘별을 바다에 침몰시키는 검의 기운(劍氣星沉海)’(『이계집』 권4)을 느꼈다고 했다. 협(俠)의 미감을 보여준 기녀들의 검무가 깊은 인상을 남겼던 것이다. 그러나 일제강점기의 검무는 이러한 기운이 삭감되었다. 칼을 빠르게 돌리며 기교를 보여주지만, 검(劍)의 위용을 찾기 어려웠다. 권번 예인의 후예들이 20세기 후반에 지역에서 검무를 전승했으며, 기본 구조는 크게 변하지 않았다. 검무는 오랜 역사성과 함께 다른 전통춤에서 볼 수 없는 미감과 예술성을 보유한 춤으로서 의의가 있다. -

지정사항

진주검무 국가무형유산(1967) 통영검무 국가무형유산 승전무에 추가지정(1987) 경기검무 경기무형유산(2011) 평양검무 이북오도무형유산 평안남도(2001) -

참고문헌

김영희, 「검무 구조분석 시론」, 『검무 연구』, 보고사, 2020. 김영희 외, 『한국춤통사』, 보고사, 2014. 임수정, 『한국의 교방검무』, 민속원, 2011. 조혁상, 『조선후기 도검문학 연구』, 학자원, 2021. -

집필자

김영희(金伶姬)

-

검색태그

-

관련 동영상

더보기