-

다른 이름

중춤 -

정의

조선 후기 관아의 교방에서 기녀들이 중[승려(僧侶)]과 기녀 등 배역을 나누어 맡아 파계승을 풍자하는 희극 형식의 춤 -

요약

조선 시대에 발생한 승무는 소매 길이가 긴 장삼을 입고, 머리에는 고깔을 쓰고, 홍색 가사(袈裟)를 어깨에 두른 중[스님]의 모습을 모방한 춤이다. 두 명 또는 네 명의 기녀가 희극 형태로 추던 교방 춤이었으나, 1900년대 초부터 승무는 희극형태에서 탈피하여 궁중 연회와 광무대 등에서 공연되었다. 현재는 독무 형태로 전승된 춤 양식에 한정하여 승무라고 하고 있다. 그러나 경상남도 진주시에서는 『교방가요(敎坊歌謠)』(1872)의 승무를 진주권번 출신 기녀와 양산의 전통무용가 김덕명의 고증으로 재현하여 〈한량무〉라는 이름으로 1979년 경상남도무형문화재로 지정하였다. 2014년에는 강선영(姜善泳, 1925~2016)에 의해 조흥동(1941~ )과 고선아에게 전승된 극무용 형태의 〈한량무〉가 서울특별시무형문화재로 지정되었다. 한편, 지금의 승무는 일제강점기 단성사나 방중(房中)에서의 권번 기녀의 공연활동으로 이어졌고, 1938년 한성준(韓成俊, 1875~1941) 문하의 이선(李仙, 일명 이강선)이 독무로 추었던 바라무(鉢羅舞)를 한영숙(韓英淑, 1920~1989)의 승무로 재구성한 춤이다. 장삼춤과 법고가 결합된 승무는 1969년 국가무형문화재로 지정되었고, 오늘에 이르고 있다. -

유래

승무에 대한 유래 및 기원에 대해서는 1960년대에 학술적 규명 없이 다양한 가설로 분분했다. 대표적으로 ①불교 의식무용으로서의 유래설, ②민속무용으로서의 유래설(㉠황진이가 지족선사를 파계시키려고 춘 춤, ㉡상좌중의 스승 모방 춤, ㉢『구운몽』 소설에 기초한 성진(性眞)의 춤, ㉣파계승의 번뇌 극복을 위한 춤, ㉤가면극 노장춤 모방)이 있으나, 최근 승무에 대한 조선 시대 역사가 학술적으로 제시되고 있다.조선 후기 승무는 관아의 교방(敎坊) 기녀들이 잔치 때 공연한 춤의 하나였다. 승무는 승려의 복식을 차려입은 중이 본분을 벗어난 행위를 하는 것을 풍자한 춤이므로, 중춤이라고도 했다. 중춤이라는 명칭은 김인겸(金仁謙, 1707~1772)의 『일동장유가』(1763)에 처음 등장하며, 2인무였다. 1848년 이유준(李有駿, 1801~1867)이 의주 관아 진변헌(鎭邊軒)에서 관람한 승무는 네 명의 기녀가 춘 것으로 기록되어 있다. 정현석(鄭顯奭, 1817~1899)의 『교방가요(敎坊歌謠)』(1872)에도 승무가 수록되어 있는데, 다섯 명이 배역을 나누어 맡아 연행하는 희극 성격의 춤이었다. 이러한 승무가 현재는 한량무로 불리며, 한량의 배역에 초점을 맞춘 명칭으로 바뀌었다. 극형식의 한량무는 경상남도 무형문화재(1979)와 서울특별시 무형문화재(2014)로 등록되었다.

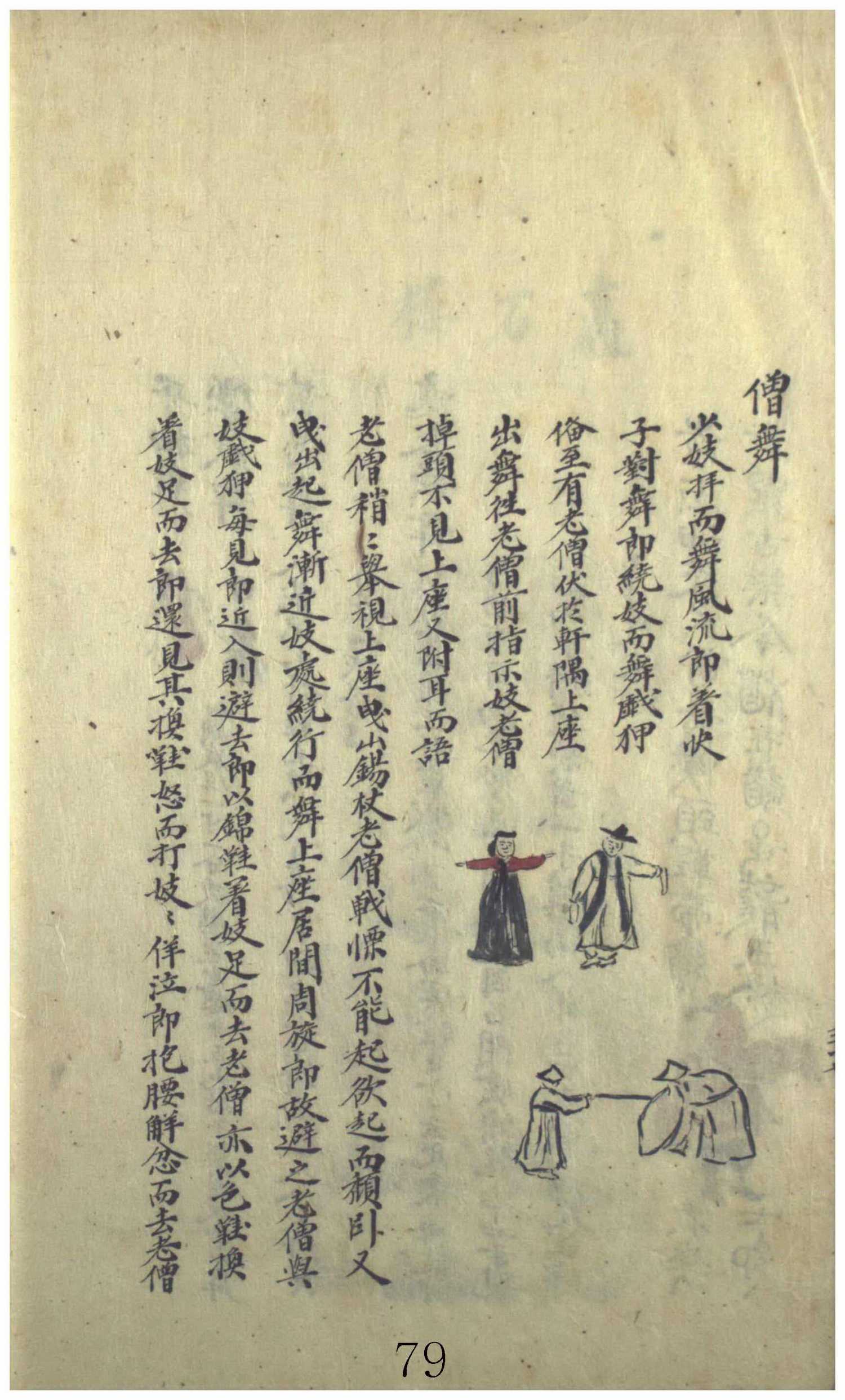

<『교방가요』(1872) 〈승무〉: 노승과 기녀와 별감 사이의 삼각관계를 춤으로 표현한 희극 무용이다. ©정현석, 성무경 역,『교방가요』>

조선시대 승무는 지방 교방을 중심으로 전승되다가 1906년과 1913년의 고종탄신 축하연에서는 기녀가 어전에서 공연하기도 하였다. 1920년대 권번 기녀에 의해 승무는 다양한 양식으로 발전했고, 1930년대에는 신무용(모던댄스) 분야에도 영향을 미쳐 무대 공연 형식의 새로운 예술춤이 되었다.

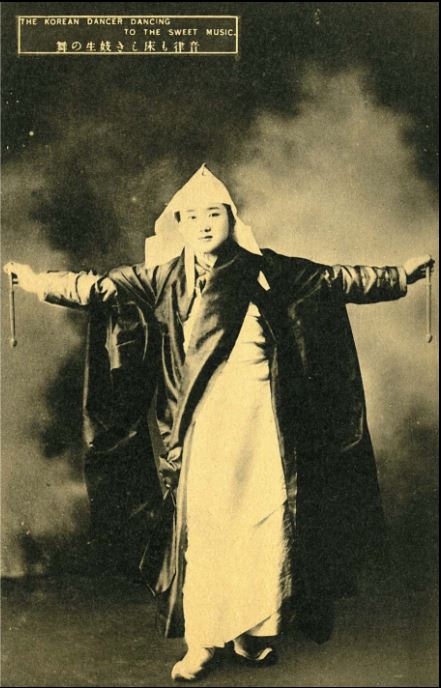

<1920년대 〈승무〉복 차림의 기생: 흑장삼에 흰고깔을 쓰고 홍색가사를 어깨에 두르고, 북채를 양손에 쥐고 〈승무〉를 추는 모습 ©한국음악학자료총서 41. 『근현대한국음악풍경』>

특히 1938년 ‘조선무용음악연구회’의 고전무용대회에서 한성준의 연출로 기녀 출신 이강선(李剛仙)이 부민관에서 공연한 승무[바라무]는 현대 승무의 전형이 되었다. 이 춤은 한성준의 손녀 한영숙(韓英淑, 1920~1989)과 제자 강선영(姜善泳, 1925~2016), 김천흥(金千興, 1909~2007) 등 여러 유명 무용가에게 전수되었고, 1969년 국가무형문화재로 지정되었다.

<1972년 한영숙 〈승무〉: 국가무형문화재로 지정 후 한영숙의 〈승무〉 기록 영상. 촬영장소: 경복궁, 악사: 박범훈(피리), 박동현(대금, 단소), 김영재(해금, 양금), 김인선(아쟁), 장덕화(장고) ©국립무형유산원> -

내용 및 구성

조선 시대의 승무(중춤)는 중의 복식과 행동, 서사가 중심이 되는 춤이다. 1848년 이유준이 관람한 승무는 네 명의 기녀가 두 명은 중으로, 두 명은 기녀 역할을 하였다. 당시 기록을 바탕으로 내용을 살펴보면, 동기 두 명이 무대에 등장하여 춤을 추고 있으면 장삼과 고깔, 가사를 착용하고 백팔염주와 석장(스님용 지팡이)을 짚은 승려의 모습을 한 기녀 두 명이 입장하여 염불을 창한다. 승려는 곱게 단장한 동기를 보고 마음을 빼앗기고, 동기들이 화를 냈다가 웃었다 하는 모습을 연출하며 중을 유혹하면 마침내 다 함께 어울려 춤을 춘다. 남녀 간에 서로 어울려 희롱하고 다양한 모습으로 맞춤[대무(對舞)]을 추었던 것으로 보인다. 1872년 『교방가요(敎坊歌謠)』에 기록된 승무에는 소기(少妓)와 풍류랑(風流郞, 한량), 노승(老僧)과 상좌(上座), 또 한명의 젊은 기녀의 총 다섯 명이 등장한다. 춤의 내용은 기-승-전-결의 서사가 있는 극 형태로 되어 있다. ① 기: 젊은 기생[소기]이 절을 하고 춤을 추면 풍류랑이 대무를 하고, 기생 주위를 돌며 춤추다가 친하게 희롱한다. 노승은 처마 귀퉁이에 엎드려 있다. 상좌가 나와서 춤추며 노승에게 다가가 기녀를 가리키자 노승은 머리를 흔들며 보지 않는다. 상좌가 다시 귓속말을 하면 노승이 점차 머리를 들어 기녀를 보고, 상좌가 노승을 억지로 끌고 나온다. ② 승: 노승이 차츰 기생 근처로 다가가 빙 돌아가며 춤추고, 상좌는 그 사이에서 주선을 한다. 풍류랑은 자리를 피한다. 노승과 기생이 친해져서 희롱하면서 주위를 살피다가 풍류랑이 돌아오면 노승이 피하며 떠난다. 풍류랑이 비단신을 기생의 발에 신겨주고 나가면 곧이어 노승이 색신을 가지고 돌아와 기생의 발에 신겨주고 떠난다. 풍류랑은 신발이 바뀐 것을 보고 노하여 기생을 때리고, 기생은 우는 연기를 한다. 풍류랑이 기생을 안으며 풀어주고 나간다. 그후 노승이 다시 돌아와서 기녀를 업고 희롱하다가 함께 나간다. 풍류랑이 취해서 비틀거리며 걸어 들어와 기생이 없는 것을 확인하고 다리를 뻗고 앉아서 운다. ③ 전: 기생이 중을 버리고 돌아와 풍류랑의 허리를 안고 운다. 풍류랑은 기생을 때리고 기생이 울자 풍류랑이 달래주려 하나 듣지 않고 계속 실갱이를 벌인다. 마침내 두 사람이 함께 춤을 춘다. 이때 다른 기생이 등장하여 풍류랑이 젊은 기생을 껴안으나, 기생이 질투하여 젊은 기생을 때리고, 다시 춤춘다. ④ 결: 두 기생이 먼저 절하고 나가면 풍류랑이 나가고, 마지막으로 노승과 상좌가 춤추기를 마친다. -

반주 음악

조선후기 교방에서 연행되던 승무의 반주음악은 기록에 남아있지 않아 알 수 없다. 다만, 1903년 러시아 인 바츨라프 세로셰프스키가 경험한 기생의 승무는 템포가 빨라 러시아 춤 <트레팍, trepak)에 비유될 정도로 활달하고 빠른 형식의 춤이었다고 한다. 현재 추어지는 승무의 반주 음악은 대체로 〈느린 염불〉로 시작하여 〈도드리〉‧〈타령〉‧〈굿거리〉의 순서로 점차 빠르게 진행된다. 북은 자진모리 장단과 당악 장단에 맞춰 다양하고 변화무쌍한 타법을 구사한다. -

복식ㆍ의물ㆍ무구

이유준이 관람한 승무에서 중의 겉모습은 머리로부터 백납과 가사를 착용하고 어깨에는 백팔염주를 걸치고 손에는 석장을 지녔다‘고 되어 있다. 백납은 흰색 납의(衲衣; 승려가 있는 옷)를 말하는데, ’영락없이 태백산 속에 사는 한 도승의 모습‘이라고 묘사하였고, 『교방가요』의 승무 그림에 묘사된 승려의 복식도 흰색인 점으로 볼 때 이 복식은 조선 후기 승려의 일반적인 복식이었을 것으로 추정된다. 가사의 색은 명시되지 않았으나, 고대본 『교방가요』 승무 화보에는 노승이 홍색 가사를 착용한 모습이다. 기녀는 붉은 저고리에 녹색 치마를 입었고, 풍류랑은 갓을 쓰고 두루마기 위에 청색 쾌자를 입고 한삼을 낀 모습이다.

현재 소매 길이가 긴 승무의 장삼은 흰색, 옥색, 검정색, 회색 중 선택하여 입는다. 고깔은 대개 흰색으로 만드는데, 이매방과 조갑녀는 고깔의 안감과 겉감 사이에 글자나 꽃무늬를 삽입하여 멋을 내었다. 장삼 위에는 오른쪽 어깨에 홍색가사를 걸쳐 왼쪽 아래로 드리워서 매듭을 묶는다. 남성무용수는 장삼 안에 흰색 혹은 옥색 바지저고리를 입는다. 여자의 경우, 한영숙류는 남색 치마에 분홍색 저고리를 입고, 이매방류는 옥색 치마저고리를 입는다. 법고를 위한 북과 북틀이 필요하며, 무용수의 양손에 잡은 북채는 북을 두드릴 때와 장 삼을 흩뿌리고 감는 장삼 놀음을 할 때 사용된다.

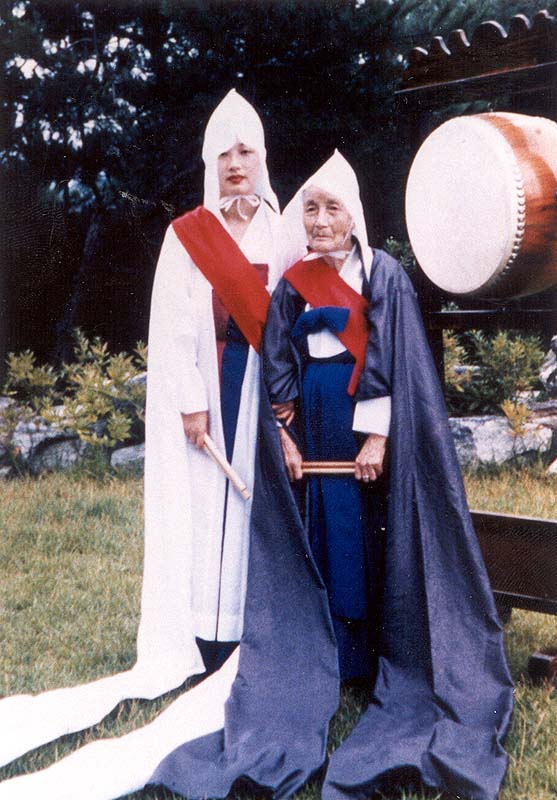

<충청남도무형문화재 〈승무〉 심화영 보유자와 이애리 전승교육사: 충청남도무형문화재 〈승무〉 심화영 보유자와 손녀 이애리 전승교육사 ©국가유산청>

-

의의 및 가치

조선시대의 교방 춤 승무는 기녀와 친밀하기 위해 노승이 오랫동안 지켜 온 계율을 단숨에 저버리고, 파계승이 된 것을 풍자한 내용이다. 풍류랑 역시 쉽게 세속의 유혹에 빠져 덕망이 일시에 추락할 수 있음을 경고한 사회풍자적이며 해학적인 극무용이다. -

지정사항

한량무: 경상남도 무형문화재(1979), 서울특별시 무형문화재(2014) -

기타

승무는 20세기 초반부터 안무가의 생각이나 의미 및 형태가 반영된 여러 명칭이 만들어졌다. 성진무‧장수 승무‧장삼무‧쌍 승무‧쌍고사 승무‧성인인상무‧법열곡‧바라무‧바라 승무‧승무의 인상‧가사호접 등이 그것이다. 대개 승무를 기초하여 개인의 작품에 붙인 명칭들이라 하겠다. 승려의 복식도 본래 흰 납의였으나, 일제강점기 기녀의 승무 복식은 검정색 장삼을 주로 입었다. 이는 『기완별록(奇玩別錄)』(1865)에서 볼 수 있는 무동(舞童)의 중춤에서 “검은 장삼”을 착용한 것과 통하며, 현재의 탈춤에서도 노장이 먹색 장삼을 입는다. 이처럼 흰색 납의와 검은 장삼을 착용한 두 사례 중 일제강점기 기녀들은 후자를 따랐던 것으로 보인다.

<이매방의 〈승무〉 장삼춤: 장삼의 소매를 이용하여 뿌리고, 맺고, 모으며 다양한 모습의 선을 표현는 춤 ©국립무형유산원> -

참고문헌

김인겸, 최강현 역, 『일동장유가』, 보고사, 2007. 성경린, 『한국전통무용』, 서울: 일지사, 1979. 이유준, 이철희 역, 『국역 몽유연행록』, 2018. 정현석, 성무경 역주, 『교방가요』, 보고사, 2002. 김영희, 「20세기 초 〈승무〉의 형성과정 고찰: 1900, 1910년대를 중심으로」, 『국악원논문집』 39, 2019. 이종숙, 「19세기 〈〈승무〉(僧舞)〉와 〈성진무(性眞舞)〉 연행 양상 연구」, 『국악원논문집』 43, 2021. -

집필자

이종숙(李鍾淑)

-

검색태그

-

관련 서적

더보기