-

다른 이름

고구려(高句麗) -

정의

순조 때부터 공연된 향악정재로, 고구려풍의 의상을 입고 이백의 시 「고구려」를 노래하며 추는 춤 -

요약

순조 때부터 현재까지 이어져 온 향악정재로, 고구려풍의 의상인 넓은 소매를 펄럭이며 무용수 여섯 명이 서로 마주하여 추는 춤이다. 당나라 시인 이백(李伯, 701~762)이 쓴 「고구려」 시를 창사로 선택하고 춤의 제목으로 삼아, 1828년 연경당 진작 때 초연되었다. -

유래

고구려무는 1828년(순조 28) 6월 1일에 순조의 왕비 순원왕후(純元王后, 1789~1857)의 40세 생일을 기념한 창덕궁 연경당 진작에서 여섯 명의 무동이 초연했다. 초연 때 고구려무를 공연 종목으로 선정한 인물은 어머니 순원왕후의 잔치를 총지휘했던 효명세자였다. 고구려무 초연의 기록이 담긴 『(무자)진작의궤』「악장」에서 수(隋)나라 양제(煬帝, 569~618)가 요동에서 전쟁할 때를 배경으로 「고구려」 시가 지어졌다고 했다. 수나라 양제는 고구려의 요동성을 공격했으나 실패했고, 이러한 역사적 배경을 토대로 당나라 시인 이백은 742년에 고구려인이 춤추는 모습을 담아 「고구려」 시를 썼다. 이후 천여 년이 지나 조선 순조 때 고구려무가 창작되었고, 「고구려」 시는 창사와 춤의 제목으로 쓰였다.

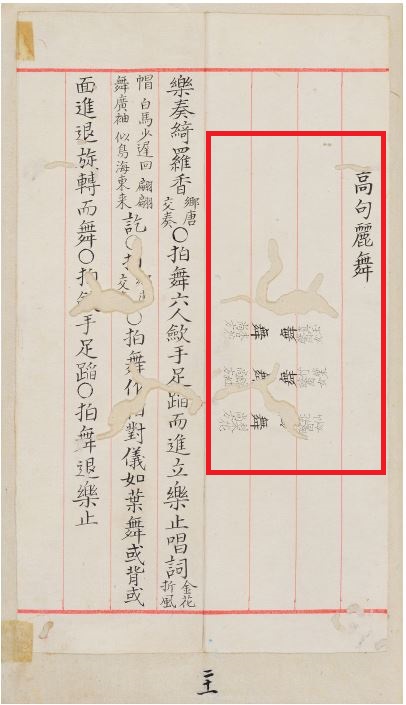

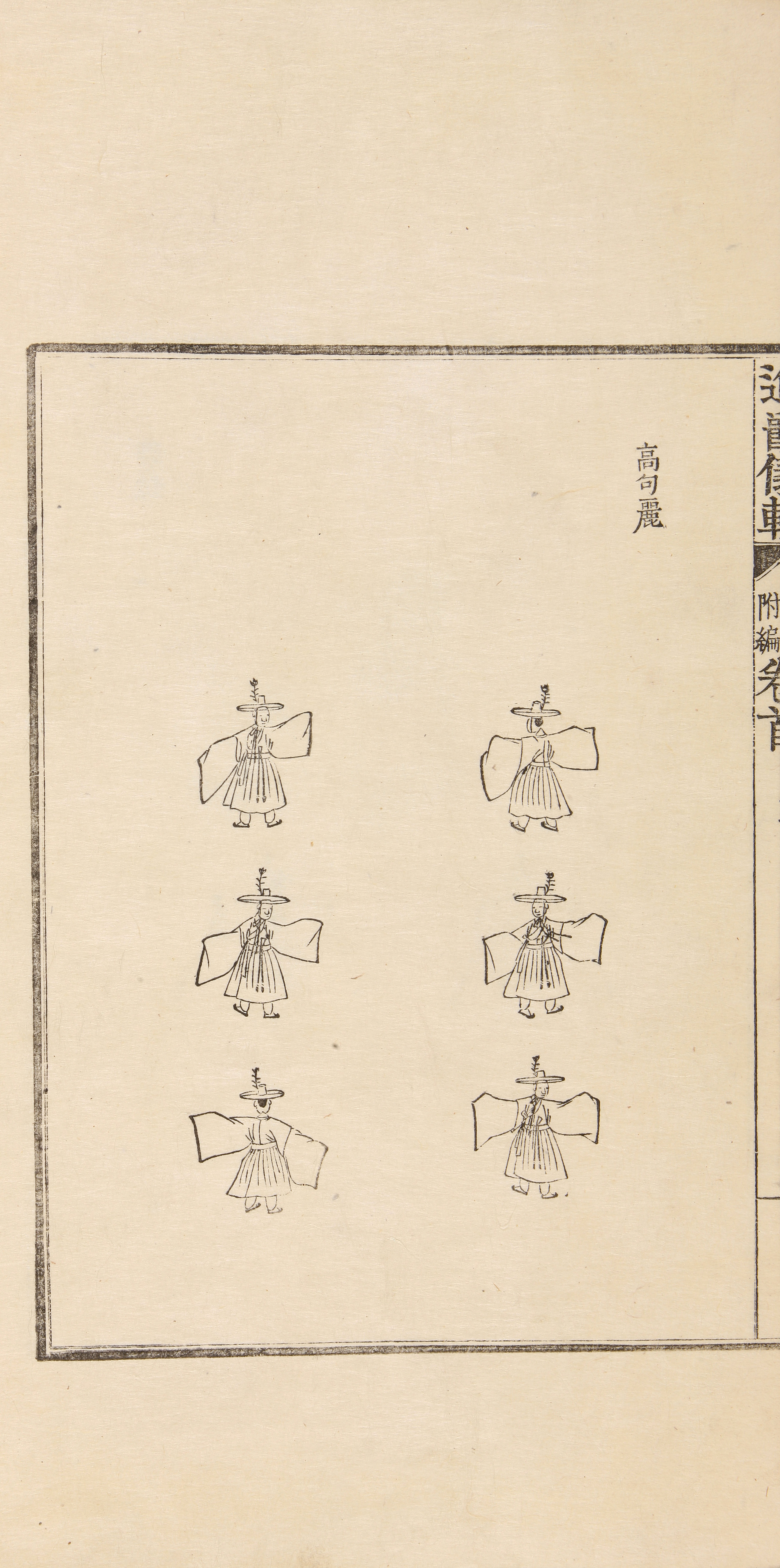

<『(무자)진작의궤』의 고구려: 1828년 6월 1일 초연된 고구려무 그림. 의궤에 단 1점만 전하여 초연 때의 공연을 알 수 있는 중요한 자료이다. 창사로 쓰인 이백의 고구려 시처럼 넓은 소매옷을 입은 무동 6명이 춤추는 모습이 주목된다. ©서울대학교 규장각한국학연구원>

-

내용 및 구성

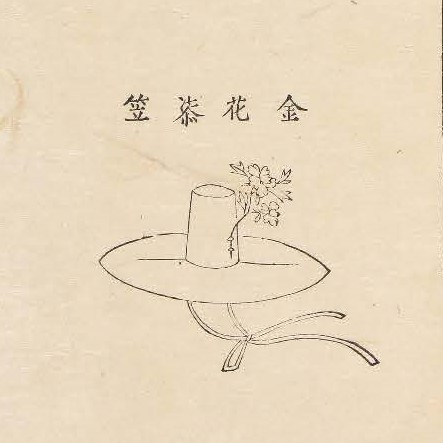

[개요] 당나라 시인 이백의 시 「고구려」를 창사로 썼기에 고구려무라는 이름이 붙여졌다. 이백의 「고구려」는 오언절구(五言絶句)의 악부시로서 고구려인의 모습이 담겼다. 첫 구절의 ‘절풍모’는 고구려인들이 즐겨 쓰는 고깔모자인데 벼슬아치는 새 깃털을 꽂는다. 둘째 구절에는 백마에 올라 머뭇거리는 모습을, 셋째 구절에는 넓은 소매를 날리며 춤추는 듯한 모습을 표현했다. 마지막 구절에서 새가 고구려에서 날아온 듯하다는 내용으로 맺는다. 창사는 다음과 같다. 金花折風帽, 白馬少遲回. 금화절풍모, 백마소지회. 翩翩舞廣袖, 似鳥海東來. 편편무광수, 사조해동래. 금으로 꾸민 꽃 절풍건에 꽂아 쓰고 백마에 올라 잠시 머뭇대다 떠나네. 넓은 소매 훨훨 춤을 추는 듯하니 흡사 새 한 마리 해동(海東)에서 온 것 같네. - 원문출처: 김천흥, 『정재무도홀기 창사보1』번역: 강명관 [절차와 구성] 고구려무가 연행된 최초의 기록은 『(무자)진작의궤』(1828)인데, 무동 여섯 명이 3대(隊)로 나뉘어 상대하여 춤춘다[相對而舞]는 춤의 구조만 서술되었다. 즉 고구려무는 무용수 여섯 명이 짝을 지어 세 쌍으로 춤춘다. 고구려무의 구성은 고종 때 만들어진 3종의 『정재무도홀기』에 동일하게 나타난다. 도입부에 무용수 여섯 명이 나와 선다. 진행부에서는 무용수들이 이백의 「고구려」를 창사로 노래한다. 여섯 명의 무용수는 둘씩 서로 상대하여 춤추는데, 등지기도 하고 마주보기도 하고, 앞으로 갔다 뒤로 갔다 하고, 돌면서 춤춘다. 춤을 마치면 물러나 퇴장한다.<고구려무: 기녀가 춤춘 유일한 고구려무 무도홀기. 앞부분에 기녀의 출신과 이름이 기록되었는데, 의녀 3명과 상방 소속 기녀 3명 등 경기(京妓) 6명이 출연했다. ©국립국악원>

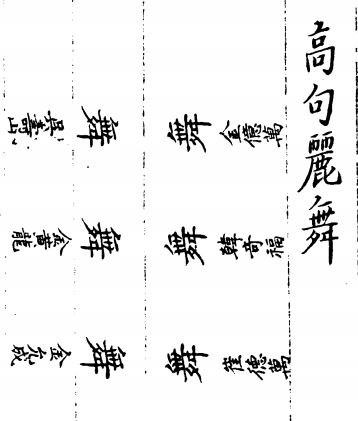

<『무도홀기』의 고구려무: 무동이 춤춘 고구려무. 무보의 첫 부분으로, 6명의 무동이 서로 상대하여 춤추는 대형이 글자로 표시되었고, 무동 이름이 쓰여있다. ©한국학중앙연구원>

[연행적 특징]

춤사위 고구려무의 핵심 춤사위는 ‘무작상대[舞作相對]’인데, 무도홀기에서는 이를 ‘엽무(葉舞)’와 같다고 했다. ‘엽무’는 『(을묘)진찬의궤』(1795)「악장」에서 춤추는 사람이 손에 아무것도 잡지 않고, 맨손을 뒤집었다 엎었다 하면서 음악의 절차에 맞추어 추는 춤이라 했다. 따라서 엽무와 같다는 고구려무의 ‘무작상대’는 두 사람이 같은 동선으로 움직일 때 손을 뒤집었다 엎었다 하며 넓은 소매를 펄럭이는 동작을 말한다.

반주 음악 『(무자)진작의궤』「의주」에는 고구려무의 기록이 누락되어 초연 때의 반주음악은 알 수 없으나, 고종대 3종의 『정재무도홀기』에서 반주음악은 〈향당교주〉였다. 현재 고구려무의 반주음악으로 〈상령산〉ㆍ〈도드리〉ㆍ〈타령〉이 쓰인다.

[복식ㆍ의물ㆍ무구] 고구려무의 복식이 유일하게 기록된 『(무자)진작의궤』「부편ㆍ공령」에 따르면, 고구려무를 추는 여섯 명의 무동은 꽃으로 장식한 금화첨립(金花添笠)을 머리에 쓰고, 회색 쾌자(灰色掛子)를 입고, 남철릭(藍天翼)과 홍색 넓은 띠[홍광대(紅廣帶)]를 두르고 검은 가죽신[오혜(烏鞋)]을 신었다. 즉, 순조대 창작된 고구려무는 이백의 「고구려」 시처럼 ‘금화’로 장식한 관을 썼고, ‘광수’에 해당하는 넓은 소매 옷을 입고 춤을 추었다. 여령이 춤춘 고구려무는 복식은 이와 달랐을 것으로 추정되지만, 문헌이 전하지 않아 확인할 수 없다.

<『(무자)진작의궤』의 금화첨립: 고구려무 남성 무용수가 쓰는 모자 ©서울대학교 규장각한국학연구원>

[역사적 변천 및 전승] 20세기 초반에는 기생조합에서 고구려무를 전승했다. 1915년 9월 18일에는 시정오년기념조선물산공진회의 연예관에서 다동조합의 기생들이 고구려무를 춤추었다. 현대에는 1981년 11월 9일에 문예회관 대극장에서 심소 김천흥 무용생활 60년기념 ‘궁중무용발표회’에서 김천흥(金千興, 1909~2007)의 재현 안무로 고구려무를 발표한 이후 국립국악원을 중심으로 전승되고 있다.

<고구려무: 김천흥이 현대적으로 무대화한 고구려무에서 6명의 무용수가 짝을 이루어, 3대로 춤춘다. ©국립국악원> -

의의 및 가치

이백이 지은 「고구려」 시를 창사로 썼다는 특징이 있다. 창사에는 무용수가 금화로 장식한 모자와 넓은 소매를 입었다는 내용이 있는데, 이는 고구려무의 의상에 반영되었다. 고구려무는 우리나라 고대 역사를 소재로 순조대에 창작된 춤으로, 조선 후기에 고구려의 문화를 궁중 예술로 다시 소환했다는 의의를 지닌다. -

고문헌

『(무자)진작의궤(戊子進爵儀軌)』 『무도홀기(舞圖笏記)』(장서각본, K2-2883) 『정재무도홀기(呈才舞蹈笏記)』(국립국악원본, 유물216) 『헌무의홀기(獻舞儀笏記)』(장서각본, K2-2892) -

참고문헌

이흥구ㆍ손경순, 『한국궁중무용총서: 11』, 보고사, 2010. 이의강 책임번역, 『국역 순조무자진작의궤』, 보고사, 2006. 김영희, 「시정오년기념조선물산공진회의 기생의 춤 공연에 대한 연구」, 『국악원논문집』, 29, 2014. 우성민, 「당시를 중심으로 본 당대 문인들의 고구려, 발해에 대한 인식」, 『중국사연구』120, 2019. 조경아, 「순조대 정재 창작양상」, 『한국음악사학보』 31, 2003. -

집필자

조경아(趙京兒)

-

검색태그