-

다른 이름

북춤, 무고(舞鼓), 무수(舞袖), 정자(釘子), 고고무(叩鼓舞)

-

정의

지방 관아에서 연행되어 온 춤으로, 기녀들이 중앙에 놓인 북을 북채로 치면서 추는 춤.

-

요약

고려 시대부터 지방 교방의 기녀들이 양손에 북채를 잡고 중앙에 놓인 북을 치고 북 주위를 돌며 추는 춤이다. 조선 시대에도 전국의 지방 교방에 존재했으며 지방에 따라 다양한 이름으로 불렸다. 북을 치면서 춤추는 구성은 궁중 정재 〈무고〉와 같으나, 지방 교방의 고무는 소략한 형태로 창사가 없는 경우가 있다.

-

유래

지방의 고무는 고려 시대에 이혼(李混, 1252∼1312)이 경상도 영해로 좌천되었을 때, 바다에 뜬 뗏목을 얻어 고무를 만든 것에서 비롯되었다. 이혼이 만든 고무의 북소리는 웅장하고, 고무의 춤은 변화무쌍하여 훨훨 나는 한 쌍의 나비가 꽃을 감돌다가 날래게 솟아오르는 듯하고, 두 마리의 용이 여의주를 다투는 듯하다고 했다.

-

내용 및 구성

○ 개요 고무는 가운데에 설치된 북을 북채로 힘껏 내리쳐, 청각적 효과가 두드러지는 춤이다. 〈선루별곡〉에는 성천 교방의 고무에 대해 “화룡고(畫龍鼓) 네 북채는, 굉장하다. 고무이며”라고 언급되었고, 홍순학(洪淳學, 1842~1892)의 〈연행가(燕行歌)〉에도 “시원하다 북춤이요”라는 감상평이 있다. 김재찬(金載瓚, 1746~1827)은 〈제여악도(題女樂圖)〉의 ‘무수’에서 “화려한 북을 가운데 두고, 비단 소매 둘러서 있네. 네 개의 북채 일시에 울릴 때, 응당 심장도 함께 떨어지는 듯”이라는 감상평을 남겼다. 북춤에 관해 ‘굉장하다’, ‘시원하다’, ‘심장이 떨어지는 듯’ 이란 평가에서 북채로 내리치는 북소리의 강렬함이 잘 드러난다.

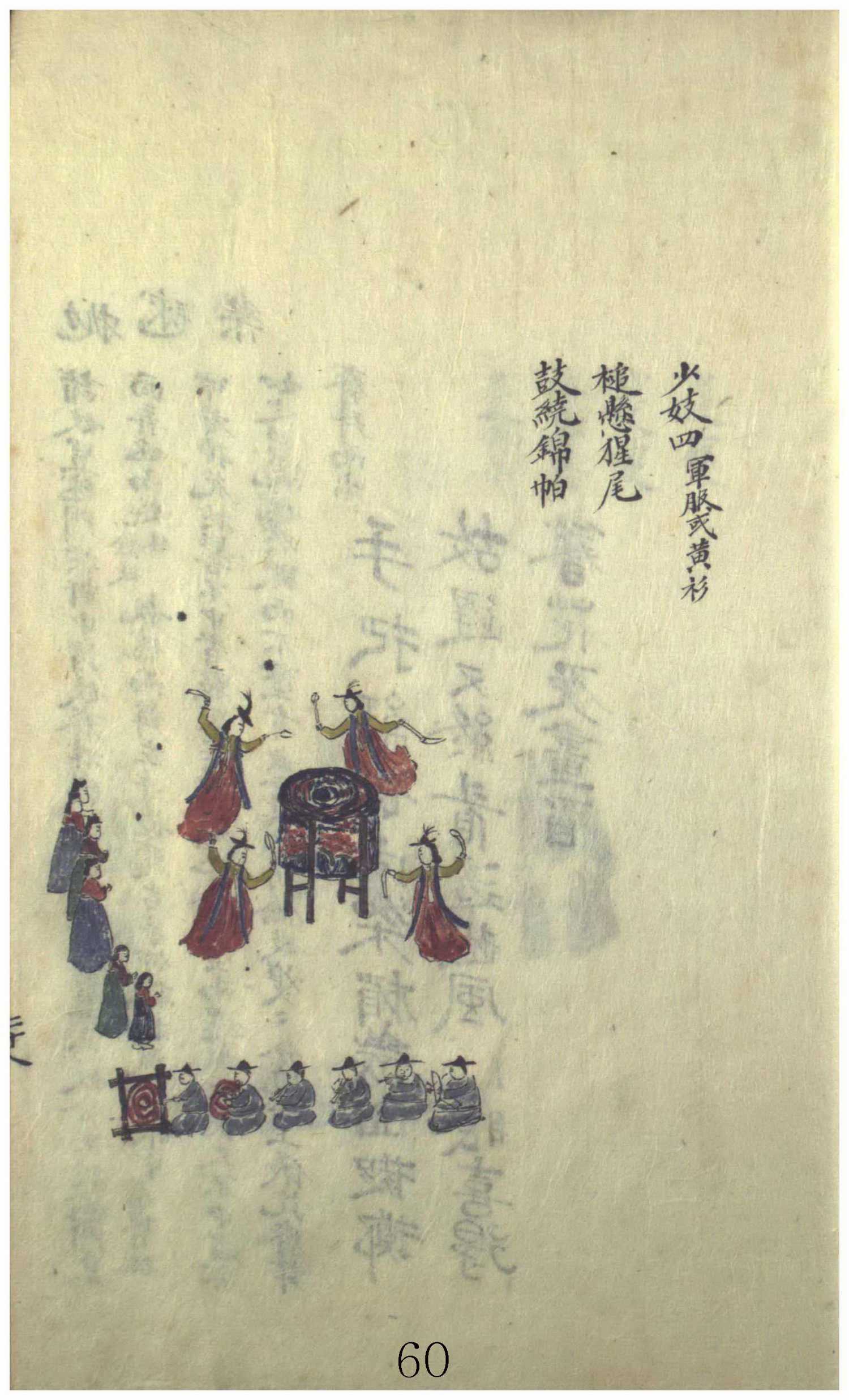

○ 절차와 구성 『교방가요』에 수록된 진주 교방 고무의 구성을 살펴보면, 도입부에서 북틀과 북채를 중앙에 설치한 뒤 무용수가 절하고 북의 사방에 선다. 무용수는 앉아서 북채를 잡을 듯 말 듯 희롱하며 춤추다가 북채를 잡고 일어나 춤추면서 북에 둘러선다. 진행부에서 처음엔 북채 한 개로 북을 치고 다음에는 두 개로 친 뒤, 무용수들이 몸을 뒤집으면서 북을 친다. 몸을 한 번 뒤집고 한 번 북을 치는데, 여덟 개의 북채가 마치 번개처럼 현란하게 움직인다. 북이 한 번 울릴 때마다 기녀들이 “지화자”를 제창한다. 종결부에서는 무용수들이 북채를 던지고 춤을 추다가 절하고 나간다.

<『교방가요』의 고무: 진주 교방 기녀가 고무를 춤춘 모습을 확인할 수 있는 중요한 회화 자료이다. 소기(少妓) 4명이 북을 치며 춤춘다. 궁중 무고와 유사하게 쾌자를 착용했다. ©국립중앙도서관>

고무의 무용수는 주로 네 명이었다. 현재 〈동래 고무〉의 무용수는 북을 치며 춤추는 원무 네 명과 북 바깥에서 춤추는 협무 네 명의 여덟 명으로 구성된다. 경우에 따라 쌍고무의 형식으로 공연하기도 한다.

<동래 고무: (사)부산민속예술보존협회 소속 무용수의 동래 고무. 북을 치는 원무 4명과 북 주위에서 춤추는 협무 4명이 두 쌍으로 확대 구성된 쌍고무의 형식 ©한국학중앙연구원 한국향토문화전자대전>

○ 연행적 특징 진주 교방 고무의 핵심 춤사위는 무용수가 북 주위를 돌면서 몸을 뒤집으며, 북을 치는 동작이다[堯鼓翻身而打]. 절정부에서 박자가 빨라지면서 한 번 몸을 뒤집고, 한 번 북을 치는 동작[一翻一打]으로 고조되었다. 현재 〈동래 고무〉의 춤사위는 머리사위ㆍ부림사위ㆍ맞춤사위ㆍ옆실이ㆍ평사위ㆍ팔수사위ㆍ상대무ㆍ북춤사위ㆍ팔자사위ㆍ인사태 등이 있다. 진주 교방의 고무의 춤 반주는 피리 2ㆍ대금ㆍ해금ㆍ장구ㆍ북으로 구성된 삼현육각 편성이었다. 현재 〈동래 고무〉의 반주 음악은 〈영산회상〉으로, 동래 지역에서는 〈정악〉이나 〈풍류〉라 일컫기도 한다.

○ 복식ㆍ의물ㆍ무구 고무의 무용수는 군복의 형태인 쾌자를 입었다. 진주 교방의 무용수는 쾌자를 황색 적삼 위에 입었고, 평양 교방 《평양감사향연도》〈부벽루연회도〉의 고무 무용수는 치마ㆍ저고리 위에 쾌자를 덧입었다. 현재 〈동래 고무〉의 복식은 원무가 녹의홍상ㆍ녹색원삼ㆍ오색한삼ㆍ족도리를 착용하고, 협무가 녹의홍상ㆍ오색한삼을 착용한다.

<동래 고무: 동래 고무 원무와 협무의 복식 ©(사)부산민속예술보존협회>

북은 북틀 위에 놓았으며, 북의 복판에 그림을 그리고 북에 비단 휘장을 둘렀다. 진주 교방에서는 북채에 원숭이 털을 매달았다.

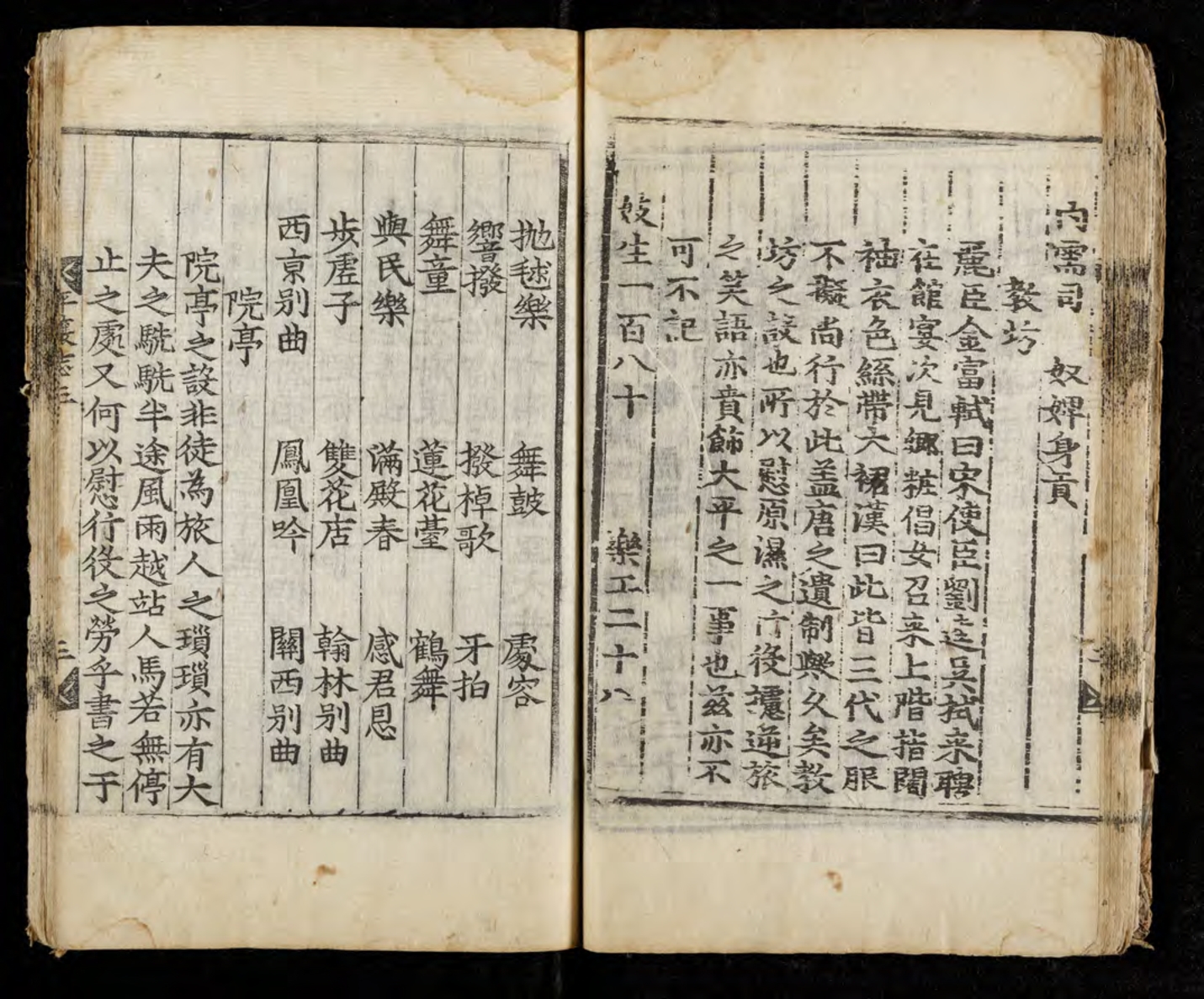

○ 역사적 변천 및 전승 고려 시대에 시중 이혼이 영해에서 고무를 만든 이후, 조선 후기까지도 영해에서 고무가 성행했던 사실이 『낙하생집(洛下生集)』에 기록되었다. 또한 영해에서 시작된 고무는 고려의 궁중에서 속악정재인 무고로 추어졌다. 조선 시대 교방에서 북을 치며 추는 춤은 북춤[고무]ㆍ무고ㆍ무수ㆍ정자ㆍ고고무라는 다양한 명칭으로 불렸고, 여러 지역의 교방에서 공연되었다. 특히 평안도는 중국 사신의 접대를 위해 다양한 공연을 했으며, 평양 교방에 소속된 기녀의 북춤은 주요한 공연 종목이었다. 1574년(선조 7) 명나라로 가던 허봉(許篈, 1551∼1588)은 사신 일행에게 평양감사가 마련한 연회 내용을 『조천기(朝天記)』에 남겼는데, 평양 교방 기녀가 고무를 춤추었다는 내용이 나온다. 고무는 『평양지(平壤志)』(1590) 「교방」 항목에도 소개되었다.

<『평양지』의 무고: 평양 교방 기생이 추었던 춤 종목에 무고가 포함되었다는 중요한 기록이다. ©서울대학교 규장각한국학연구원>

<《평양감사향연도》〈부벽루연회도〉의 무고: 『평양지』에 소개된 평양 교방의 무고를 확인할 수 있다. 평양기생 4명이 궁중의 무고와 유사하게 쾌자를 입고, 양손에 북채를 들고 북을 치면서 춤추는 모습이다. ©국립중앙박물관>

『성천지(成川志)』(1603) 「음악」 항목에 따르면, 당시 성천 교방에 소속된 기녀는 12종목의 춤을 추었는데, 그 중 ‘무수(舞袖)’라 표기된 것이 고무이다. 평안도의 『영변부읍지』ㆍ『정주읍지』ㆍ『초산지』에도 고무에 대한 기록이 있어 평안도의 여러 교방에서 북춤을 추었음이 확인된다. 황해도 교방에서도 고무가 공연되었다. 황주 교방의 고무는 박사호(朴思浩)가 연경에 사신으로 다녀오면서 남긴 『심전고(心田稿)』「연계기정(燕薊紀程)에 등장한다. 1829년(순조 29) 3월에 사신단이 황주의 체인각에 모였을 때, 여러 종목과 함께 고무를 보았다고 했다. 『소수록』에서 해주 기녀 명선이 서술한 “돌아서니 북춤이요, 던져 추니 구락이라”라는 대목에서도 해주 교방에서도 고무를 연행했다는 사실을 알 수 있다.

『교방가요(敎坊歌謠)』(1865)에는 진주 교방에서 춤추었던 고무의 모습이 자세히 소개되어 있다. 현재 경상도 교방의 고무 중 동래와 통영의 고무가 전해지는데, 통영의 고무는 현재 통영 〈승전무〉라 이름하며 북춤과 칼춤이 결합된 형태가 특징적이다. 〈동래 고무〉는 조선 시대 동래 감영에서 전승된 북춤으로, 1920년 전후에 동래권번이 설립되어 고무를 계승했으나 맥이 끊겼다. 이후 1984년에 동래권번 출신인 김해월(金海月), 석국향(昔菊香)의 고증을 거쳐 1987년에 김온경(金昷慶, 1938~ )이 발굴 시연회를 가졌다. 현재 부산민속예술보존협회에서 전수하고 있다.

-

의의 및 가치

고무는 궁중과 지방 교방에서 공유하던 춤 종목이었다. 궁중과 지방 교방에서 북을 치는 형식은 유사하나, 대체로 교방의 고무는 소략한 형태로 진행되었다. 사신이 오가는 길목에 해당하는 지역의 교방에서는 사신 연회에서 고무가 공연되었다. 교방의 고무는 궁중 무고보다 먼저 시작되어, 궁중을 비롯한 전국의 여러 교방에서 인기리에 향유된 춤이었다는 점에서 의의가 있다.

-

지정사항

승전무: 국가 무형문화재(1968) 동래 고무: 부산시 무형문화재(1993)

-

참고문헌

배인교, 「조선후기 지방 관속 음악인 연구」, 한국학중앙연구원 박사학위논문, 2008. 이종숙, 「조선시대 지방 교방 춤 종목 연구」, 『순천향 인문과학논총』 제31권, 2012. 이지양, 「18세기 중국 사행길의 악무공연」, 『연행의 사회사』, 2005. 임형택, 『옛노래, 옛사람들의 내면풍경』, 소명출판, 2005. 정병설, 『나는 기생이다: 『소수록』 읽기』, 문학동네, 2007. 정현석 저, 성무경 역주, 『교방가요』 보고사, 2002. 국가유산포털 https://www.heritage.go.kr/main. 부산민속예술보존협회 https://www.busanminsok.or.kr

-

집필자

조경아(趙京兒)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.