-

정의

판소리 《수궁가》 중 도사가 용왕을 진맥하고 약을 처방하는 내용의 대목

-

요약

판소리 《수궁가》의 눈대목 중 하나이다. 그 내용은 도사가 병든 용왕을 진맥하고 토끼의 간을 약으로 처방하는 장면을 묘사한 것이다. 약성가는 본래 약재의 성질과 효능을 암송하기 위해 한시체로 존재했던 노래였으나, 이후 판소리에 삽입된 것이다. 오늘날은 동편제의 박봉술ㆍ정광수ㆍ임방울ㆍ김연수ㆍ박동진바디, 서편제의 정권진바디로 전승되고 있다. 대체로 자진모리장단으로 되었고, 악조는 유파에 따라 우조 또는 계면조로 다르게 짜여졌다.

-

유래

약성가는 본래 약재의 성질과 효능을 외우기 쉽게 만든 간결한 노래 형식이다. 대체로 4언4구나 7언2구의 한시체로 되었다. 약성가에 나타난 약재는 동아시아 가운데서도 우리나라에서 가장 활발하게 이용되었다. 그 텍스트는 조선 후기 의서에 기록되었다. 최초의 기록은 『제중신편(濟衆新編)』에 기록되었고, 그간에 전승되던 약성가가 『방약합편(方藥合編)』에 집대성되었다. 이후 약성가는 판소리 《수궁가》에 삽입되면서 판소리의 음악적 틀로 양식화되어 오늘날에 전승되고 있다.

-

내용

조선 후기 의서 『제중신편(濟衆新編)』에 처음 기록된 약성가는 이후 판소리 《수궁가》의 한 대목으로 삽입되었다. 이선유 창본을 예로 들면, 《수궁가》의 약성가는 『제중신편』 약성가의 1ㆍ3ㆍ5수에 현토하여 한글로 음독한 것이다. 약성가는 판소리에 삽입된 이후 유파에 따라 다르게 변용되면서 그 내용이 더욱 다양하게 세분화되었다. 약성가의 내용은 병이 생긴 용왕을 진맥하고, 토끼 간을 처방전으로 내놓는 장면을 묘사한 것으로, 《수궁가》의 이야기 전개에 있어 사건의 발단에 해당되는 부분이다. 그 내용은 대체로 ‘병 사설’, ‘진맥 사설’, ‘침 사설’, ‘약 사설’과 같이 구분되고, ‘약 사설’은 다시 ‘약명 사설’, ‘약조제 사설’, ‘약처방 사설’로 세분화되기도 한다. 오늘날 약성가는 크게 동편제와 강산제로 나뉘어 전승되고 있다. 동편제로는 송만갑제를 전승한 박봉술바디와 유성준제를 이은 정광수ㆍ임방울ㆍ김연수ㆍ박동진ㆍ박초월바디에 포함되었고, 강산제는 정응민의 소리를 이은 정권진바디에 나타난다.

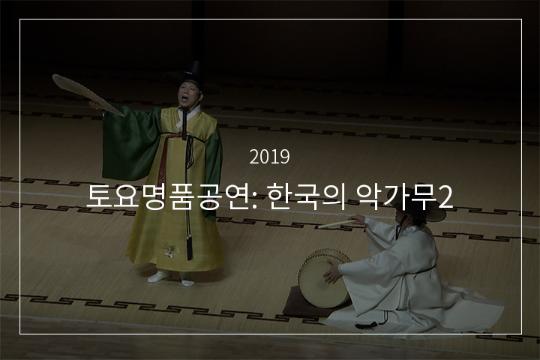

< 2019년 국립국악원 '토요명품공연' 중 <약성가>의 공연 장면이다. 창 정회석, 고수 조용복 ©국립국악원 >

장단은 모두 자진모리장단을 사용한다. 그러나 사설 구성과 선율적인 요소는 유파에 따라 조금씩 다르다. 예를 들어, 정권진과 정광수가 비슷하고, 박봉술과 임방울이 유사한데, 정권진과 정광수의 것이 4배 정도 더 길다. 전체적인 선율 역시 정권진과 정광수가 비슷하고, 박봉술과 임방울이 유사하다. 악조는 정권진은 우조와 계면조가 섞였고, 박봉술은 우조, 정광수와 임방울은 계면조를 사용한다. 서편제에 해당하는 정권진바디와 동편제 계열의 정광수바디가 음악적으로 더 가까운 이유는 유파간 교섭에 기인한다. 즉, 같은 동편제 계열이라도 박봉술바디는 송만갑의 소리를 이은 정통 소리라면, 정광수바디에서는 동편제와 서편제의 음악적 특징이 함께 나타난다. 이는 정광수가 유성준 외에도 김봉학, 김창환과 같은 서편제 명창들에게 소리를 배웠고, 또 정응민제를 참작해서 《수궁가》를 짰기 때문이다.

-

특징 및 의의

(아니리) “원컨대 도사는 나의 맥을 보아 황황한 나의 병세 특효약을 자세히 일러주옵소서.” (자진모리) 왕이 팔을 내어주니 도사 앉아 맥을 볼 제, “심소장은 화요, 간담은 목이요, 폐대장은 금이요, 신방광 수요, 비위는 토라. 간목이 태과하여 목극토하였으니 비위가 상하옵고, 담경이 심하니 신경이 미약하고, 폐대장이 왕성하니 간담경 자진이라. 방서에 일렀으되, 비내일신지조종이요, 담은 내일신지표본이라. 심정즉 만병이 식하고, 심동즉 만병이 생하옵고, 심경 곧 상하오면 무슨 병이 아니 날까? 오로칠상이 급하오니 보중탕을 잡수시오.” 숙지황 주증 닷 돈이요, 산사육 천문동 세신을 거토, 육정용 택사 앵속각 각 한 돈, 감초 칠 푼, 수일승전반연용 이십여 첩을 쓰되 소무동정이라. “설사가 급하오니 가감백출탕을 잡수시오.” 백출을 초구하여 서 돈이요, 사인을 초구하여 두 돈이요, 백봉령 사향 오미자 회향 당귀 천궁 강활 목통 각각 한 돈, 감초 칠 푼 수일승전반연용 사십여 첩을 쓰되 소무동정이라. 신농씨 백초약을 갖가지로 다 쓰다가는 지레 먼저 죽을 테니, 백초약을 한 데 모을 적에, 인삼은 미감하니 대보원기하고, 지갈생진하며 조영양위로다. 백출은 감온하니 건비강위하고, 제사제습하고 겸치담비라. 감초는 감온하니 구즉온중하고 생즉사회로다. 침구로 다스릴 제, 천지지상경이면 갑일 갑술시에 담경 유주를 주고, 을일 유시에 대장경 상양을 주고, 영구로 주어 보자. 일 신맥, 이 조해, 삼 외관, 사 임읍, 육 공손, 칠 후계, 팔 내관, 구 열결, 삼기 붙인 팔맥과 좌맥을 불러 쓰되 효험이 없으니 십이경 주어보자. 승장 염천 천돌 구미 거궐 상완 중완 하완 신궐 단전 곤륜을 주고, 족태음비경 삼음교 음릉천을 주었으되, 아무리 약과 침법을 쓰되, 병세 점점 위중터라. 「박초월 바디 《수궁가》(최난수 창)」, 『(한영대역) 《수궁가》 바디별 전집 3』, 문화체육관광부ㆍ전라북도ㆍ전주세계소리축제조직위원회, 2010, 232~236쪽.

-

특징 및 의의

약성가는 창자의 의학 지식에 대한 과시 수단으로 사용되고 극적 긴장감을 고조시키며 풍자와 해학의 기능을 담당하는 대목이다. 이외에도 약성가는 이야기 전개의 일관성에서 벗어나 부분의 독립성이 강조되는 판소리 고유의 사설 구성 방식인 ‘장면의 극대화’의 특징을 보여준다는 점에서 주목된다.

-

지정사항

판소리: 국가무형문화재(1964) 판소리: 유네스코 인류구전무형유산걸작(2003)

-

참고문헌

국립민속박물관, 『한국민속문학사전(판소리 편)』, 국립민속박물관, 2013. 한의학대사전편찬위원회, 『한의학대사전』, 정담, 2001. 김형태, 「약성가의 성립과 전승 양상 연구」, 『한국시가연구 30』, 한국시가학회, 2011. 서정민, 「판소리 수궁가 판제에 따른 음조직 연구」, 한국예술종합학교 석사학위논문, 2004. 장하다, 「수궁가 중 ‘약성가’의 음악적 특성 연구: 박봉술, 정광수, 정권진을 중심으로」, 서울대학교 석사학위논문, 2016.

-

집필자

문봉석(文奉錫)

-

검색태그

-

관련 동영상

더보기