-

다른 이름

수궁풍악(水宮風樂), 수정궁 들어가는데

-

정의

-

요약

-

유래

1931년 김창룡이 취입한 〈수정궁 들어가는데〉 음반(Regal C154―B)에서 “춘풍이 수궁가였다”라고 하여, 이 대목이 정춘풍의 더늠임을 밝히고 있다. 정춘풍은 19세기 중엽에 활동한 소리꾼이며, 정춘풍의 더늠 수궁풍류는 《심청가》 중 한 대목이다. 《심청가》의 수궁풍류와 《수궁가》의 수궁풍류는 서로 관련된 소리로, 《심청가》 수궁풍류의 영향을 받아 《수궁가》에도 수궁풍류 대목이 삽입되었다고 볼 수 있다.

< 박초월 창 《수궁가》 중 수궁풍류 ©국립국악원 > -

내용

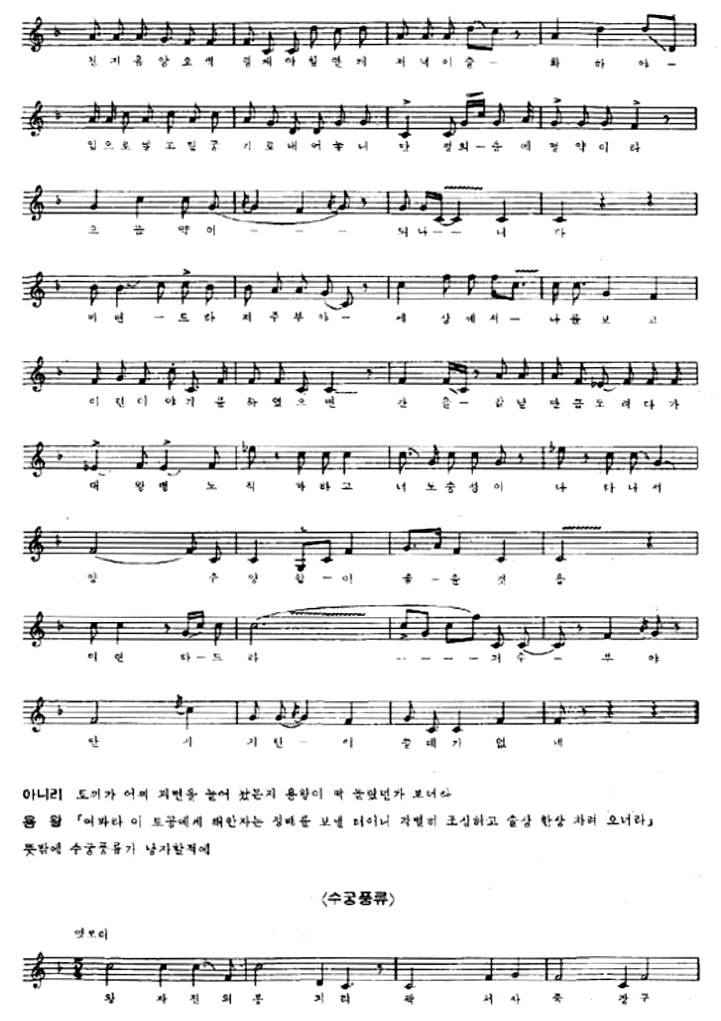

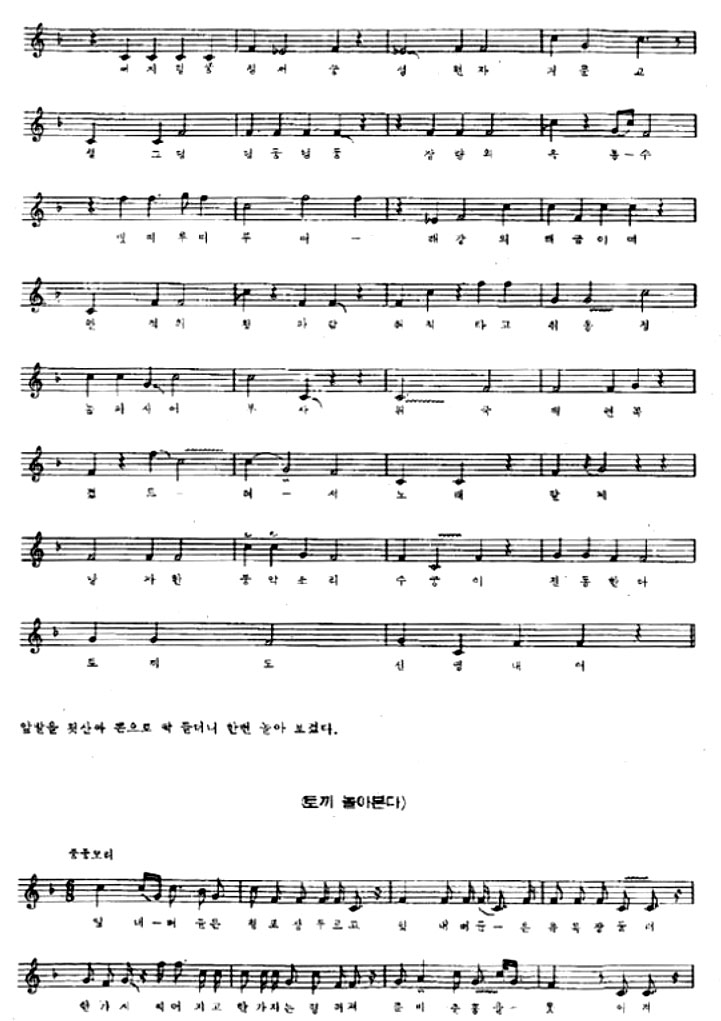

수궁풍류는 판소리 《수궁가》와 《심청가》에 등장한다. 《수궁가》 중 수궁풍류 대목은 뱃속에 간이 없다는 토끼의 말에 속은 용왕이 토끼를 위로하려고 잔치를 베풀어주는 대목이다. 봉피리ㆍ죽장구(질장구)ㆍ거문고ㆍ옥퉁소ㆍ해금 등 연주 악기를 나열하며 “쩌리정 쿵 쩡저꿍”, “띠띠루 띠루띠”와 같이 악기 소리를 직접적으로 묘사한다. 《수궁가》의 수궁풍류는 그리 길지 않은 소리로, 《심청가》 수궁풍류 중 일부와 관련되므로, 《심청가》 중 수궁풍류를 차용했을 것으로 보인다. 《심청가》 중 수궁풍류 대목은 사해 용왕의 명을 받은 용궁의 시녀들이 인당수에 몸을 던진 심청을 용궁으로 데려와 환대하는 장면으로, 심청이 수궁에 들어가는 풍경과 수궁 잔치를 배설하여 풍악을 울리는 내용으로 구성되어 있다. 《수궁가》와 《심청가》의 수궁풍류 대목은 모두 엇모리장단으로 소리한다. 엇모리장단은 규칙적인 길이의 기준 박을 가진 장단이 아니라, 3소박과 2소박의 불규칙적인 길이의 박이 섞인 혼소박 장단으로, 판소리에서 비범한 인물이나 경개를 묘사하는 대목에 주로 사용된다. ‘수궁’이라는 공간은 인간 세상과는 다른 별천지로, 비현실적인 공간을 그리기 위하여 엇모리장단을 사용한 것이다. 한편, 용왕이 토끼를 위하여 베푸는 잔치의 정경을 표현하기에는 평우조의 악조가 보다 적절하나, 계면조로 선율을 구성하는 경우가 많다. 그러나 이 경우, 여느 계면조 대목과는 달리 슬프거나 애처롭지 않고, 평계면을 사용하여 덤덤하게 부름으로써 이야기의 분위기에 적합하게 음악을 구사한다.

-

노랫말

1. 《수궁가》 중 수궁풍류 (엇모리) 왕자진의 봉피리 곽처사 죽장구 쩌리정 쿵 쩡저꿍, 성연자 거문고 성그렁 덩 둥덩둥, 장자방의 옥퉁소 띠띠루 띠루띠, 혜강의 해금이며, 완적의 휘파람, 격타고 취용적, 능파사, 보허사, 우의곡, 채련곡 곁들여서 노래헐 제, 낭자한 풍악 소리 수궁이 진동한다.

< 왕기석 창 《수궁가》 중 수궁풍류 ©국립국악원 >

2. 《심청가》 중 수궁풍류 (엇모리) 위으도 장할시고 위의도 장할시고. 천상 선녀 선관들이 심소저를 보랴허고, 태을진 학을 타고, 안기생 난 타고, 구름 탄 적송자, 사자 탄 갈선옹, 고래 탄 이적선, 청의동자, 홍의동자 쌍쌍이 모였다. 월궁항아 마고선녀 남악부인 팔선녀들을 좌우로 모셨난디, 풍악을 갖출 제, 왕자진의 봉피리 지나루 나루나, 곽처사 죽장구 쩌리렁 쿵 쩡 쿵, 성연자 거문고 둥당기 둥 당, 장자방의 옥퉁소 뛰뛰루디루, 완적의 휘파람, 격타고 취용적, 능파사, 보허사, 우의곡, 채련곡 곁들여다 노래헐 적, 낭자한 풍악소리 수궁이 진동헌다. 괘용골이위량하니 영광이 조일이요, 집어린이작와하니 서기 반공이라. 주궁패궐은 응천상지삼광이요, 곤의수상은 비인간지오복이라. 산호주렴, 백옥안상 광채도 찬란허다. 주찬을 들일 적에 세상 음식이 아니라. 유리잔 호박병에 천일주 가득 담고, 한가운데 삼천벽도를 덩그렇게 괴었으니, 세상의 못 본 바라. 삼일에 소연허고, 오일에 대연허며 극진히 봉공헌다.

-

의의 및 가치

《수궁가》와 《심청가》에 공히 수궁풍류 대목이 포함되며 판소리 각 바탕간의 교섭을 보여줄 수 있다. 두 소리는 서로 관련이 있는 소리로, 《심청가》의 수궁풍류 영향을 받아, 《수궁가》에 수궁풍류 대목이 삽입된 것이다.

-

지정사항

판소리: 국가무형문화유산(1964) 판소리: 유네스코 인류구전무형유산걸작(2003)

-

참고문헌

소리 정회석ㆍ채보감수 백대웅, 『수궁가』, 민속원, 2003. 최동현 외, 『한영대역 수궁가 바디별 전집 1~4』, 문화체육관광부ㆍ전라북도ㆍ전주세계소리축제조직위원회, 2010. 김석배, 「동편제 명창 정춘풍의 더늠 연구」, 『문학과언어』 17, 한국문화융합학회, 1996. 이보형, 「김창룡제 심청가 수궁풍류의 선율적 거시구조」, 『한국음반학』 21, 한국고음반연구회, 2011. 이보형, 「고음반에 제시된 판소리 명창제 더늠」, 『한국음반학』 1, 한국고음반연구회, 1991. 정수인, 「정춘풍 더늠 수궁풍류 연구」, 『동양음악』 45, 서울대학교 동양음악연구소, 2019.

-

집필자

신은주(申銀珠)

-

검색태그

-

관련 동영상

더보기