국악사전의 모든 원고는 공공누리 제2유형입니다.

상업적으로 이용하는 경우 외에는 출처 표기 후 사용할 수 있습니다.

-

정의

어부들의 고달픈 신세를 자탄하는 내용의 서도잡가. -

요약

서도 지역에서 발생한 어업노동요로, 민요ㆍ잡가ㆍ대악부(극)로 불렸으며, 일제 강점기를 거쳐 서도잡가의 한 곡으로 정착되었다. 배를 타고 바다에 나가 풍랑을 겪으면서 고기를 잡는 고달픈 어부의 생활상을 주제로 변형 유절 형식으로 노래한다. -

유래

서도잡가 배따라기가 정확히 언제부터 불렸는지 알 수 없으나, 사설은 1914년 『신구잡가』에 처음 수록되었고, 음원은 1912년 이정화ㆍ문영수가 〈평앙주달타령〉ㆍ〈해상주달타령〉의 곡명으로 취입된 것으로 보아 1912년 이전부터 불렸던 것으로 추측된다. -

내용

○ 역사적 변천과 과정 1914년 『신구잡가』 이후 1915년 『정정증보신구잡가』, 『증보신구잡가』, 『고금잡가편』, 『무쌍신구잡가』 등, 1920년대 『신정증보신구잡가』, 『가곡보감』 등, 1930년대 『정선조선가요집』, 1950년대 『대증보무쌍유행신구잡가Ⅱ』 잡가집에 꾸준히 수록되어 전해진다. 1912년 최초의 음원 발매 이후, 1920~1930년대 양우석ㆍ표연원ㆍ이진봉ㆍ최순경ㆍ박월정ㆍ김칠성 등 다양한 서도 창부 및 예기들에 의해 꾸준히 음원이 취입되었고, 해방이후에는 장학선ㆍ이정렬ㆍ김춘홍, 1970년대에는 오복녀 등에 의해 꾸준히 녹음되었다. 현재 불리는 배따라기의 사설은 김정연 악보에 근거를 두고 있다. ○ 연행시기 및 장소 배따라기는 1910년대부터 지금까지 꾸준히 불리고 있는 악곡으로, 광무대ㆍ장안사ㆍ단성사 등의 극장에서 대표적인 레퍼토리로 연행된다. ○ 음악적 특징 음 구조는 레(re)-미(mi)-솔(sol)-라(la)-도(do′)’의 5음음계로, ‘레-라-도’가 주요선율골격을 이루고 ‘레’ 음에서 종지하고 ‘라’ 음은 위로 치켜 떨어주듯이 요성하는 전형적인 수심가토리에 해당한다. 박자구조는 3소박 세마치장단을 기본으로 하지만 각 절의 시작 부분에서 3소박 2박이 혼용되어 불규칙한 장단으로 구성되며, 특히 이 부분에서 헤미올라 리듬이 자주 사용된다.

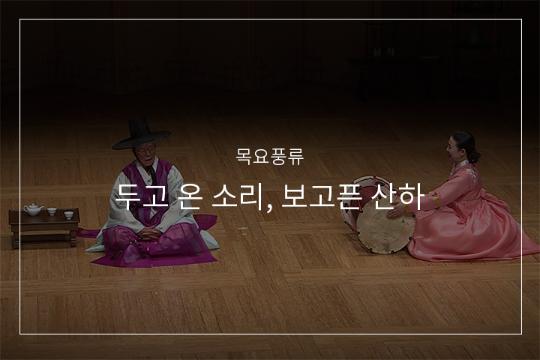

< 서도잡가 배따라기 ©국립국악원 >

○ 연주 악대 및 악기 편성 장구 반주에 맞추어 앉아서 노래한다. ○ 형식과 구성 후렴구가 있고, 절이 구분되지만 각 절의 길이 및 선율이 달라지는 형태로 불분명한 유절 형식으로 구성된다. 오복녀 창 <배따라기>를 기준으로 살펴보면, 3절 구성으로 도입부분-후렴구-1절-후렴구-2절-후렴구-3절-후렴구로 구성된다.

-

노랫말

배따라기의 사설은 크게 세 단락으로 구분된다. 첫 번째 단락은 뱃사람인 자신의 신세를 한탄하는 장면, 두 번째 단락은 바다에 나갔다 풍랑을 만나 어렵게 살아돌아오는 장면, 세 번째 단락은 가족과 극적 상봉한 후 다시는 배를 타지 않겠다는 장면이다. 윤회/윤색은/다지나/가고/ 황국/단풍이/다시돌아/오누나 에/지화/자/좋/다/ 천생만민은/필수지업이/다각각/달라/ 우리는/구태여/선인이/되어/ 먹는밥은/사자밥이요/자는잠/은/칠성판/이라지/ 옛날노인/하시던/말씀은/속언/속담으로/알아를/왔더니/ 후략... 오복녀 노래, <인간문화재 <오복녀 서도소리 제3집>(좌창)>, 서울음반, 1994. -

의의 및 가치

배따라기는 1910년대에 제작된 음원이 남아 있는 악곡으로, 1910년대부터 1930년대까지 서도잡가의 변화 양상을 살펴볼 수 있는 중요한 자료이다. 특히 배따라기는 1910년대 평양날탕패가 서울 중앙무대에서 불렀던 대표적 악곡으로, 당시 서도 명창들이 중앙무대에 진출하여 흥행에 성공할 수 있도록 한 중요한 계기가 되었다는 점에서 의미가 있다. 내용적으로도 뱃사람들의 어려움을 서사체로 풀어낸 작품으로 높은 문학성을 지니고 있다. -

참고문헌

이창배, 『한국가창대계』, 홍인문화사, 1978. 김종진, 「배따라기의 존재 양상과 문학 교육적 의미」, 『우리문학연구』 28, 2009. 이성초, 「서도잡가 연구」, 서울대학교 박사학위논문, 2015 -

집필자

이성초(李星草)

-

검색태그

-

관련 동영상

더보기