-

다른 이름

쌍으리, 쌍허리, 쌍오리, 쌍우리

-

정의

-

요약

쌍어리는 검무의 춤사위 중 하나이다. 대무(對舞)형식으로 마주 보는 두 명이 한 손을 상대의 어깨에 얹고, 다른 한손을 상대의 겨드랑이에 대고 밀고 당기듯 서로 으스대거나 뽐을 내는 듯이 움직이는 동작이다. 여러 지역 교방검무에서 추어지며, 〈진주검무〉에서는 쌍어리, 〈통영검무〉와 〈호남검무〉에서는 ‘쌍오리’라 한다.

-

유래

-

내용 및 구성

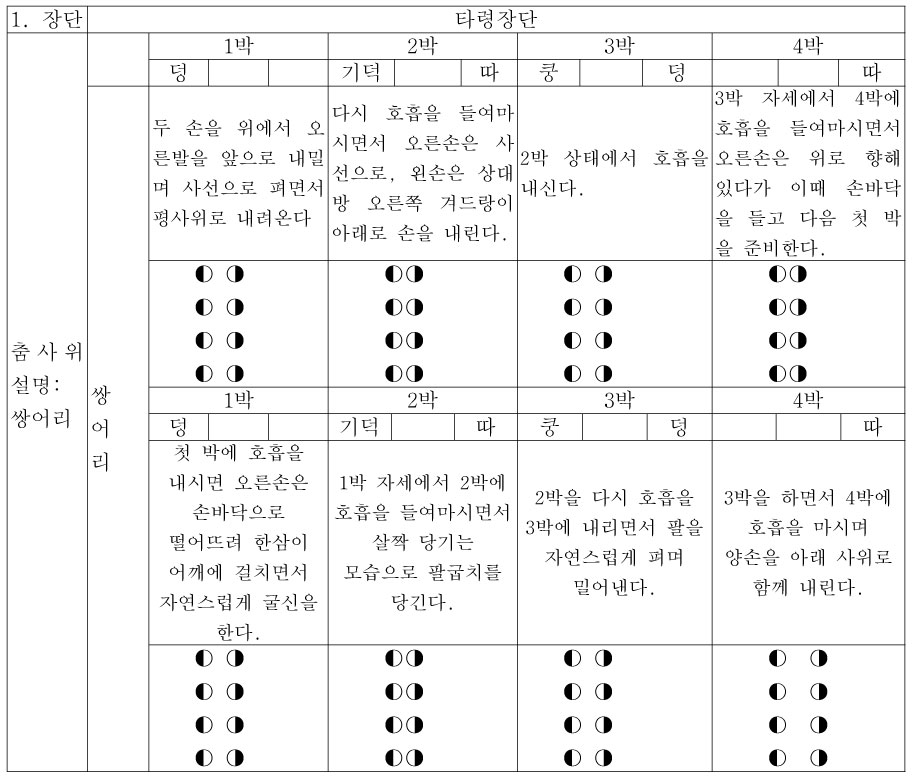

쌍어리는 주로 교방검무에서 사용되는 춤사위로, 대표적으로 〈진주검무〉에서 나타난다. 양손에 한삼을 끼고 추는 한삼사위 동작으로, 느린 염불장단으로 시작하여 느린타령장단까지 평사위-배맟추기-숙인사위-움칠사위-뿌릴사위-쌍어리-결삼사위-낙삼사위 순서로 이어진다. 쌍어리 동작은 2열종대로 서로 마주보고 양손을 위로 올린 상태에서 시작된다. 오른손은 상대 어깨 위에, 왼손은 상대 겨드랑이 아래 놓고 오금을 주면서 호흡으로 밀고 당기면서 어르는 동작으로 두 장단에 걸쳐 실시한다. ○ 쌍어리 구조와 장단 춤사위 구성으로 한삼사위 동작에서 염불장단으로 시작하여 느린타령장단까지 이어진다. 한삼사위는 평사위-배맟추기-숙인사위-움칠사위-뿌릴사위-쌍어리-결삼사위-낙삼사위로 이어진다. 쌍어리부터 장단은 느린 타령장단으로 연주된다.

< 교방검무의 쌍어리 동작과 장단 ©진주시청 >

<쌍어리 춤사위 ©국립국악원>

○ 쌍어리 춤사위 쌍어리 동작은 2열 종대로 서로 마주보면 양손을 위로 올려진 상태에서 시작된다. 오른손은 상대 어깨 위에 왼손은 상대 겨드랑이 아래 손을 놓고 오금을 주면서 호흡으로 밀고 당기면서 어르는 동작으로 2장단 실시한다.

-

반주 음악

-

복식ㆍ의물ㆍ무구

-

의의 및 가치

〈진주검무〉 예능보유자인 최예분(崔禮分, 1912~1993)은 ‘쌍허리’라 하였고, 현재 쌍어리라 한다. 검무 동작에서 흥겹고 서로 어르는 동작은 통영 〈승전무(검무)〉·이매방류 〈호남검무〉에서도 ‘쌍오리’라 하고, 〈평양검무〉에서도 ‘두 손 모아 허리춤’이라 하고, 〈밀양검무〉에는 ‘상대어름사위’라 설명하고 있다. 이처럼 쌍어리는 여러 지역 검무에서 널리 추어지는 쌍쌍대무(雙雙對舞) 동작이다. 쌍어리를 출 때 자태를 흩뜨리지 않도록 오금과 굴신이 있어야 하고, 상대방을 살포시 잡되 활발하면서도 역동적인 움직임이 나타나야 한다. 서로 자태를 뽐내고 어르는 모습은 교방검무의 멋을 잘 보여준다.

-

참고문헌

국립문화재연구소, 『입춤ㆍ검무ㆍ한량무』, 계문사, 1996. 국립민속박물관, 『조선대세시기Ⅳ:동경잡기』, 국립민속박물관, 2007. 국립부산국악원,『영남춤사위 용어편람』, 국립부산국악원, 2005. 김정녀·성기숙, 『무형문화재보고서19』, 문화재관리국, 1997. 김천흥·박헌봉·유기룡,『무형문화재조사보고서18』, 문화재관리국, 1966. 박재·김성은 역, 『동사일기』, 보고사, 2017. 성계옥·차수수. 『진주검무』, 화산문화, 2002. 성기숙,『한국춤의 역사와 문화재』. 민속원, 2005. 성무경,『교방가요』, 보고사, 1990. 이유준, 『몽유연행록』, 세종대왕기념사업회, 2018. 임수정, 『한국의 교방검무』, 민속원, 2011. 정병호, 『한국의 전통춤』, 집문당, 2002. 정병호·이보형, 『무형문화재조사보고서169』, 문화재관리국, 1966. 한국문화상징사전편찬위원회. 『한국문화상징사전』 동아출판, 1992. 홍종선, 『연행가』, 신구문화사, 2005.

-

집필자

김태덕(金台德)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.