-

다른 이름

더그레, 괘자(褂子), 답호(褡護), 호의(號衣), 작자(綽子)

-

정의

동다리 겉에 착용한 소매 없이 길이가 긴 조끼형태의 포

-

요약

전복은 전투용 군복을 착용할 때 동다리 위에 겹쳐 입었던 소매가 없는 긴 길이의 포이다. 깃과 섶이 없고 여밈 부분이 겹치지 않는 세 자락의 형태로 구성된 것이 특징적이며, 조선시대 말기에는 군복 이 외에 남자 어른의 평상복으로, 어린아이의 예복으로도 착용되었다.

< 군복으로 착용된 전복: 무관들이 착용하였던 군복으로 김병주(金炳疇:1824-1888) 유품 복원품이다. 소매가 없고 허리 아래부터 등솔기와 양쪽무 아래가 트여있다. ©국립민속박물관 >

< 남자 평상복 전복: 광복 이후 시대 성인 남성의 평상복으로 착용했던 전복이다. ©국립중앙박물관>

< 남아 돌복 전복: 남아 돌복으로 착용되었던 전복으로 남색 견으로 제작된 홑겹 옷이며, 목둘레, 소매둘레, 앞트임, 도련 등 옷 가장자리에 금박장식이 되어있다. ©경운박물관> -

유래 및 역사

전복은 조선 후기 무관이 협수 위에 입는 군복의 하나였지만, 1880년대 이후부터는 왕 이하 사대부의 통상예복으로 착용되었다. 조선 영조 46년(1770년)에 편찬된 『증보문헌비고(增補文獻備考)』에 따르면 전복(戰服)은 선조대(宣祖代) 오늘날의 전복은 옛날의 반비(半臂)인데 일명 작자(綽子) 또는 답호(踏胡)라 한다고 하였고, 더그레ㆍ호의(號衣)ㆍ쾌자(快子)라고도 한다는 내용도 있다. 조선시대 중기까지는 전복, 쾌자, 답호는 형태에서 구분이 있었으나 왕의 국장 때 소렴의대, 대렴의대를 비교해 보면 영조, 순조, 고종의 의대에서 답호, 쾌자, 전복의 명칭이 혼용되어 사용되기 시작하였다. 대한제국 고종 때에는 의제개혁으로 전통복식이 간소화되면서 관복은 흑단령하나로 통일되었고, 사복은 소매가 좁은 포위에 착용하는 긴 형태의 조끼가 자리 잡으면서 착수(窄袖) 포 위에 착용하는 조끼를 전복이라 하였다. 또한 갑신의제개혁이후 전복은 군복 이 외에 남성의 평상복으로 착용하게 되면서 후에 어린아이의 예복의 구성복식 중 하나로 착용되었다.

-

내용

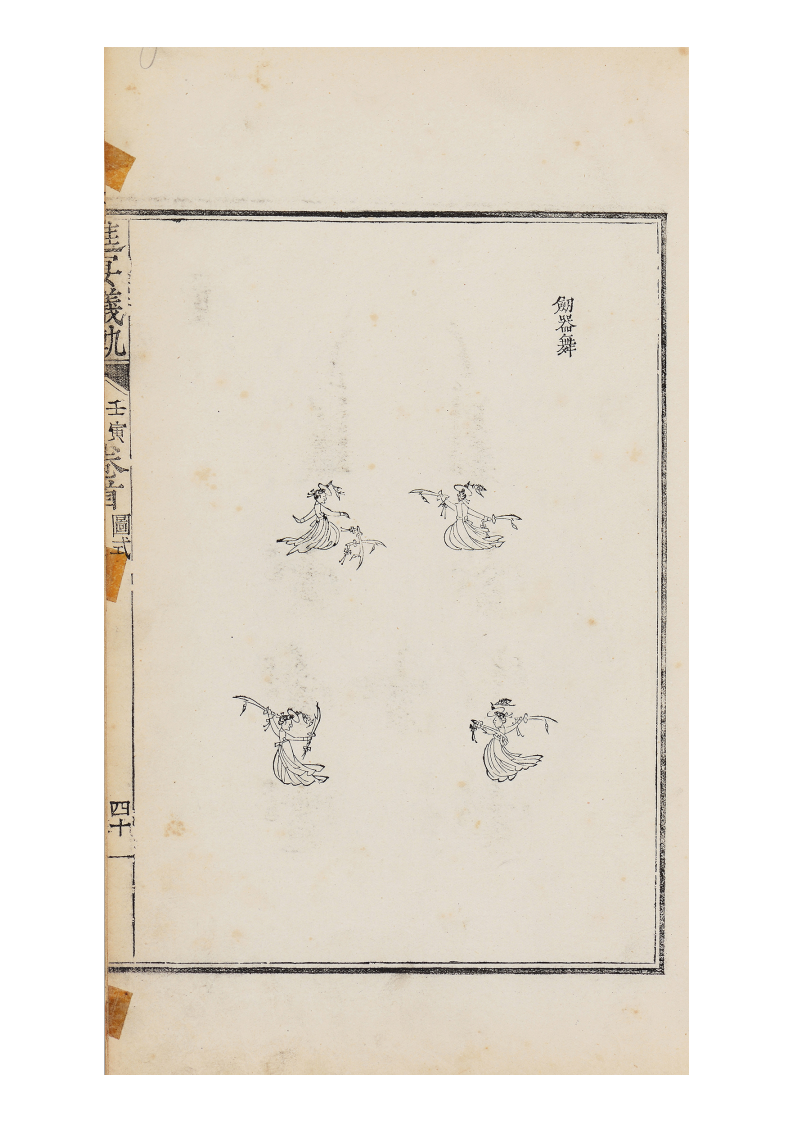

○ 쓰임 및 용도 전복은 본래 무관들의 군복으로 착용되었던 것으로 소매의 통이 좁은 동다리의 위에 덧입는 조끼 형태의 의복이다. 그러다 조선 후기에 의제개혁이 실시되면서 성인 남성의 평상복으로도 착용되기 시작하였다. 특히 성인 남성의 사복으로 전복이 착용되었으며, 이 후 실시된 의제개혁으로 어린 아이들의 예복으로 착용되기 시작하였다. 이 외에 전복은 궁중 진연과 진천 행사에서 검기무(劍器舞)를 추는 여령들의 무용복식으로 착용되었고, 이는 현재까지도 동일한 구성으로 착용되고 있다. 또한 무당이 무복(巫服) 전복을 착용하기도 한다. ○ 구조 및 형태 전복은 한국 전통복식의 형태 중 가장 특징적인 요소라 할 수 있는 깃과 섶이 없는 형태로 전복의 앞 중심에서 이루어지는 여밈은 겹쳐지는 부분 없이 앞 중심에서 좌우 옷자락이 맞대어 지는 방식이다. 또한 좌우 길에 부착되는 삼각무는 부착되어 있기도 하고 생략되기도 한다. 이와 함께 옆선이 진동선 위치까지 트여 있어서 앞길 좌, 앞길 우, 뒷길 총 세 자락으로 구성된 조끼형태로 보여진다. 일부의 전복은 트임의 위치가 옆선과 앞 중심선에 뒷 중심선까지 트여있는 것도 있으며, 트임 아래 매듭단추와 고리가 있는 것도 있다. ○ 재질 및 재료 군복으로 착용한 전복은 겉감은 남색으로 하고, 안감은 홍색으로 곁으로 제작된 것이 대부분이다. 검기무 여령이 착용한 전복은 의궤의 기록을 통해 확인할 수 있는데 대부분 검은 빛을 띤 푸른빛을 의미하는 아청색이지만 일부 기록에서는 자색이라 표현되어 있기도 하다. 이는 전복의 겉감이 아청색, 안감이 홍색으로 되어있어서 이 두 겹이 겹쳐지면서 겉감과 안감의 색이 혼합되어 보이기 때문이다.

-

특징 및 의의

전복은 소매가 없으며, 옆과 등솔이 트인 세 자락의 웃옷으로 쾌자(快子)의 일종이다. 안감은 붉은색으로 하며, 전복을 입을 때에는 같은 색의 광대(廣帶)를 매고 남색의 사(紗)로 만든 전대를 앞에 늘어뜨린다. 또한 무복으로 전복이 착용될 때는 융복을 착용하는 것과 같이 병부를 착용한다. 무복으로 전복을 착용할 때는 안에 동다리라는 포를 입으며 옆선에 무가 없고 뒷 중심선과 옆선이 진동선까지 터져있어 활동하기 편리하다. 전복 중 일부는 앞 중심, 옆선, 뒤 중심까지 트임이 있어서 네 자락으로 구성되기도 한다. 전복의 구성법은 겹으로 만드는 것과 홑으로 만드는 것 두 가지이며, 전복은 대부분 청색 겉감에 홍색 안감으로 제작된다.

< 임인진연의궤(任寅進宴儀軌)에서 검기무 여령의 복식: 임인진연의궤(任寅進宴儀軌)에서 표현된 검기무 여령의 복식에서 좁은 소매와 전복을 함께 착용하고 있는 것을 확인할 수 있다. ©국립국악원 >

특히 『임인진연의궤(任寅進宴儀軌)』를 통해 확인한 검기무 여령 전복의 색상은 대부분 검은 빛을 띤 푸른빛을 의미하는 아청색이지만 『기축진찬의궤(己丑進饌儀軌)』, 『무신진찬의궤(戊申進饌儀軌)』, 『계유진작의궤(癸酉進爵儀軌)』에서는 자색이라 기록되어 있기도 하다. 이는 대부분의 검기무 복식이 겉감은 아청색, 안감은 홍색으로 되어있어 홑겹의 천이 두 겹으로 겹치면서 겉감과 안감의 색이 혼합되어 보인 것이라 할 수 있다. 평상복으로서의 전복은 표의(表衣)나 이의(裏衣)로 착용되었으나 궁중기록화에 표현된 검기무의 전복은 표의(表衣)로만 착용되었다. 개화기가 되면서 전복은 군복이 아닌 평상복으로 포위에 착용하게 된다. 현재는 굿거리 중 대감거리에서 무당의 복식으로 착용하고 있으며, 검기무에서는 전복보다 소매가 좁은 쾌자형으로 무용복식으로 착용되고 있다.

< 무복으로 착용된 전복: 무복으로 착용된 흑색 전복으로 뒷중심, 앞중심, 양 옆선이 모두 트여 있어 네자락 형태로 구성되어 있다. ©국립민속박물관 > -

참고문헌

『조선왕조실록』 『증보문헌비고』 국립민속박물관, 『한국의식주생활사전』, 평사리, 2017. 김영숙, 『한국복식문화사전』, 미술문화, 1998. 남미화, ⌜조선후기 기록화에 나타난 검기무 복식에 관한 연구⌟, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, 2003. 박가영, ⌜조선후기 전복(戰服)의 용도와 착용방식⌟, 『한국복식』32, 2014. 송미경, ⌜조선시대 답호연구, 17세기 전기까지⌟, 『(服飾)』59/10, 2009. 진덕순, 이은주, ⌜의궤를 통해 본 궁중 검기무 복식⌟, 『국악원논문집』37, 2018.

-

집필자

배리듬(裵리듬)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.