-

정의

1902년 말과 1903년 1월 사이에 황실 소관 실내 극장인 ‘희대(戱臺)’에서 대중을 상대로 개최한 전통 공연.

-

요약

상업적 목적으로 출범한 예인(藝人) 중심의 전통연희회사 협률사(協律社)는 대중을 상대로 <소춘대유희>라는 유료 공연을 기획하여, 1902년 12월과 1903년 1월 중 수일 동안 공연을 개최하였다. 80여명의 출연진이 전통 악무와 남사당놀이, 무동놀이, 탈춤, 쌍줄타기 등의 연희를 다양하게 선보이는 가운데, 판소리에 등장하는 주인공들의 배역을 나눠 부르는 분창 형태의 초기 창극 공연이 이목을 끌었다. 이 공연은 전통연희가 실내 상업 공연으로 전환되는 계기를 마련하였을 뿐 아니라 신분고하에 상관없이 입장권만 구입하면 누구나 관람이 가능한 근대적 향유 기회를 제공하였다

-

유래

<소춘대유희> 공연의 발단은 1902년 고종황제의 망육순(望六旬)과 즉위 40년을 기념하기 위해 계획되었던 진연(進宴)과 칭경예식(稱慶禮式)과 관련이 있다. 당시 칭경예식에 사용될 서구식 극장 형태의 연희 공연장인 ‘희대’가 봉상시(奉常寺) 내에 설치되고 전국에서 예인들이 소집되었으나 칭경예식이 연기되자, 이 때 집결한 예인들을 중심으로 영리 목적의 협률사라는 전통연희회사가 결성되었고, 이들이 대중을 상대로 개최한 첫 번째 공연이 <소춘대유희>였다.

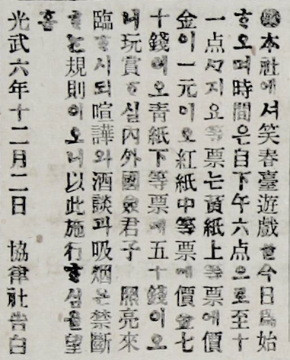

< 소춘대유희 첫 유료공연 광고(제국신문, 1902.12.04.) ©국립중앙도서관 > -

내용

○ 공연개요 <소춘대유희>는 봉상시 내 설치된 실내극장 희대에서 제1차로는 1902년 12월 4일부터 12월 6일까지 약 3일간, 제2차는 이듬해 1월에 개최되었다. 공연시간은 저녁 6시부터 11시까지였으며, 400석 규모의 극장 희대의 좌석은 상·중·하 세 등급으로 나뉘어 있었으며, 입장권은 상등표는 황지(黃紙, 1원), 중등표는 홍지(紅紙, 70전), 하등표는 청지(靑紙, 50전)이었다.

< 협률사 소춘대유희의 공연 내용 관련 기사. ©국립중앙도서관 >

○ 내용과 구성 <소춘대유희>의 공연 구성에 대해서는 <제국신문> 논설 및 직접 공연을 관람한 프랑스인 고고학자 에밀 부르다레(Emile Bourdaret, ?~?)의 기록을 참고할 수 있다. 이 자료들은 <소춘대유희>의 레퍼토리가 광대, 탈꾼, 소리꾼, 춤꾼, 소리패, 남사당, 땅재주꾼, 기생 등에 의해 연행되었으며, 공연 내용은 이들의 악가무, 연희였음을 알려준다. 특히 <춘향가> 및 <심청가>의 배역을 나눠 공연하는 이른바 ‘분창 형식’의 창극 공연이 선보였고, 이를 여러 날에 나누어 상연하여 관객의 반복 관람을 유도하였다.

-

의의 및 가치

<소춘대유희>는 전통연희가 옥외 중심의 연행에서 벗어나 실내 상설 공연으로 전환되는 계기를 마련하였으며, 신분고하와 상관없이 입장권의 등급에 따라 관객의 좌석이 배정되고, 여성 관객들도 칸을 나눈 공간에서 관람이 가능한 향유 기회를 제공했다. 공연 레퍼토리 중에서는 판소리를 여러 명이 분창하는 창극 형식을 선보인 점에 근대 한국 공연예술사에서 주목된다.

-

참고문헌

정진국역, 『대한제국 최후의 숨결』, 글항아리, 2009. 조영규, 『바로잡는 協律社와 圓覺社』, 민속원, 2008. 김민수, 「초창기 창극의 공연양상 재고찰-협률사와 원각사의 공연활동을 중심으로-」, 국악원논문집 27, 2013. 김민수, 「1900년대 창극의 형성에 관한 재고찰」, 음악과 현실 62, 2021. 백두산, 「근대 초기 서울지역 극장문화 형성과정 연구」, 서울대학교 대학원 박사학위논문, 2017 백두산, 「협률사의 ‘소춘대유희’ 공연활동 재론」,한국극예술연구 64, 2019. 「광고」, 『제국신문』, 1902. 12.4. 「논설, 협률사구경(계속)」, 『제국신문』, 1902.12.16. 「協律社自發」, 『제국신문』, 1903. 2. 17.

-

집필자

김민수(金珉秀)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.