-

다른 이름

취수청, 취수방, 영취수청, 취고수방

-

정의

조선후기 지방 관아나 군영에 설치된 취고수가 기거했던 공간.

-

요약

취고수는 임진왜란(1592-1598)을 계기로 당시 중국 명나라로부터 도입한 군영악대 제도이며, 조선후기 오군영과 지방 군영에 소속해 있었다. 취고수청은 지방 군영에 취고수가 기거하던 공간이었다. 취고수청의 명칭은 지역에 따라 취수청, 취수방, 영취수청, 취고수방 등으로 다르게 나타나기도 한다. 1894년 군영이 철폐되자 취고수 제도도 폐지되었고, 이에 따라 취고수청은 취고수의 음악을 전승하는 곳으로 그 기능이 변경되기도 했다.

-

유래

취고수는 임진왜란(1592~1598)을 계기로 당시 중국 명나라로부터 도입한 군영악대 제도이며, 조선 후기 오군영과 지방 군영에 속해 있었다. 조선시대에는 전국의 읍을 행정 조직인 동시에 군사 조직 단위인 진으로 편성했고, 각 읍의 수령에게 군사 지휘관을 겸하게 했다. 따라서 각 읍에도 취고수가 설치되었고, 취고수가 기거하는 취고수청이 설치되었다. 취고수청은 1894년 군영의 철폐에 따라 폐지되었다. 지역에 따라 일부 취고수청은 신청 등으로 명칭이 변경되었고, 신청농악을 연주하는 등으로 그 기능이 변화되었다.

-

내용

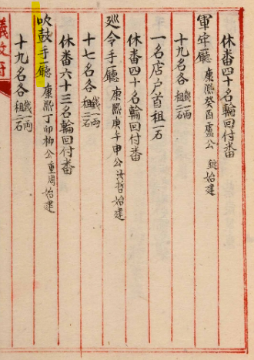

취고수는 임진왜란을 계기로 중앙 군영과 지방 군영에 설치되었다. 조선시대에는 전국의 읍을 행정 조직인 동시에 군사 조직 단위인 진으로 편성했고, 각 읍의 수령에게 군사ㅠ지휘관을 겸하게 했다. 따라서 각 읍에도 취고수가 설치되었고, 이에 따라 취고수가 기거하는 취고수청이 설치되었다. 취고수청의 명칭은 지역에 따라 다르게 나타나기도 한다. 취고수는 취타수, 취수로도 불렸기 때문에 취수청, 취수방이라고도 했고, 소속 기관의 명칭을 붙여 영취수청이라고도 했으며, ‘청’ 대신 ‘방’을 붙여 취고수방이라고도 했다. 1894년 군영의 철폐에 따라 취고수 제도도 폐지되었다. 이후 취고수청은 취고수의 음악만을 계승하여 농악을 연주하는 곳으로 변화된 경우도 있었다.

-

참고문헌

배인교, 「19세기 남성 음악인들의 保와 朔料에 대한 연구-19세기 관찬읍지를 대상으로」, 『한국음악연구』 39, 한국국악학회, 2006. 이숙희, 「조선후기 지방 군영 취타악대 연구」, 『한국음악연구』 40, 한국국악학회, 2006.

-

집필자

이숙희(李淑姬)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.