-

다른 이름

석전악보(釋奠樂譜), 임우악보(林宇樂譜), 원조 임우 대성악보(元朝林宇大成樂譜)

-

정의

문묘 제례를 위한 중국 원(元) 시대의 석전악보.

-

요약

1349년에 중국 원 시대의 인물 임우가 편찬한 문묘 제례악 악보이다. 조선조 세종 때에 아악을 정비하는 과정에서 ‘근거로 삼을 만한 아악 악보’로 평가받았다.『세종실록』 「악보」에 인용, 수록되어 오늘에 전한다.

-

유래

『대성악보』라는 명칭은 중국의 『고금도서집성(古今圖書集成)』(1682) 및 『반궁예악소(頖宮禮樂疏)』(1781)에서 보이지만 현재 악보의 내용은 오직 『세종실록』 권137 「악보」에만 전하고 있다. 『대성악보』의 한국 전래 시기 및 경로는 미상이며 1430년(세종 12) 12월에 「아악보」가 편찬될 때 아악보 원전 중의 하나로 편입되었다.

-

내용 및 구성

○ 서지사항 『대성악보』의 존재는 현재 『세종실록』 권137. 25a면부터 27b면까지 모두 6면에 걸쳐 수록된 것에서만 확인된다. 제목은 <원조임우대성악보> 이고, 악보 명칭 아래에 '至正條格所載之樂譜,無淸聲,宮變宮不分,律呂不齊- 원나라의 「지정조격(至正條格)」에 실린 악보는 청성(淸聲)이 없고, 궁과 변궁의 구분이 불분명하며, 음률이 고르지 않다)는 내용이 적혀 있다. 한편, 조선 시대의 여러 문헌에 『대성악보』를 인용한 내용에 따르면, 악기와 의물의 도설(圖說)이 포함되었음을 알 수 있다. 이러한 예는 명(明)의 석전의례 기록인 『반궁예악소(頖宮禮樂疏)』에서도 보인다. 즉, 『대성악보』는 『세종실록』 「악보」에 전하는 악곡의 가사와 선율 외에 『반궁예악소』와 같이 부가적인 여러 정보를 담은 악보였을 것으로 추정된다.

○ 명칭 『대성악보』는 조선에서 다양한 명칭으로 불리었다. 『세종실록』의 연대기 및 악보, 『난계유고(蘭溪遺稿)』, 『악학궤범(樂學軌範)』, 『증보문헌비고(增補文獻備考)』, 성현의 「현금합자보서」, 이규경의 『오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)』 등의 문헌에 ‘대성악보(大成樂譜)’, ‘대성악보(大晟樂譜)’, ‘석전악보(釋奠樂譜)’, ‘임우악보(林宇樂譜)’ 등 다양한 이칭으로 표기되었는데 이 중 『대성악보(大晟樂譜)』의 경우 『대성악보(大成樂譜)』의 오기(誤記)인지, 아니면 북송 대의 ‘대성악(大晟樂)’을 수록한 별개의 악보가 또 있었는지 현재로서는 정확히 알기 어렵다.

○ 구성과 내용 『대성악보』에는 공자ㆍ증자ㆍ안자ㆍ맹자를 모신 대성전의 석전제례 악곡이 제례 절차 순으로 악곡명과 악조, 악장, 선율이 기보되어 있다. 제례의 절차에 따른 악곡명과 악조는 다음과 같다.

〈표〉 『대성악보』 소재 석전악의 절차와 악곡명ㆍ악조영신(迎神) 응안지곡

(凝安之曲)황종궁ㆍ대려각ㆍ태주치ㆍ응종우 관세(盥洗) 동안지곡

(同安之曲)고선궁 승전(升殿) 동안지곡 남려궁 전폐(奠幣) 명안지곡

(明安之曲)남려궁 봉조(奉俎) 풍안지곡 고선궁 (豊安之曲) 초헌

(初獻)文宣王位 성안지곡

(成安之曲)남려궁 兗國公位 郕國公位 沂國公位 鄒國公位 亞ㆍ終獻 문안지곡

(文安之曲)고선궁 徹籩豆 오안지곡

(娛安之曲)남려궁 送神 영안지곡

(寧安之曲)황종궁 望瘞 관세와 같음

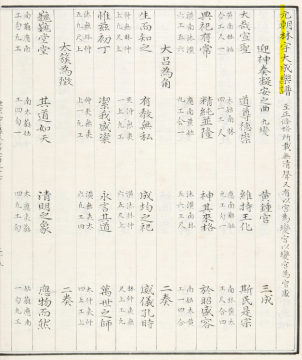

○ 기보법 『세종실록』에 수록된 『대성악보』의 석전악 기보는 4자 1구, 8구 1장으로 이루어진 각 곡의 가사를 네 글자 단위로 구분하여 띄어 쓰고, 한 구 당 두 행, 한 곡 당 네 행을 할애하여 가사와 율명, 공척보 표기를 나란히 적었다. 짝을 이루는 두 행의 오른쪽 한 줄에는 가사를 적고, 두 행의 왼쪽 줄에는 12율명과 공척보(工尺譜)을 이용하여 음높이를 적었다.

< 『세종실록』 「악보」에 수록된 『대성악보』의 일부이다. 가사 4글자를 한 단위로 묶어 32개의 글자를 4행으로 기보하였다. ©국가기록원 역사기록관 >

○ 역사적 변천 조선 건국 후 예악 정비를 새로이 추진하는 과정에서 『대성악보』는 『주례(周禮)』를 비롯한 고악론에 가장 부합하는 악보로 평가받았다. 당시 참고할 수 있는 악보 중에는 원대의 법전인 『지정조격(至正條格)』에 실려있는 것도 있었지만, 청성 표기가 누락되었거나 궁(宮)과 변궁(變宮)의 표기가 부정확하였기 때문에 『지정조격』 소재 악보 대신 『대성악보』가 제례악의 근간으로 채택될 수 있었다.

세종조에는 『대성악보』에 수록된 열여섯 곡 중 열두 곡을 선택하여 황종궁 열두 곡의 선율을 정하고, 12율 각각을 궁으로 삼아 모두 144곡을 완성하여 제례악을 위한 아악보가 완성되었다.

『대성악보』 선율을 조선의 방식으로 활용한 144곡의 아악곡은 이후 조선에서 이전부터 사용해 온 ‘십이율성통례(十二律聲通例)’에 따른 열두 곡과 영신례와 송신례에 사용될 세 곡을 더한 열다섯 곡으로 압축되어 조선의 아악으로 변용되었다. 아악 144곡은 『세종실록』 「악보」에, 15곡은 『악학궤범』에 수록되어 전한다.

한편, 아악곡의 선율을 제정할 때 외에도 성현이 합자보를 창안하는 과정에서 음고와 지법의 표기 방법 등을 『대성악보』에서 참고했다는 기록이 있고, 제례 아악기의 제작에도 이 악보가 주요 근거로 활용되었다. -

의의 및 가치

대성악보는 14세기 아악의 양식을 보여주는 악보로 중국 원나라에서 편찬되었으나 현재는 『세종실록』 「악보」에서만 볼 수 있는 희소성 높은 사료이다. 한국음악사 관점에서는, 고려 전래의 아악 전통이 조선시대 세종 때 새롭게 정비되는 과정에서 근거로 삼을 만한 신빙성 높은 악보로 평가받은 점, 그 결과 조선의 제례에 사용될 아악곡 144곡의 원전으로 활용된 점, 제례악기 및 기보법 제정에 주요 참고 자료로 인용된 점 등에서 사료적 중요도가 높게 평가된다.

-

고문헌

『세종실록(世宗實錄)』 『세종실록』 「악보(樂譜)」 『난계유고(蘭溪遺稿)』 『증보문헌비고(增補文獻備考)』 『악학궤범(樂學軌範)』 『허백당집(虛白堂集)』 『오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)』 『고금도서집성(古今圖書集成)』 『반궁예악소(頖宮禮樂疏)』

-

참고문헌

송혜진, 『한국 아악사 연구(韓國 雅樂史 硏究)』, 민속원, 2000. 송혜나, 「현행 한국 문묘제례악의 연원 및 제정 원리 연구 기일(其一) - 원조임우대성악보(元朝林宇大成樂譜) 고찰을 중심으로」, 『한국문화연구』 23, 2012. 송혜진, 「조선초기 『대성악보』의 수용과 변용」, 한국학중앙연구원 박사학위논문, 1996. Robert C. Provine, 『Essays on Sino-Korean Musicology : early sources for Korean ritual musical』, Iljisa, 1988. Robert C. Provine, 「The Treatise on Ceremonial Music(1430) in the Annals of the Korean King Sejong」, 『Ethnomusicology』 18/1, 1974.

-

집필자

송혜진(宋惠眞)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.