-

다른 이름

정성지율(正聲之律)

-

정의

-

요약

-

유래

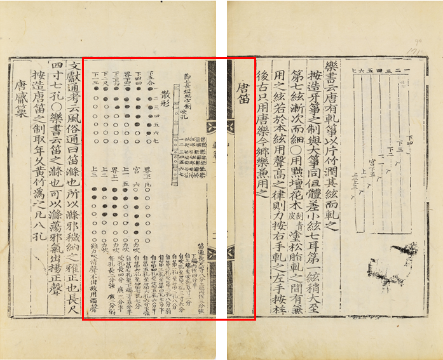

정성과 중성의 개념은 기본적인 12율 체계를 반음 높이 차이로 구분하여 주악의 시점과 24절기의 음양(陰陽)을 조화롭게 하려는 ‘수기용률법(隨氣用律法)’에 근거한 것이다. 북송 휘종 때에 위한진의 제안으로 정립된 정성의 12율 체계는 양의 절기(소한ㆍ입춘ㆍ경칩ㆍ청명ㆍ입하ㆍ망종ㆍ소서ㆍ입추ㆍ백로ㆍ한로ㆍ입동ㆍ대설)에 사용되었다. 이와 같은 대성악의 정성과 중성 체계는 대성아악의 수용과 함께 고려에도 소개되었다. 『고려사』 「악지」에 수록된 대성아악의 악기 물목에는 정성악기와 중성악기가 동일 수량으로 기록되었고, 고려에서 제정된 악장도 정성과 중성, 두 종류로 마련되었다.

그러나 주악의 시기에 따라 정성과 중성의 율을 달리 사용한다는 발상은 실제 운영 과정에서 비합리성이 노출됨에 따라 북송에서는 “1118년(정화 8년)에 폐지되었다”는 기록이 있고 고려에서는 의종대에 이르러 더 이상 정성ㆍ중성의 구분이 적용되지 않았음이 확인된다.

현전하는 북송의 대성악 유물을 통해 정성과 중성 체계의 음고 차이를 확인할 수 있으나, 유물이 한정된 데다 제작 시기와 제작의 완성도, 측정 방법에 따른 음고 차이가 있어 이를 근거로 정성과 중성의 음고를 현대적 개념으로 수치화하여 특정하기는 어렵다.

< 북송 휘종 대에 제작된 이칙(夷則) 종: 북송대에 제작된 종 유물의 하나로 종 표면에 이칙(夷則)이라 적혀있고, 측정 음은 G에 해당한다. ©대만 국립고궁박물원(國立故宮博物院) > -

내용

대성악의 정성은 중성보다 반음 낮은 음이다. 대체로 중성이 c라면 정성은 b이고, 중성이 c#일 때 정성은 c이다. 정성과 중성의 12율 체계는 아악 연주에 편성되는 악기 중 편종ㆍ편경ㆍ훈ㆍ지ㆍ적ㆍ소ㆍ생ㆍ우ㆍ화ㆍ금ㆍ슬의 악기군에 적용되었다. 훈과 지는 크기의 대소로, 생과 우는 황(篁) 두께로, 금과 슬은 현을 조이는 정도로 구분한 데 비해, 편종과 편경은 기본 음고에 차이를 두고 율의 구성을 달리하여 구분하였다. 정성의 편종과 편경에는 종과 경 각 열여섯 매를 달아, 12율로 조율된 중성에 비해 4청성을 더 갖추었다.

-

의의 및 가치

여러가지 의미를 지닌 '정성'이라는 용어 중에서 북송과 고려에서 일정 기간 시행된 대성아악의 특유의 음률 사용법 중의 하나인 '정성'의 개념은 의례가 시행되는 절기와 주악의 음 체계를 연계함으로써 음악과 자연의 조화를 구현하고자 하는 동양의 고전적 음악 사고의 일면을 보여준다.

-

주제어

정악 온음

-

고문헌

『송사(宋史)』 『고려사』

-

참고문헌

송혜진, 「고려시대 아악의 변천과 지속」, 한국학중앙연구원 석사학위논문, 1986. 정화순, 「북송 휘종대의 정성(正聲)과 중성(中聲)에 관한 연구」, 『동양예술』 14, 2009. 최민아, 「중국 대성아악 편종과 고려유입 및 활용에 대한 연구」, 한국예술종합학교 예술전문사논문, 2024. 이유평(李幼平), 『대최종여송대황종표준음고연구(大最钟与宋代黄钟标准音高研究)』, 상해음악학원출판사(上海音乐学院出版社), 2004.

-

집필자

송혜진(宋惠眞)

-

검색태그

-

관련 이미지

더보기