-

다른 이름

칠음(七音)

-

정의

계명(階名) 혹은 선법명(旋法名)으로 사용하는 궁(宮)・상(商)・각(角)・변치(變徵)・치(徵)・우(羽)・변궁(變宮)의 7개 음을 한데 묶어 이르는 명칭

-

요약

칠성은 중국 고대 시기부터 정립된 것으로 계명 혹은 선법명으로 사용하는 궁・상・각・변치・치・우・변궁을 총칭하는 용어이다. 칠성의 음 간격은 궁을 서양 음악의 C로 잡을 경우, 상은 D, 각은 E, 변치는 F#, 치는 G, 우는 A, 변궁은 B이다.

-

유래

칠성은 중국 고대의 『상서(尙書)』에서 처음 등장하는 음악 개념이다. 칠성은 '칠시(七始)'로 불렸으며, 학자 정현(鄭玄)은 이를 황종, 임종, 태주, 남려, 고선, 응종, 유빈이라고 설명했다. 『상서대전(尙書大傳)』에 성왕이 6율(六律), 5성(五聲), 7시(七始), 8음(八音)을 정했다는 기록이 있어 고대부터 중요하게 다루어졌음을 알 수 있다. 또한 춘추시대 『국어(國語)』에서는 칠음(七音)을 7열(별자리), 칠동(도수), 7율과 동일시하여 칠성이 음률을 넘어 우주적 질서와도 연관되었음을 시사했다. 이처럼 칠성은 오성(五聲)보다 늦게 정립되었지만, ‘궁(宮)·상(商)·각(角)·변치(變徵)·치(徵)·우(羽)·변궁(變宮)으로 이루어진 체계가 매우 이른 시기부터 명확하게 정립되었다.’

-

내용

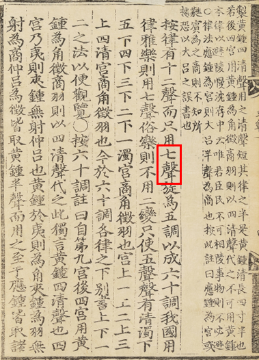

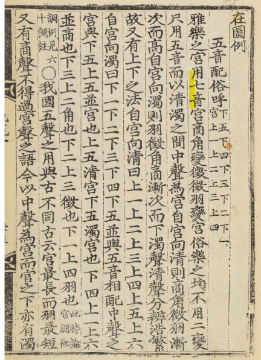

○ 음악적 개념 칠성은 궁(宮)·상(商)·각(角)·변치(變徵)·치(徵)·우(羽)·변궁(變宮)의 일곱 음을 뜻한다. 이 음들은 오성(五聲)에 두 개의 변성(變聲)인 변치와 변궁을 더해 만들어졌다. 이들의 생성 원리는 삼분손익법에 기반한다. 황종(黃鍾)을 시작으로 3분 더하거나 3분 덜어내는 계산법을 통해 순차적으로 일곱 음이 산출되었다. 이러한 산출 순서와 달리, 음높이 순서대로 나열하면 궁·상·각·변치·치·우·변궁이 된다. 이처럼 칠성은 주로 7개의 계명을 지칭하는 용어로 사용되었다. 그러나 송나라의 채원정(蔡元定)은 『율려신서(律呂新書)』에서 십이율 각각이 궁이 되고 그에 따라 칠성이 있어 총 84성(聲)이 된다고 했다. 이때의 칠성은 음 이름이 아닌, 각각 다른 음 간격을 갖는 7개의 선법(旋法)명을 의미했다. 이는 칠성 개념이 단순한 계명 체계를 넘어 선법 이론으로 확장되었음을 보여준다. ○우리나라에서의 악론 전개 칠성 개념은 중국에서 유래했지만, 우리나라 악론에도 깊이 적용되었다. 『세종실록』 권136 「조회아악보」에는 12율명과 함께 칠성을 기보하여 아악(雅樂)에서 칠성 체계를 적극적으로 활용했음을 보여주었다. 이는 『악학궤범』 권1에서 칠성을 아악에만 사용하고, 향악(鄕樂)에서는 두 개의 변성(變聲)을 사용하지 않는다고 명시한 것과 일치한다.

< 『악학궤범(樂學軌範)』 권1 「시용아악십이율칠성도」의 칠성 관련 내용. ©국립국악원 > -

의의 및 가치

칠성은 중국 고대로부터 정립되었으며, 악률(樂律)의 기본 개념으로서 중요한 의미를 갖는다.

-

고문헌

『상서』 『상서대전』 『국어』 『춘추좌전』 『한서』 『회남자』 『통전』 『율려신서』 『악학궤범』 『세종실록』

-

참고문헌

김수현, 『조선시대 악률론과 『시악화성』』, 민속원, 2012. 남상숙, 『악학궤범 악론 연구』, 민속원, 2009. 송방송, 『한겨레음악대사전』, 보고사, 2012.

-

집필자

남상숙(南相淑)

-

검색태그

-

관련 이미지

더보기