-

다른 이름

단오굿, 단오놀이

-

정의

단오날을 전후하여 거행하는 굿을 단오굿이라고 하며, 단오굿에 여러 가지 형태의 굿 이외의 의례가 합쳐져서 단오제라고 한다.

-

요약

단오굿은 한국에서 독자적으로 발전한 단오절과 관련된 굿이다. 단오굿은 흔히 단오제와 혼용하여 지칭하기도 하는데, 그 본질은 수릿날이라고 하는 고유의 명절에 거행하는 특정한 굿과 제의 복합적 성격을 가지고 있는 것으로 곡식의 파종 후에 벌이는 일련의 성장의례와 예축의례적 성격을 가진다. 솟대나 굇대에 맞추어서 행하는 일련의 의례 속에서 생식력을 고양하는 여러 가지 의례를 벌였을 가능성이 있는데, 남녀가무와 유사의 생식의례를 수반하는 것이 원형이었을 가능성이 있다. 그러다 역사적 인물의 죽음과 결부되면서 변형을 거친 것이다. 중국에서 전래된 단오와도 구분되는 고유의 성격을 가진 고을굿이라고 할 수 있다.

-

유래

그 역사적 기원을 말해주는 것으로 두 가지 중요한 기록이 있다. 『삼국지(三國志)』 「위지(魏志)」 《동이전(東夷傳)》 마한조에 ‘항상 오월에 씨뿌리기를 마치면 귀신에게 제사했다. 무리로 모여 노래하고 춤추면서 술 마시기를 밤낮을 쉬지 않았다. 수십 명이 함께 한 가지로 몸을 일으키면서 서로 따르면서 땅을 밟고 몸을 낮추고 위로 솟구쳤는데 손과 발이 서로 어울리게 하였다.’(常以五月下種訖 祭鬼神 羣聚歌舞 飮酒晝夜無休 其舞 數十人俱起相隨 踏地低昻 手足相應)라는 기록이 전하는데, 절기가 어떠한 의미망을 가지는지 살필 수 있을 것이다. 단오와 오월 파종에 대한 일치를 보면서 결국 당시의 제사가 곡식이 잘 자라기 위한 예축의례의 성격을 가진 것임을 알 수 있다. 또한 『성호사설(星湖僿說)』 인사부에 단오절에 대한 기록이 있다. ‘구형(仇衡)이 왕위를 실각함에 영규아간(英圭阿干)이 수로왕 묘향하던 것을 빼앗아서 음사를 지내는데 단오날에 음사를 지내다가 들보에 눌려 죽은 위에 규림(圭林)이 뒤를 있다가 여든 여덟 살에 죽었다. 그의 아들 문원(問元)이 그 뒤를 이어 단오날 배알하는 지냈다고 하였다. 이로 말미암아서 단오일과 추석에 산소에 가는 것은 가락국에서 비롯되었는데, 단오날을 더욱 중시하였다.’(逮仇衡失位 有英規阿干奪廟亭而淫祀 當端午致告 梁壓而死後 圭林繼世 年八十八而卒 其子間元續而克禋 端午日謁之祭 據此端午及仲秋十五日上墳 自駕洛始而端午尤重也) 이 기록에서는 단오절이 죽은 사람의 산소에 가는 의례임을 강조하고 있는 것으로 보아, 죽은 사람의 넋을 위로하는 의례와 관련되는 것이 후대의 형태가 아닌 것을 알 수 있다.

-

내용

단오굿은 대체로 고을굿의 형태로, 한 고장의 성황제의인 읍치의례적 성격을 가지면서 일정하게 변이된 의례적 성격을 가진다. 이는 본래의 농경성장의례적 성격에 유가식 의례가 합쳐지고 재래 무속식의 사제자가 집전하는 상대나 원시시대 주술적 성격의 문화적 전통과 연관되면서 무속의례적 성격이 강한 것을 볼 수 있다. 풍요의례적 생식력을 가진 것이 삼국시대나 고려시대 또는 조선시대의 인물과 관련되어 죽음이 강조되면서 고을의 숭앙 대상으로 변화되었을 가능성이 있다. 아울러서 특정한 탈놀이나 호장놀이가 겸해지고 여성의 춤동작과 연관되어 확장된 것으로 추정된다. 성황사의 성격을 넘어서서 동부 지역의 단오권역에서 진행된 독자적인 의례의 성격을 가진다. 따라서 중국의 단오절과 다른 특정하게 역사적 인물과 관련된 의례라고 하는 점에서 주목된다. 단오는 우리 민족의 중요한 절기이다. 단오를 수릿날이라고 하는데, 이를 달리 수뤼, 수레 등으로 일컬으며 음차하거나 이두식으로 지칭하여 술의일(戌衣日), 차의일(車衣日)이라고도 한다. 단오날이나 단오절은 중국에서 유래된 것이지만 우리의 고유한 세시절기 가운데 하나이다. 그날을 기념하여 여러 가지 의례를 하는데 결국 곡물의 성장을 돕는 의례를 거행하는 것이 바로 수릿날이며, 주술적인 풍농 기원의 의례적 성격을 가지고 있는 것이 바로 단오굿이 된다. 우리나라 전역의 세시풍속권을 구분하면 단오권이나 추석권으로 구분할 수 있는데, 단오권의 세시풍속을 중시하는 지역에서 단오굿이나 단오제가 성행한다. 그런데 예외적으로 법성포단오제는 추석권의 기층문화와 다르게 훨씬 강조되어 있는 점이 눈에 띤다. 실제 내용을 보게 되면 단오권과 구분되는 독자적인 변이가 있으므로 눈여겨보아야 할 것으로 보인다. 단오굿은 농경의 세시에 기반하여 일정하게 의례적 성장을 돕는 농경의 목적 아래에서 생성된 것이다. 그렇지만 이 의례는 일정한 변형을 거쳐서 특정한 시대를 거치면서 일정하게 변형된 의례로 작동하면서 수많은 곡절을 겪은 것으로 이해된다.

-

절차와 구성

단오굿의 내용은 제각각이지만 철저하게 단오를 지내는 굿에서 위하는 시조의 내력에 기반하여 굿을 하는 목적이 부가되어 있다. 특정 인물의 죽음을 기념하는 의례적 목적이 추가된 점을 볼 수 있다. 《경산자인단오제》의 한장군이나 《영산단오제》의 문호장과 같은 인물을 기리는 유래로 바뀌면서 본연의 주술적인 의례가 일정하게 변형되었다.

< 강릉단오제 ©국립무형유산원 > 《강릉단오굿》은 1894년 갑오개혁 이전에는 읍치 성황제의로서 긴밀하게 작용한 것으로 추정된다. 그렇지만 근대화와 일제강점기를 거치면서 조선왕조의 실질적인 의례적 강제성을 성황제가 폐지되는 변화를 겪게 된다. 이로 인해 《강릉단오굿》은 급격한 변화를 겪게 되며 본질적인 측면에서 적지 않은 변질과 변이가 생겼을 가능성이 있다. 지역 주민들이 성황사를 관리하게 되면서 본디 민중적 기반의 역사적 주도권을 가지는 듯하였으나, 일제강점기의 정책으로 말미암아 강릉 대성황사(大城惶祠) 자리에 아마테라스신(天照大神)을 제신으로 하는 신사(神祠)를 구축하면서 변질되었다. 이는 마치 남산의 국사당에 신사를 배치면서 정책적 강압으로 변질시킨 점과 일치한다. 그러나 1930년대까지 현재 강릉의 옥계ㆍ남항진ㆍ강동ㆍ옥천동ㆍ사기막리, 동해의 망상 등지에서 마을단위의 기층민의 노력과 의지로 온전하게 전승되었다. 강릉 내륙 마을에서 행하던 단오굿이 상실되거나 존재감을 잃어버린 것에도 불구하고 특정한 의례적 행사를 함으로써 ‘난장별신’ 또는 ‘장별신’은 의례적 지속성을 갖추어 나갔다. 일제강점기에 억압정책으로 말미암아서 중단되었던 단오굿은 광복 이후 일부 관심 있는 촌로들이 주동이 되고, 강릉 중앙시장의 상인들이 시장의 번영과 안녕을 기원하는 것으로 일정한 의례적 지속성과 변화를 갖추게 되었다. 그렇기 때문에 별신굿에서 풍년굿으로 전환하고 다시금 단오굿으로 개조되는 역사적 변천을 거친 것으로 파악된다. 하지만 단오굿으로 그 기능을 하는 것은 본래의 속성으로 말미암아 풍농성장굿의 성격을 가진 것으로 이해된다. 오늘날과 같은 《강릉단오제》는 1966년에 복원한 《강릉단오제》를 기반으로 1967년 《강릉단오제》가 국가무형문화재로 지정되면서 하나의 전형으로 개조되고 정착되었을 가능성이 있다.

< 문굿 ©김헌선 >

< 강릉단오제 조전제 ©김헌선 >

< 강릉단오제 부정굿 ©김헌선 >

<강릉단오제 조상굿 ©김헌선 > < 강릉단오제 장수굿 ©김헌선 >

<강릉단오제 탈굿 ©김헌선 >

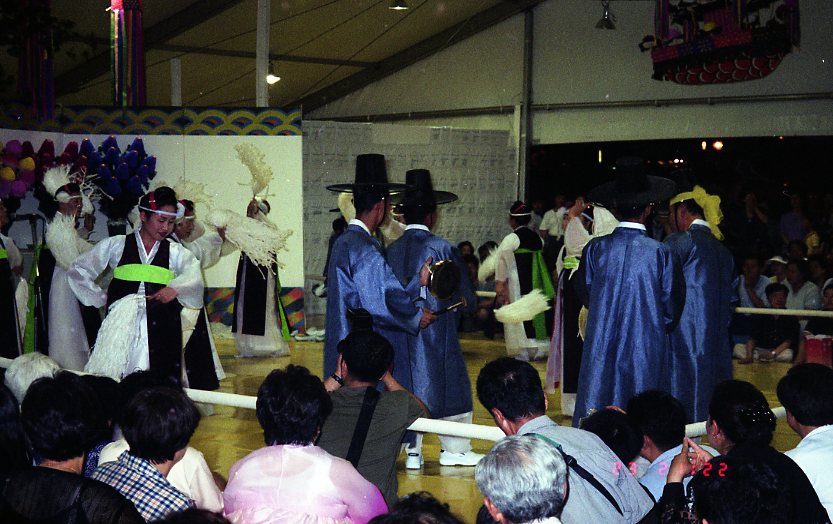

《경산자인단오제》는 경산시 자인면 지역 주민들의 고을 수호신인 한장군에게 행하는 유교식 제례로서 고대의 명절인 수릿날, 즉 단오절에 〈한묘제(韓廟祭)〉를 올리고 〈자인단오굿〉, 〈호장장군 행렬(가장행렬)〉, 〈여원무〉, 〈자인팔광대〉, 〈자인계정들소리〉, 씨름, 그네 등의 각종 민속 연희(演戱)를 연행하는 방대한 형태의 고을 굿이다. 고을굿이 수릿날에 행해지는 것은 결코 우연은 아니다. 그것은 단오권의 무속의례인 굿을 기반으로 하는 점에서 일치하는 특징을 가지고 있다. 《경산자인단오제》는 고대시대부터 행해진 무속의례와 함께 여러 가지 역사적 인물의 행적과 결부되면서 가무악희를 기반으로 하는 종교적 기원과 예술적 내용을 아울러 갖춘 단오굿의 형태로 발전된 것이다. 《경산자인단오굿》은 이러한 바탕 위에서 일정하게 무속의례적 성격을 공고하게 갖추고 있다. 여성들의 집단 가무를 중심으로 하는 점에서 특정한 면모를 갖추게 된다. 《영산문호장굿》은 창녕군 영산면에서 단오날에 영산의 수호신인 문호장을 추모하기 위해 굿 과정에 다양한 놀이가 첨가된 굿놀이의 형태로 된 각별한 단오굿 형태로 되어 있음이 확인된다. 그 유래는 간결하지만 죽음과 관련된 부분을 뚜렷하게 갖추고 있는 것으로 주목되는 바이다. 문호장은 자신을 제거하려는 관찰사에게 일부러 비밀을 노출해서 죽음을 맞이하게 된다. 죽음을 선택한 대신 단오날에 제사를 지내달라고 요구하며 죽어간다. 대체로 단오날인 양력 4-5월에 이루어지며, 관이 주도하고 주민들이 적극 참여하며, 무당의 굿, 다양한 놀이가 첨가된 형태였을 것으로 추정되는데 오늘날에는 전승이 중단되어 있다. 과거 《영산단오굿》은 관리들이 전체를 주도하고 사제자는 의례를 주관했다. 여기에 주민들이 적극적으로 참여하면서 놀이를 하는 것이 특징이다. 굿의 비용은 관과 주민이 함께 부담한다. 무당 여러 명이 참여하는데, 그들의 토박이말로 무당의 통솔자를 지칭하는 암무이가 굿의 전개 절차와 굿의 준비를 담당한다. 굿이 활발히 전승될 시기에는 영산고을의 무녀와 무부만으로 부족해서 의령, 신반, 현풍, 밀양 등 각지에서 이들을 집단적으로 동원한 것으로 드러난다. 《영산문호장굿》의 핵심적인 것은 문호장굿에 있다고 할 수 있을 것이다. 문호장굿에서 요긴한 구실을 하는 인물은 호장과 수노, 그리고 암무이다. 이와 같은 핵심 구실을 하는 인물은 보통 사월 보름 무렵에 선정되며, 엄격한 금기를 지킨다. 굿은 부정을 물리치고 문호장 신을 청한 뒤, 호장과 수노, 암무이 등이 사배(四拜)를 하며, 이어 관속과 주민들이 배례한 뒤 마당굿을 벌인다. 의례를 마치면 서낭대를 앞세우고 말재죽골과 두룽각시왕신당으로 가서 제사와 마당굿을 벌이는 것으로 되어 있다. 《법성포단오제》에서는 풍어제와 용왕제로 구성되는데 수륙제를 겸하는 특징이 있다. 추석권에서 좀처럼 없는 것으로 조창을 중심으로 하는 특정한 의례적 기원에서 이러한 방식이 채택되었을 것이다. 바다를 섬기는 전통과 수륙제는 깊은 관련이 있다.

-

의의 및 가치

단오굿은 한국의 독자적 성격에 의해서 이룩한 굿으로, 단오의 기원이 중국에 있다고 하지만 우리에게 독자적으로 존재하는 특징적인 의례라고 하는 점을 부정할 수 없다. 세시절기를 독자적으로 창안하고 굿이라고 하는 의례 속에서 특정하게 이어지는 면모를 발현한 점에 의의가 있다. 고을굿의 형태로 지속되는 것이 가장 핵심이다.

-

집필자

김헌선(-)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.