-

정의

둥근 저울추 모양의 울림통에 다섯 개의 지공을 뚫고 취구에 입김을 불어 넣어서 연주하는 관악기 .

-

요약

-

유래

훈은 흙을 빚어 생활 도구를 만들던 토기 시대부터 인류가 손쉽게 만들어 연주하기 시작한 악기로 보인다. 중국의 고전인 『시경』에 훈이 소개되었으며, 상고 시대부터 아악(雅樂)의 필수 악기로 정착되어 수천 년 동안 전승되었다. 우리나라에는 고려 예종 11년(1116)에 송에서 들여온 대성아악(大晟雅樂)에 포함되어 다른 아악기와 함께 유입되었다. 이후 조선의 세종 때 훈의 체제를 정리하여 새롭게 제작한 이후 지금까지 큰 변화 없이 전승되고 있다. 고려부터 조선 시대까지는 훈이 열 개까지 편성된 적도 있었으나 현재의 《사직제례악》이나 《문묘제례악》에는 훈을 한 개만 편성한다.

< 2016 토요명품공연: 정악단 '아름다운 여유' 01. 문묘제례악, <훈> ©국립국악원 > -

내용

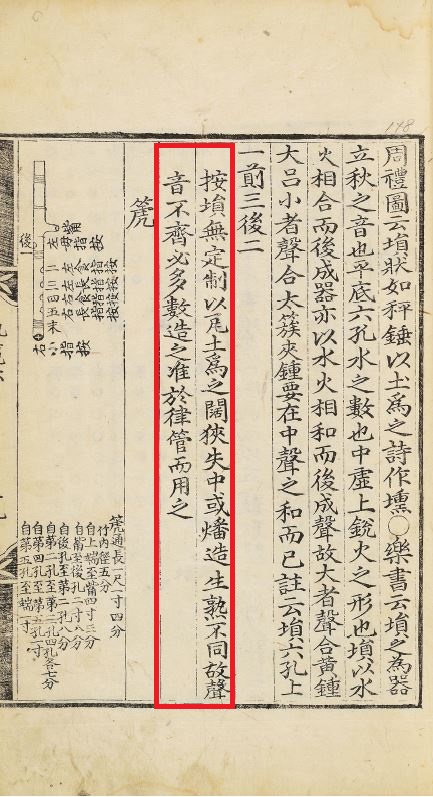

○ 구조와 형태 중국에서 사용하는 훈으로는 저울추 모양, 달걀 모양, 공 모양 등 여러 가지가 있는데, 우리나라에서는 바닥이 평평하고 몸체가 둥근 저울추 모양을 사용한다. 『악학궤범』에 의하면 훈을 제작할 때 일정한 기준이 없으며, 속이 넓고 좁은 것과 혹은 덜 구워지거나 많이 구워진 것에 따라 성음이 같지 않으므로 훈을 최대한 많이 만들어 이 중에서 율관(律管)에 맞는 것을 골라 쓰도록 하였다. 훈은 몸체에 취구와 다섯 개의 지공을 뚫어 제작하며, 악기의 앞쪽에 세 개의 지공을, 뒤쪽에 두 개의 지공을 둔다. 진흙을 빚어서 훈을 만든 후 불에 구울 때는 유약을 발라 색깔과 윤기를 낸다. 우리나라에서는 훈이 주로 제례악에 사용되었기 때문인지 전통적으로 검은색을 써 왔다.

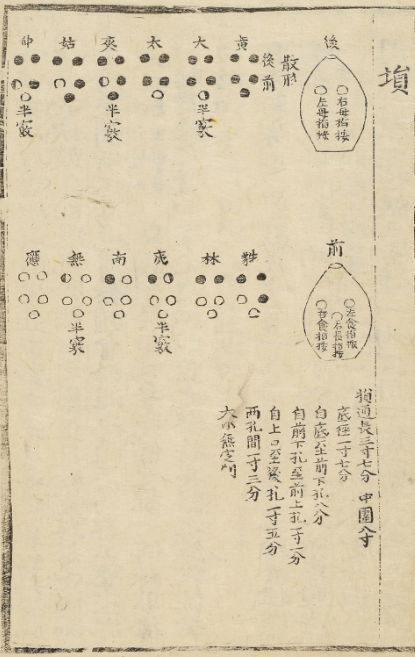

< 『악학궤범』권6, <훈> ©국립국악원 >

○ 음역과 조율법 훈은 한 옥타브 내 12율을 소리낸다. 지공 다섯 개를 다 막으면 황종(黃鍾) 음이 나고 다 열면 응종(應鍾) 음이 난다. 『악학궤범』에 수록된 훈의 지법과 산형은 현행과 같다.

< 『악학궤범』권6, <훈> ©국립국악원 >

○ 연주방법 훈은 뒤쪽의 두 개 지공을 양손 엄지로 잡고, 앞의 세 개의 지공은 오른손 검지와 중지, 왼손 검지로 감싸듯이 잡아서 지공을 열고 막으며 연주한다. 훈을 양손으로 잡고 양팔로 편안하게 올려 연주 자세를 잡으며, 동그란 취구에 아랫입술을 대고 입김을 불어 넣는다.

<연주모습, <훈> ©국립국악원>

○ 연주악곡 《사직제례악》, 《문묘제례악》

-

의의 및 가치

훈은 중국 고대의 악기로 우리나라에는 고려 예종 11년(1116)에 송나라에서 들여와 아악 연주에 사용되었다. 조선 세종 때 훈의 체제를 정리하여 새롭게 제작한 이후 지금까지 큰 변화 없이 전승되고 있다.

-

고문헌

『악학궤범』

-

참고문헌

국립국악원, 『이왕직아악부와 음악인들』, 1991. 송혜진, 『한국악기』, 열화당, 2001. 이혜구, 『한국음악학학술총서 제5집: 신역 악학궤범』, 국립국악원, 2000. 장사훈, 『한국악기대관』, 서울대학교 출판부, 1997.

-

집필자

한영숙(韓英淑)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.