-

다른 이름

-

정의

탈놀이에서 상좌 배역이 벽사의식으로 사방신에 올리는 벽사의식춤(辟邪儀式舞)

-

요약

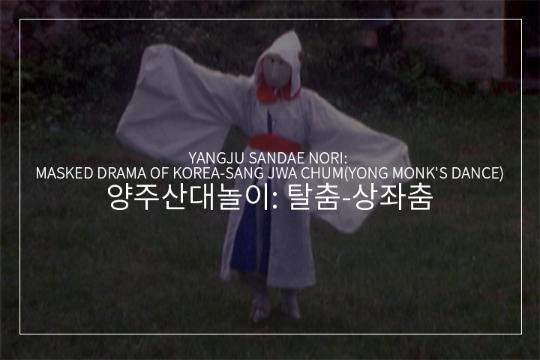

탈놀이에서 상좌(上佐)는 해서탈춤ㆍ산대놀이ㆍ오광대에서 노장을 보필하는 무언(無言)의 배역으로, 상좌춤은 《봉산탈춤》ㆍ《강령탈춤》ㆍ《양주별산대놀이》ㆍ《송파산대놀이》ㆍ《퇴계원산대놀이》 등의 탈춤에서 등장한다. 상좌춤은 탈춤판을 정화하고 성공리에 마칠 수 있기를 기원하며 연희자와 관객의 무사 안녕을 기원하는 벽사적인 의식춤이다.

-

유래

상좌춤은 1779년에 공연된 본산대놀이를 묘사한 조선후기 문인 강이천(姜彛天)(1769-1801)의 한시 「남성관희자(南城觀戱子)」(1789)에서도 확인된다. ‘평평한 언덕에 새로 자리를 펼쳐[평피갱전석(平陂更展席)] 상좌 아이 깨끼춤 추는데[승추무치소(僧雛舞緇素)]’라는 구절은 〈상좌춤〉 과장을 묘사한 부분이다. 이로 볼 때 상좌춤으로 놀이판을 정화하는 전통은 18세기 무렵에는 성립되었을 것이다.

-

내용

[개요] 상좌춤은 상좌가 사방신에게 재배하여 잡귀를 물리치고 연행자와 관객의 무사를 기원하며, 새로운 연희를 시작하는 알림과 정화의 의미를 담고 있다. 즉 벽사(잡귀 물리침), 안녕 기원, 의례적 시작이며, 작품 내용은 상좌들이 사방에 절을 올리며 놀이판을 정화하고 신에게 예를 표하는 과정으로 이루어졌다. 본산대놀이 계통의 탈놀이는 대체로 상좌춤을 첫째 과장에서 추지만 지역에 따라서는 뒷 과장에서 추는 경우도 있다. 즉 중부지방 산대놀이(양주ㆍ송파ㆍ퇴계원)와 《봉산탈춤》은 첫째 과장에서 상좌춤을 추지만, 강령탈춤은 제4과장, 은율탈춤은 제2과장에서 상좌춤을 춘다. 또한 상좌춤의 인원수도 다르다. 봉산탈춤은 4상좌, 송파·양주·퇴계원산대놀이와 강령탈춤은 2상좌, 은율탈춤은 1상좌가 추고 있다.

< 봉산탈춤 사상좌춤-상좌들이 먹중에 업혀 등장하는 장면 ©이병옥 >

[절차와 구성] 《송파산대놀이》, 《양주별산대놀이》, 《봉산탈춤》, 《강령탈춤》, 《은율탈춤》의 상좌춤은 공통적으로 염불장단의 거드름춤으로 합장재배춤과 동서남북을 향해 방향을 바꿔가며 사방배춤으로 시작한다. 《봉산탈춤》에서는 네 명의 상좌가 등장하여 관객의 안녕과 복을 빌고 놀이판을 정화하며, 공연을 잘 마칠 수 있게 해 달라는 기원으로 동서남북 사방신에게 제를 올리는 의식춤을 춘다. 《강령탈춤》에서는 두 명이 상좌춤을 춘다. 상좌들은 소매가 길고 넓은 흰 장삼에 붉은 가사를 두르고, 머리에는 흰 고깔을 쓰며 목에는 긴 염주를 걸고 있다. 《은율탈춤》의 제2과장에 나오는 상좌춤(예전에는 헛목춤이라고 했음)은 흰 장삼에 흰 고깔을 쓰고 붉은 어깨띠를 양어깨에 두르고 흰 바지를 입으며, 사방에 배례하고 춤을 춘다. 《양주별산대놀이》에서는 먼저 첫째 상좌가 등장하여 중앙에서 염불장단에 맞추어 처음에는 ‘판붙임’이라고 하는 합장재배의 춤을 추고, 이어서 사방의 여러 신에게 고하는 사방치기를 춘다. 그리고 팔뚝잡이, 활개펴기, 거드름을 추고 타령장단에 깨끼춤, 두루치기, 고개잡이, 깨끼리, 곱사위, 여닫이, 멍석말이 등의 춤사위로 춤을 춘다. 이어 둘째상좌가 등장해서 염불장단의 거드름춤은 추지 않고, 타령장단의 깨끼춤은 똑같이 반복하지만 생략하기도 한다.

< 양주별산대놀이 상좌의 사방재배춤 ©이병옥 >

《송파산대놀이》에서는 첫 상좌가 흰 장삼에 붉은 띠 붉은 한삼과 붉은 고깔을 쓰고 나와 두 손을 모으고 염불장단에 합장재배로 인사하고 사방을 향해 삼진하여 재배한다. 손뼉장단으로 느린타령을 불러 사방으로 팔뚝잽이를 하고 활개를 펴서, 반화장ㆍ화장무ㆍ한삼치기ㆍ곱사위ㆍ거울보기ㆍ여닫이를 춘다. 다시 손뼉으로 허튼타령장단을 불러 깨끼춤류의 기본춤들을 추고 덜미잡이로 앉으면, 둘째상좌가 횐 장삼에 남색 띠 ·남색 한삼·남색 고깔을 쓰고 등장하여 함께 대무(화장무, 자진화장, 여닫이, 어깨치기, 깨끼리, 거울보기) 하고, 첫상좌가 염풍댕이(연풍대)로 퇴장하고 둘째상 좌는 옴중이 등장할 때까지 춤을 춘다. 《퇴계원산대놀이》 상좌춤도 사방신(四方神)에게 재배하여, 잡귀를 쫓고 연희자와 관중들의 무사를 기원하는 벽사의식무이다. 춤은 잡귀를 물리치는 동작이고, 절은 잡귀를 물리치게 해달라는 청원의 의미를 담고 있다.

< 송파산대놀이 첫째상좌와 둘째상좌가 여닫이춤사위로 대무하는 장면 ©김영란 >

< 송파산대놀이 상좌춤 사방재배, 첫상좌와 둘째상좌 대무 영상 ©김영란 >

[반주 음악] 《송파산대놀이》, 《양주별산대놀이》, 《봉산탈춤》, 《강령탈춤》, 《은율탈춤》의 상좌춤은 공통적으로 염불장단으로 시작하여 사방재배춤으로 탈판을 정화하고, 느린타령과 자진타령장단(강령탈춤은 굿거리장단)으로 춘다. 반주악기는 피리 두 대ㆍ대금ㆍ해금ㆍ장구ㆍ북의 삼현육각으로 편성된다. [복식ㆍ의물ㆍ무구] 《봉산탈춤》, 《강령탈춤》, 《은율탈춤》은 기본적으로 흰 장삼과 흰 고깔에 붉은 띠 가사를 한쪽 어깨에서 대각선으로 걸치는데, 《봉산탈춤》은 고깔 꼭지만 붉은색이며, 《은률탈춤》은 붉은 띠 가사 두 개를 대각선으로 걸치고 붉은 허리띠도 두르며, 《강령탈춤》은 목에 염주를 걸친다. 《송파산대놀이》의 첫째 상좌는 붉은 한삼이 달린 흰 장삼과 붉은 고깔에 붉은 가슴 띠를 두르고, 둘째 상좌는 남색 고깔과 남색 띠를 두른다. 《양주별산대놀이》는 흰 장삼, 흰 고깔(접는 아랫부분만 붉은 색)에 붉은 띠를 허리에 맨다. 조선시대 궁중에서의 산대도감 탈놀이는 나무로 조각한 정교한 탈을 사용했으나 조선후기 민간화한 송파나 양주지역 산대탈들은 모두 바가지탈에 노송피(老松皮, 소나무 껍질)로 요철(凹凸)부분을 깎아 붙이고 한지를 조각조각 붙인 다음 단청으로 채색하여 쓴다. 다만 《퇴계원산대놀이》는 산대도감탈놀이의 계승이란 점에서 나무탈을 사용한다. 해서탈춤은 서늘한 북쪽지역이라 큰 박[瓠]이 생산되지 못해 종이탈을 만들어 쓴다. [역사적 변천 및 전승] 강이천의 한시 「남성관희자」 중 탈춤 내용은 당시 본산대놀이의 내용과 모습을 표현한 것이다. 특히 2절 ‘선녀가 하늘로부터 내려와 당의에 다시 수놓은 저고리 입으니(仙娥自天降 唐衣復繡袴)’와 3절 ‘한나라 여자가 구슬을 장난치며 노는 것 같고 낙비가 맑은 파도에서 걷듯 하네(漢女弄珠游 洛妃 淸波步)’의 싯구는 각 지역 상좌춤들이 순결한 백색탈을 쓰고 백장삼에 붉거나 푸른 가사를 휘날리는 선녀들이 춤추는 모습처럼 탈춤판에서 가장 곱게 추는 의식춤으로 전승하였다.

-

의의 및 가치

상좌춤은 탈고사를 지낸 후 대체로 처음 상좌가 등장하여 탈춤판의 시작을 알리는 ‘판붙임’이라는 인사의 의미와 성공리에 마칠 수 있기를 기원하는 춤이다. 또한 상좌춤에서 염불장단의 합장재배춤은 천신에게 고하는 고천(告天)의식이며, 사방재배(사방치기)는 사방 제신에게 축원하며 잡귀를 쫓는 구나(驅儺)의식이다. 특히 산대놀이에서 추는 상좌의 팔뚝잡이춤은 사방으로 한 손을 내밀고 다른 손은 팔꿈치를 받치는데, 마치 술잔을 제신에게 바치는 헌작(獻酌)의 의미를 보여준다. 상좌춤은 염불장단, 느린타령, 자진타령 등 주요장단을 다 사용하며 장단별 주요 춤사위를 모두 보여주는 모둠춤의 역할을 한다.

-

지정사항

상좌춤 양주별산대놀이: 국가무형유산(1964) 봉산탈춤: 국가무형문유산(1967) 강령탈춤: 국가무형문유산(1970) 송파산대놀이: 국가무형유산(1973) 은율탈춤: 국가무형유산(1978) 퇴계원산대놀이: 경기무형유산(2010) 한국의 탈춤: 유네스코 인류뮤형유산(2022)

-

참고문헌

박전열, 『봉산탈춤』, 화산문화, 2001. 서연호, 『황해도탈놀이』, 열화당, 1988. 이병옥, 『송파산대놀이』, 도서출판 피아, 2006. 전경욱, 『한국전통연희사전』, 민속원, 2014. 전경욱, 『은율탈춤』, 국립문화재연구소, 2003. 정형호, 『양주별산대놀이』, 화산문화, 2000. 퇴계원산대놀이보존회, 『퇴계원산대놀이』, 월인, 1999.

-

집필자

이병옥(李炳玉)

-

검색태그

-

관련 동영상

더보기