-

다른 이름

문둥춤, 문둥북춤, 법고춤, 오문둥놀음, 문둥탈놀음

-

정의

경상남도와 부산 지역의 가면극인 오광대(五廣大)와 야류(野流)에만 등장하는 문둥이가 추는 춤.

-

요약

-

유래

가면극에 문둥이가 등장한 시기는 확실치 않다. 문둥이춤을 포함하는 오광대와 야류는 17~18세기부터 형성되어 낙동강 동쪽에는 야류가, 서쪽에는 오광대가 각각 전승되었고, 19세기에 이르러 발전했다고 전해지는데 현재의 모습으로 정착된 시기는 대략 19세기 후반이라고 한다. 이와 같은 이유로 문둥이춤이 오광대와 야류에 종착하는 시기도 이 무렵으로 추정할 수 있다. 문둥이춤이 경상도 지역 탈춤에서 독자적으로 추어진 배경으로 이 지역에 문둥이나 피부병 환자가 많았기 때문이라고 설명하기도 한다.

-

내용 및 구성

○ 개요 문둥이춤(문둥북춤)은 통영오광대의 제1과장 문둥탈, 고성오광대의 제1과장 문둥북춤, 동래야류의 제1과장 문둥이과장, 가산오광대의 제3과장 문둥이과장, 진주오광대의 제2과장 오탈놀음에서 연행된다. 문둥이춤은 통영오광대·고성오광대·동래야류의 경우와 같이 문둥이가 추는 춤을 중심으로 전개하는 유형과 가산오광대, 진주오광대의 경우처럼 재담과 장타령 등 복합연희를 통해 전개하는 유형으로 나눌 수 있다. 전자의 경우 문둥이의 생활모습과 심신의 고통을 춤으로 표현하고 극복하는 성격이라면, 후자의 경우 과장 속 놀이성을 표현하기 위한 연희요소가 두드러진다. 또 통영오광대와 고성오광대에는 한 명의 문둥이가 등장해 춤추고, 동래야류는 두 명의 문둥이(큰 문둥이, 작은 문둥이)가 등장하며, 가산오광대와 진주오광대에는 다섯 명의 문둥이가 등장해 집단으로 문둥이춤을 연행한다.

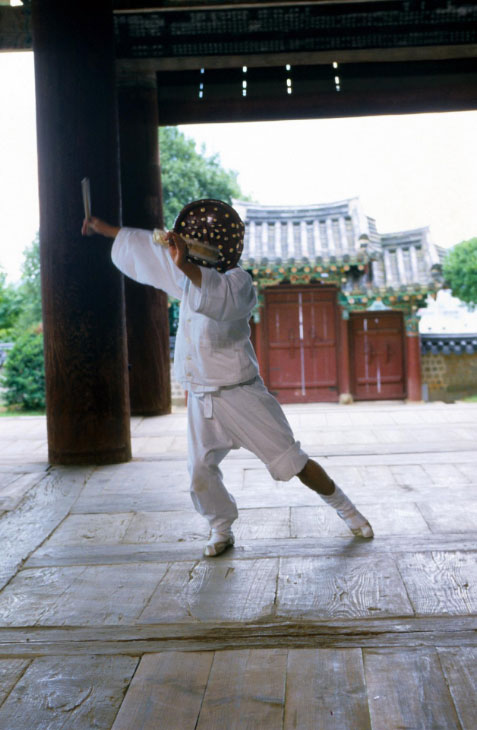

< 통영오광대 문둥이춤: 국가무형문화재 통영오광대 문둥이춤 기록사진 ©국립무형유산원 >

○ 구성 통영오광대 문둥이춤은 양반 신분의 문둥이가 추는 춤이다. 문둥이가 자진모리장단에 등장해 맨손으로 춤추다가 나중에 법고(일명 소고(小鼓)라고도 함)와 법고채를 들고 춤을 춰서 법고춤이라고도 한다. 병에 걸린 문둥이가 북과 북채를 들고 얼굴을 가린 채 굿거리장단에 맞추어 온몸을 비틀거리고, 끌고, 찍고 춤을 추면서 등장하여 북을 바닥에 놓고 재담을 한 후 자진모리장단으로 이어지며 퇴장한다. 고성오광대의 문둥이춤은 양반의 자손인 문둥이가 추는 춤이다. 굿거리장단에 맞춰 두 손으로 얼굴을 가리고 등장한 문둥이는 마당 중앙에 와서 가렸던 손을 내리고, 양 손가락을 안으로 구부려 넣어 손을 떨면서 춤을 춘다. 다리 하나를 뻗어 끌기도 하고, 오른손을 높이 들어 떨기도 하며, 땅에서 보리이삭을 모으는 사위도 한다. 북과 북채를 집으려다가 떨어뜨리기를 반복하다 마침내 북을 잡은 문둥이는 북춤을 한바탕 추며 자진모리로 이어진 후 퇴장한다. 동래야류의 문둥이춤은 양반 신분의 문둥이가 추는 춤으로, 두 명의 문둥이가 등장한다. 먼저 큰 문둥이가 왼손에 소고를, 오른손에 북채를 들고 두 팔로 얼굴을 가리고 굿거리장단에 맞추어 등장한 뒤 가렸던 팔을 떼고 춤을 추는데 넘어지기도 하고 누워서 뒹굴기도 한다. 이어서 작은 문둥이가 등장하여 두 문둥이가 어우러져 한바탕 소고춤을 추고 절룩거리며 퇴장한다. 가산오광대 문둥이춤은 다섯 명의 문둥이가 춘다. 문둥이들이 타령장단에 맞춰 등장해 덧배기춤을 추고 장타령을 부른 뒤 투전을 한다. 순사가 처음에는 문둥이들을 용서해 주지만, 투전을 계속하자 잡아간다. 투전판에 나타나 개평을 달라는 어딩이의 청을 무시하다가 포졸에게 끌려가며 퇴장한다. 진주오광대 문둥이춤은 다섯 명의 문둥이들이 등장하여 굿거리와 자진모리장단에 맞춰 춤을 춘다. 춤이 끝나고 문둥이들이 투전놀음을 하는데, 어딩이가 무시르미를 업고 들어와서 판돈을 훔쳐 달아났다가 잡혀 와서 혼이 나고, 마침내 돈을 얻어서 물러나면 문둥광대들이 춤을 추다 말뚝이가 나오면 퇴장한다.

○ 주요 춤사위 통영, 고성, 동래의 문둥이춤은 오그라든 손으로 소고와 채를 쥐려는 처절한 몸부림을 통해 고통을 상징하다가, 마침내 소고를 쥐고 신명 나게 두드릴 때 생명력 회복의 상징으로 의미가 전환된다. 반면, 가산과 진주오광대에서는 소고를 사용하지 않고, 투전놀이나 부채 등을 소도구로 활용하여 극의 놀이성을 강조한다. 통영오광대에서 연행되는 문둥이춤은 양반 신분의 문둥이가 추는 춤으로, 떨기, 끌기, 찍기 모듬, 매듭, 소고춤사위가 있다, 특히 굿거리장단에 맞추어 뛰면서 전진해 손을 오므린 채 팔을 어깨에 둘러메고 배기는 배김사위와 팔을 비틀며 양팔을 차례로 겨드랑을 스쳐서 옆으로 벌려 주는 겨드랑사위 등 통영오광대의 대표적인 춤사위가 보여진다. 굿거리장단의 느린 춤사위는 문둥이의 비통하고 절망적인 심경, 자진모리장단의 빠른 춤사위는 신세한탄과 비애를 극복하는 내용을 표현하는 춤사위를 연행한다. 고성오광대에서 연행되는 문둥북춤(문둥이춤)의 춤사위는 문둥이 삶에 대한 고통과 비극을 표현하는 전반부와 그것을 극복하는 후반부로 구성되어 있다. 굿거리장단에서 주변살피기 사위, 관절펴기 사위, 서서 배김사위, 앉아 배김사위, 비틀 사위, 파리(곤충)잡기 사위, 코 푸는 사위, 보리이삭줍기 사위, 북 어르기 사위, 북채 어르기 사위, 북채・북 잡기 사위, 북 놀음 사위가 보여지고, 자진모리장단에서 북・북채 발림 사위, 좌우치기 사위, 앉아 배김사위, 좌우 어르기 사위 등 총 스무 가지가 있다. 이같이 극의 전개를 위해 다양한 춤사위가 사용됨으로써 문둥북춤의 서사가 별다른 설명 없이 관객에게 전달된다, 동래야류의 문둥이춤은 동래야류의 덧배기춤을 바탕으로 앞배김과 뒷배김, 겨드랑배김 등의 배김사위와 함께 비틀사위, 뒹굴사위, 손목꺽기, 코풀이, 근질사위, 소고춤사위 등이 대표적이다. 대체적으로 문둥병으로 인해 몸이 불편한 모습을 표현한 동작이 많이 연행된다. 가산오광대의 문둥이춤은 타령장단에 맞춰 다섯 명의 문둥이가 즉흥적으로 추어지고, 진주오광대의 문둥이춤은 다섯 명의 문둥이가 굿거리와 자진모리장단에 맞춰 즉흥적으로 춤추다가 배김새 장단에 맞춰 배김사위를 한다.

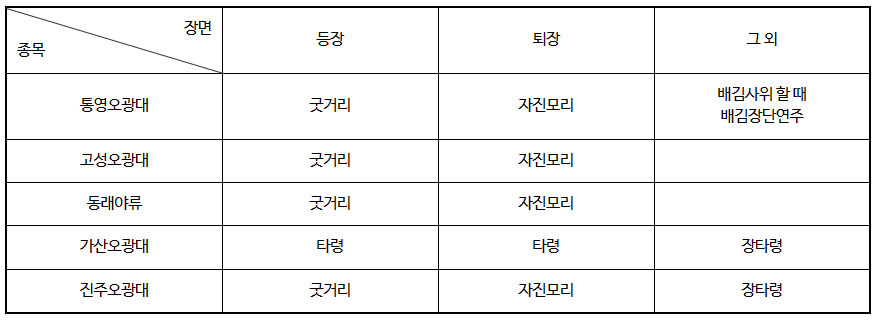

○ 반주 음악 문둥이춤의 반주악기 편성은 징, 장구, 꽹과리, 북의 타악기와 선율악기인 태평소가 연주되고, 태평소는 시나위가락을 연주한다. 대개 굿거리와 자진모리 장단으로 춤추는데, 진주오광대 문둥이춤에서 다섯 문둥이가 배김사위 후 세마치장단으로 춤을 연결한다. 각 문둥이춤의 반주음악을 표로 정리하면 다음과 같다.

○ 복식ㆍ의물ㆍ무구 문둥이춤에 사용되는 탈, 복식, 소도구는 인물의 정체성과 내면을 압축적으로 보여주는 중요한 상징 체계이다. 탈은 공통적으로 일그러지고 비대칭적인 얼굴, 문드러진 코, 비뚤어진 입 등을 통해 한센병의 외형적 고통을 시각적으로 극대화한다. 통영오광대 문둥이탈(문둥탈)은 종이로 만든 탈이다. 바가지에 종이를 바르고 그 위에 검붉은 칠을 해서 만든다. 원형에 가까운 얼굴의 둘레와 코, 눈, 눈썹, 입, 귀 등이 두툼하게 나오게 선을 두르고 동그란 눈과 비뚤어진 입은 뚫려 있다. 얼굴에 25개의 돌기를 붙이고 흰 칠을 하고 눈가, 입술, 눈썹, 귀 등에도 돌기와 같은 모양의 흰 점을 찍어 문둥이의 종기를 표현하였다. 복식은 흰 바지저고리에 흰 조끼를 입고 왼쪽 바지를 무릎아래까지 걷어 올려 입는다. 북과 북채를 들고 연행한다. 고성오광대 문둥북춤탈(문둥탈)은 종이로 만든 탈이다. 탈 표면이 흘러내리고 있는 듯 표현되어 얼굴 전체가 불균형적이고 일그러져 있음을 강조하고 있다. 적갈색의 얼굴 표면에 불규칙하게 요철이 많고, 눈이 동그랗게 뚫려 있고, 코가 크며, 큰 입을 벌려 흰 치아를 드러내고 있다. 복식은 흰 바지저고지 위로 붉고 흰 천을 덧대어 기운 흑갈색의 더그레를 입고, 허리에 흰 천과 붉은 천을 새끼로 꼰 띠를 매고서 헌짚신과 표주박을 하나씩 달고, 왼쪽 무릎 아래에 붉은 대님을 매고, 탈 위에 대나무전립(패랭이)을 쓴다. 북과 북채를 들고 연행한다. 동래야류 문둥이탈은 바가지로 만든 탈이다. 얼굴 전체가 붉으면서도 미색이 돌아 병색이 완연하다. 푸른 반점이 30개, 주근깨 20여개가 얼굴 전체에 있다. 눈썹, 눈, 코, 입이 비틀어져 있고 두 귀는 없다. 코는 끝부분이 떨어져 나간 듯 구멍이 뚫려 있다. 복식은 흰 바지저고리에 연한 녹색의 조끼를 입고, 대님을 매지 않고 걷어 올렸다. 맨발에 짚신을 신고, 왼손에 소고, 오른손에 소고채를 들고 연행한다. 가산오광대 문둥이탈은 바가지로 만든 탈이다. 다섯 개의 문둥탈들은 짙은 밤색이고 눈이 동그랗게 뚫었으나 눈꼬리는 희고 길게 뻗어있다. 벌어진 입에는 흰 이빨이 드러나며, 뭉그러진 코에는 구멍이 뚫려있고 흰 칠을 했지만 모양은 제각각이다. 복식은 각가지 색의 천을 덧대어 기운 흰 바지저고리를 입었다. 진주오광대 문둥이탈은 바가지로 만든 탈이다. 바가지에 얼굴색을 황·청·백·적·흑으로 칠하고 눈은 동그랗게 뚫었으나 눈꼬리를 각각 다른 방향으로 치켜들고 있다. 각각 다르게 비뚤어진 입이 뜰려있고, 붉은 칠을 한 도톰한 입술 위로 두 개의 어금니가 날카롭게 나와 있다. 복식은 흰 바지저고리 위에 각가지 색의 천을 덧대어 기운 조끼를 입었다. 다섯 문둥이 중 황탈문둥이만 부채를 들고 등장한다.

○ 역사적 변천 및 전승 1930년대까지 활발히 전승되던 탈춤은 일제강점기를 거치며 쇠퇴했으나, 1960년대 재발견되어 통영, 고성, 동래, 가산의 탈춤이 국가무형문화재(현 국가무형유산)로 지정되면서 문둥이춤도 전승되었다. 1970~80년대에 대학가의 '탈춤부흥운동'이 있었으나, 2000년대 이후 향유층이 감소하며 전승에 어려움을 겪었다. 이러한 상황 속에서 2022년 탈춤이 유네스코 인류무형문화유산으로 등재되며 문둥이춤 역시 그 가치를 인정받게 되었다.

< 국가무형문화재 가산오광대 문둥이춤 기록사진 ©국립무형유산원 >

< 고성오광대 문둥이춤: 고성오광대 춤의고을 고성사람들 ©고성오광대보존회 > -

의의 및 가치

문둥이춤은 한센병 환자들의 비극적 삶을 모티브로 하여 각 지역의 사회문화적 특성을 반영하며 다층적인 의미를 획득했다. 통영은 사회적 모순을 비판하는 풍자 정신을 담았고, 고성은 춤 자체의 미학을 통해 개인의 한을 승화시키는 데 주력했다. 반면, 진주는 공동체의 질병을 쫓고 화합을 도모하는 벽사 의식을 구현했다. 이처럼 문둥이춤은 비극적 모티브를 신명으로 풀어내는 한국적 미학을 보여주는 동시에, 사회 비판과 공동체적 치유라는 중요한 기능을 수행하는 살아있는 공연예술로서의 가치를 지닌다.

-

지정사항

통영오광대 국가무형문화재(1964) 고성오광대 국가무형문화재(1964) 동래야류 국가무형문화재(1967) 가산오광대 국가무형문화재(1980) 진주오광대 경상남도 무형문화재(2003)

-

참고문헌

서연호, 『야류⋅오광대탈놀이』, 열화당, 1989. 심상교, 『고성오광대』, 화산문화, 2000. 김경남, 『동래야류』, 화산문화, 2000. 박진태, 『통영오광대』, 화산문화, 2001. 이훈상, 『가산오광대』, 국립문화재연구소, 2004. 정병훈, 『진주오광대 탈놀음』, 지식산업사, 2007. 전경욱, 『한국의 가면극』, 열화당, 2007. 김온경, 「경남 가면무의 미적 연구」, 『이화여자대학교 석사학위 논문』, 1977. 허창열, 「고성오광대 문둥북춤 춤사위 연구-시대적 변화를 중심으로」, 『공연문화연구』제37호, 2018.

-

집필자

허창열(許昌烈)

-

검색태그

-

관련 동영상

더보기