-

정의

-

요약

이덕윤이 광해군(재위: 1608~1623) 시절에 혼탁한 조정을 떠나 고향인 청주 옥화동 서계(西溪)에 머물면서 당시 거문고와 관련된 글과 악보를 모아 필사한 책이다. 역대 명현들이 쓴 음악에 관한 내용을 통해서 당시 지식인들의 문화와 사상을 엿볼 수 있고, 오늘날 실전된 조성(趙晟)‧박근(朴謹)‧허사종(許嗣宗) 등의 『금보』에 있는 내용을 담았기에 당시 음악 양상을 연구하는 데 귀중한 음악 사료이다.

-

유래

이 자료는 휴지 속에 묻혀 있던 것을 가람(嘉藍) 이병기(李秉岐, 1891~1968)가 발견하여 이덕윤이 직접 쓴 것임을 고증하였다. 이병기의 도서가 서울대학교에 기증될 때 이 자료 역시 기증되었으며, 현재 서울대학교 규장각한국학연구원에 소장되어 있다.

-

내용

○ 체재 및 규격 1책 92장(184면). 세로 37.7cm×가로 24cm ○ 소장처 서울대학교 규장각한국학연구원 ○ 편찬 연대 및 편저자 사항 이 자료에는 서문이나 발문이 없어서 편찬자와 연대를 정확히 알 수 없다. 다만 책 중간에 편자로 추정되는 서계 이덕윤과 정두원(鄭斗源, 1581~?)이 서로 주고받은 편지가 수록되어 있는데, 편지를 쓴 시기가 ‘경신년(庚申年, 1620) 9월’과 ‘태창 원년(泰昌元年, 1620) 12월 9일’이라 적힌 데서 이 자료의 편찬 시기를 1620년으로 본다. 이덕윤의 처음 이름은 덕윤(德胤)이었는데, 후대에 피휘(避諱)하여 득윤(得胤)으로 알려졌다. 호는 서계(西溪)이며, 자는 극흠(克欽)이다. 이제현(李齊賢)의 9세손이며, 1588년 진사(進士)가 되고, 1600년 왕자사부(王子師傅)가 되었으며, 1604년 경상도 의성현령을 지냈다. 광해군 시대에 고향인 서계로 낙향하여 역학(易學)을 닦았다. 저서에 『서계집』(西溪集)과 『서계가장결』(西溪家藏訣) 등이 있다. ○ 구성 및 내용 책의 구성은 ① 서두부 ② 본론부 ③ 말부 이상 세 개 부분으로 나누어 볼 수 있다. ① 서두부 3장 분량과 ③ 말부 4장 분량은 편자가 후대에 기록한 것인지 체계가 없고, 내용에 일관성도 없다. 반면 ② 본론부는 ‘현금동문유기(玄琴東文類記)’라는 권두제(卷頭題)가 있고 내용도 체계가 있다. 내용은 크게 세 개로 구분되는데 제1부는 명(銘)‧부(賦)‧기(記)‧시(詩)‧서(書), 제2부는 고금금보문견록(古今琴譜聞見錄) 제3부는 고금금선수지법문견록(古今琴善手指法聞見錄)이다.

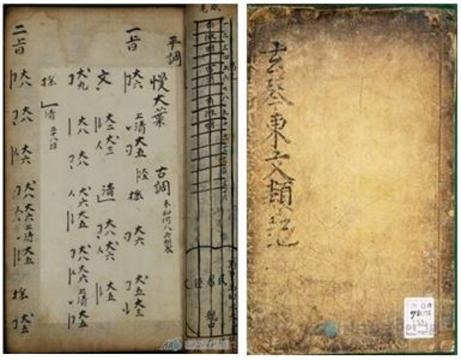

서울대학교 규장각 소장 『현금동문유기』 권두제.

©서울대학교 규장각한국학연구원/중앙도서관

서울대학교 규장각 소장 『현금동문유기』 중 조성금보.

©서울대학교 규장각한국학연구원/중앙도서관

< 서울대학교 규장각 소장 『현금동문유기』 중 평조 만대엽(무정간, 거문고 합자보). ©서울대학교 규장각한국학연구원/중앙도서관 >

제1부에는 명(銘)‧부(賦)‧기(記)‧시(詩)‧서(書)로 구분되어 있으며, 우리나라 학자 32명과 중국 학자 네 명의 글을 수록해 놓았다. 여기서 당시 사람들의 음악문화와 사상을 엿볼 수 있다.

제2부에는 안상(安瑺)‧조성(趙晟)‧박근(朴謹)‧허사종(許嗣宗) 등의 『금보』에 있는 거문고 연주법에 대한 설명과 악보를 필사해 놓았다. 필사한 편자가 각 악보의 출처를 정확히 밝히고 있어 사료적 가치가 매우 높다.

제3부에는 『고려사』에 전하는 9곡의 속악 중 7곡에 대해 익재 이제현이 노래의 뜻을 해석하고 지은 시를 수록하였으며, 『악학궤범』에 있는 율려격팔상생응기도설 등 음악 이론에 관한 내용을 필사하였다. 또 김종손(金從孫)‧박근(朴謹)‧이세정(李世鼎)‧무안수(武安守)‧안상(安瑺)‧조성(趙晟)‧양덕수(梁德壽) 등의 『금보』에 전하는 거문고 연주법이나 악보를 담았다.

악보는 본론부 중에서 제2부와 제3부에만 나타나며, 악보에 수록된 악곡 수는 약 32곡이다. 다스름 계열의 조현음(調絃音) 및 치아음(治兒音) 곡이 5곡이며, 대엽(大葉) 혹은 만대엽(慢大葉) 곡이 11곡으로 가장 많다. 중엽(中葉)이 2곡이며, 소엽(小葉) 혹은 삭대엽이 7곡이다. 북전(北殿)이 6곡이며, 기타 무안수(武安守)란 제목의 곡이 1곡 수록되어 있다. 악보는 정간을 사용하지 않았고, 기보 방식은 거문고 합자보로 나타냈다. 이 자료에서 악보가 차지하는 분량은 약 71면으로 전체 분량 중 약 40퍼센트를 차지한다.

[자료 차례] 옥수후정화(玉樹後庭花) 등 (① 서두부) 현금동문유기(玄琴東文類記) (② 본론부) 명(銘) 제1부 부(賦) 기(記) 시(詩) 서(書) 고금 금보 문견록(古今琴譜聞見錄) 제2부 안상 금보(安瑺琴譜) 조성 금보(趙晟琴譜) 박근 소전(朴謹所傳) 현금 산형(玄琴 散形) 평조 만대엽(平調 慢大葉) 북전(北殿) 중엽(中葉) 조현법(調絃法) 평조 만대엽 박수로(平調 慢大葉 朴壽老) 만대엽 평조 허사종(慢大葉 平調 許嗣宗) 만대엽 윤형(慢大葉 尹珩) 북전 허사종(北殿 許嗣宗) 삭대엽 허사종(數大葉 許嗣宗) 평조 치아음 이세준(平調 治兒音 李世俊) 만대엽(慢大葉) 삭대엽 일명 자자대엽(數大葉 一名 滋滋大葉) 별곡(別曲) 고금 금선 수지법 문견록(古今琴善手指法聞見錄) 제3부 무안수(武安守) 소악부(小樂府) 율려격팔상생지도(律呂隔八相生之圖) 오성팔음지도(五聲八音之圖) 용재 악학궤범(慵齋 樂學軌範) 평조 조현법(平調 調絃法) 오성청탁지도(五聲淸濁之圖) 치아음(治兒音) 대엽(大葉) 어아음(於兒音) 북전(北殿) 평조 대엽(平調 大葉) 대엽 김종손(大葉 金從孫) 평조 북전 박근(平調 北殿 朴謹) 빈대엽 이세정(頻大葉 李世鼎) 오불탄(五不彈) 오능(五能) 무안수(武安守) 평조 중엽 박근(平調 中葉 朴謹) 평조 대엽 안상(平調 大葉 安瑺) 북전 일강(北殿 一腔) 삭대엽 일강(數大葉 一腔) 우조 삭대엽(羽調 數大葉) 서조 삭대엽(斜調 數大葉) 오성팔음십이율(五聲八音十二律) 금평조대현괘차 금보 안상(琴平調大絃卦次 琴譜 安瑺) 금변괘겸용법(琴變卦兼用法) 궁상각치우 출성도(宮商角徵羽出聲圖) 조현(調絃) 학금수법(學琴手法) 금보 조성(琴譜 趙晟) 조현음(調絃音) 낙시조 만대엽(樂時調 慢大葉) 평조 북전(平調 北殿) 평조 소엽(平調 小葉) 평조 장대엽 1강 안상(平調 長大葉 1腔 安瑺) 조현곡 1장(調絃曲 1章) 만파식적(萬波息笛) 등 (③ 말부) -

의의 및 가치

이덕윤이 당시 여러 문헌을 참고하여 음악 이론과 거문고에 관한 시문(詩文)을 선별하여 필사한 것이므로 당시 선비들의 음악 향유 방식을 살펴볼 수 있는 소중한 문헌이며, 그들의 음악 사상도 엿볼 수 있는 책이다. 편자가 다른 사람의 악보를 필사하면서 그 출처를 분명히 밝혔기에 현재 유실되어 전하지 않는 악보의 경우 이 자료를 통해 복원할 수 있는 증빙 자료가 되는 데 역사적 의미가 크다. 예컨대 안상의 『금보』와 양덕수의 『양금신보』를 제외하면 대부분 유실되고 없기 때문에 조성(趙晟)의 『금보』, 박근(朴謹)이 전하는 『금보』, 허사종(許嗣宗)이 전하는 『금보』 등은 이 자료를 통해 알 수 있고, 향후 사라진 이 악보를 복원하는 데 사료적 가치가 매우 크다.

-

고문헌

『현금동문유기(玄琴東文類記)』

-

참고문헌

김성혜, 「현금동문유기 중 琴譜의 문헌적 연구」, 『한국음악사학보 67집』, 한국음악사학회, 2021, 5-50쪽. 卞亨錫, 「西溪 李德胤 玄琴東文類記 初探 Ⅰ ⅩⅥ」, 『국악교육연구 제2권 제2호 제10권 제2호』, 한국국악교육연구학회, 2008~2016.(16개의 정보를 하나로 압축함) 卞亨錫, 「철학적 관점에서 고찰한 현금동문유기와 국악교육」, 『국악교육연구 제7권 제1호』, 한국국악교육연구학회, 2013, 5-20쪽. 윤영해, 「현금동문유기 琴操 연구」, 『동양음악 38집』, 서울대학교 동양음악연구소, 2015, 153-173쪽. 이다경, 「현금동문유기 소재 <북전> 연구」, 한국예술종합학교 전통예술원 예술전문사과정, 2010. 이수진, 「현금동문유기 소재 만대엽의 거문고 주법 연구」, 한양대대학원 석사학위논문, 2008. 이장원, 「현금동문유기에 나타난 거문고 음악문화의 교육적 활용 방안」, 한국교원대대학원 박사학위논문, 2019. 장휘주, 「현금동문유기의 斜調삭대엽 연구」, 서울대대학원 석사학위논문, 1996. 정화순, 「李德胤의 생애와 업적」, 『청주논총 제12권』, 청주대학교 예술문화연구소, 1997, 153-180쪽.

-

집필자

김성혜(金聖惠)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.