-

정의

판소리에서 창자의 가창 역량이 경지에 오른 상태.

-

요약

득음(得音)은 ‘소리[音]를 얻었다[得]’ 또는 ‘목[音]을 얻었다[得]’고 풀이될 수 있는데, 판소리에서 주로 사용되는 용어로 판소리 창자의 가창 역량이 경지에 오른 상태를 이를 때 ‘득음했다’고 표현한다.

-

유래

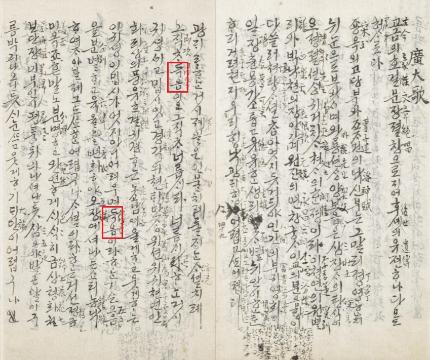

문헌에 ‘득음’이라는 용어가 처음 등장하는 것은 신재효(申在孝, 1812~1884)의 〈광대가(廣大歌)〉이다. 그는 〈광대가〉에서 판소리 창자가 갖추어야 네 가지 필수 요건으로 ‘인물치레’, ‘사설치레’에 이어 ‘득음’을 제시하였다.

-

내용

‘득음’이라는 것은 주로 판소리 가창자의 가창 역량, 즉 ‘음악적인 표현 능력’과 관련되는 것으로, 판소리 가창을 위한 ‘음악적 능력을 겸비한 경지’라 할 수 있다. 신재효는 득음에 대해 ‘오음을 분별하고 육률을 변화하여 오장(五臟)에서 나는 소리’라고 설명하였다. 그 외에 득음에 관한 견해를 살펴보면, ‘판소리에 맞는 발성과 시김새를 통해 성음을 얻고 선대의 더늠을 구사할 수 있는 경지’ 혹은 ‘모든 성음을 자유자재로 구사할 수 있는 경지’, ‘발성법과 시김새를 포함하여 소리 성음을 얻은 단계’라고 정의하고 있다. 그뿐만 아니라 판소리는 서사적 구조의 이야기를 노래로 전달하는 장르로서 ‘사설을 소리로써 충분히 표현할 수 있는 성음을 갖춘 상태’로 설명하기도 한다.

-

의의 및 가치

판소리에서 스승으로부터 학습한 소리를 자기화하여 장단과 악조를 자유롭게 운용하고, 적절한 시김새와 더늠을 구사하며, 소리의 성음을 이면에 맞게 제대로 표현해낼 수 있는 경지에 이르렀을 때 비로소 득음했다고 한다. 그러나 득음이라는 것은 절대적인 기준이 있는 것이 아니므로, 득음의 경지에 이르렀다는 것은 어디까지나 주관적인 판단이다.

-

참고문헌

김정태, 「판소리 득음(得音) 연구」, 전북대학교 박사학위논문, 2011.

-

집필자

신은주(申銀珠)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.