-

정의

음질이나 음색 및 발성과 관련된 소리의 성질.

-

요약

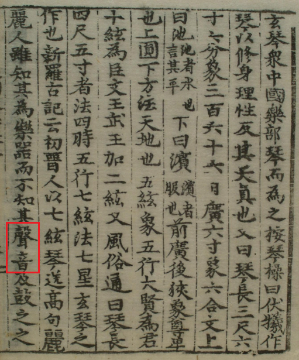

성음(聲音)은 소리의 성질을 말하는 것으로, 음질이나 음색에 가까운 개념이며 성악 장르의 경우 발성법을 포함한다. ‘조’의 개념에도 음색적 요소가 있어 동일한 선율이라도 성음에 따라 전혀 다른 느낌을 줄 수 있다.

-

내용

성음은 주로 판소리와 같은 성악 장르에서 많이 언급되는데, 창자의 타고난 목소리와 관련된 용어가 있고, 수련에 의한 발성 및 창법과 관련된 용어가 있다.

창자의 타고난 목소리와 관련된 용어로는 흔히 판소리에서 사용하는 ‘천구성’, ‘수리성’ 등이 있다. 이는 판소리에서 최고로 평가하는 목으로, ‘수리성’은 쉰 목소리와 같이 걸걸하게 나오는 소리이고, ‘천구성’은 수리성보다는 조금 더 맑고 깨끗한 음색이나 역시 보통의 목소리보다는 쉰소리로 천성적인 명창의 성음이다. 그 외에 ‘양성’은 소리에 그늘이 없고 지나치게 맑은 성음으로 판소리에서는 그리 좋은 성음으로 보지 않으며, ‘철성’은 쇠망치와 같이 견강하고 딱딱한 소리를 말한다.

발성 및 창법과 관련하여 ‘통성’은 아랫배에 힘을 주어서 밀어 올리는 소리이며, ‘세성’은 목을 사용해서 가늘게 뽑아 올리는 소리로 ‘시성’ 또는 ‘속목’이라고도 한다. ‘아귀성’은 입을 크게 벌리고 목청을 좌우로 젖혀가면서 힘차게 내는 소리를 말하고, ‘귀곡성’은 귀신의 울음소리를 흉내내는 성음이다. 수련 과정에서 잘못된 습관에 의해 드러나는 발성으로 ‘함성’ㆍ‘전성’ㆍ‘비성’ 등이 있는데, ‘함성’은 소리가 입안에서만 울리고 입 밖으로 분명하게 튀어나오지 못하는 소리를, ‘전성’은 ‘발발성’이라고도 하는데 떨림이 너무 심한 소리를, ‘비성’은 소리를 입에서 바로 내보내지 않고 코를 울려서 내는 소리를 말한다.

발성 및 창자의 타고난 목소리와 관련된 ‘성음’의 개념은 ‘목’과 서로 유사한 개념으로 사용되기도 하며, 발성의 유형들을 언급할 때 ‘성’이라는 용어와 ‘목’이라는 용어가 함께 쓰이므로 둘을 명확하게 구분하는 것은 어렵다. 다만, ‘성음’에 비하여 ‘목’은 기교적인 측면에 보다 가깝다.

그 외에 악조와 관련하여 ‘우조성음’, ‘평조성음’, ‘계면성음’과 같은 용어를 사용하기도 한다. ‘우조성음’은 위엄 있고 호기롭고 우렁차고 씩씩한 느낌을 주는 음색이고, ‘평조성음’은 즐겁고 평화롭고 유유자적하고 한가한 느낌의 음색이며, ‘계면성음’은 슬프고 애조를 띤 음색이다. 악조와 관련된 성음은 성악뿐 아니라 기악에서도 흔히 사용되는 것으로, 동일한 선법에서도 성음을 어떻게 표현하느냐에 따라 전혀 다른 음악적 분위기를 낸다. 즉, 계면조 선법을 사용하더라도 성음을 ‘계면성음’이 아닌 ‘평조성음’으로 표현할 수 있고, 이 경우를 흔히 ‘평계면’이라 하며, 계면조 선법에 ‘계면성음’이 짙게 나타나는 경우를 흔히 ‘진계면’이라 한다. -

특징 및 의의

판소리는 주로 ‘성음 예술’이라고 하는데, 성음을 적절하게 구사할 때 판소리 노랫말에 담긴 희로애락(喜怒哀樂)을 제대로 표현할 수 있기 때문이다. 판소리 음악에서 장단과 악조의 운용도 중요하나, 성음을 제대로 표현할 수 있어야 하고, 성음을 자유자재로 구사할 수 있는 경지에 이르는 것을 득음했다고 하기도 한다.

-

참고문헌

백대웅, 『한국 전통음악의 선율 구조』, 도서출판 어울림, 1995. 유익서 외, 음악동아 편, 『명인명창』, 동아일보사, 1987. 이보형, 「판소리의 학술용어」, 『한국음악연구』 25, 1997.

-

집필자

신은주(申銀珠)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.