-

정의

-

요약

공악은 아악을 연주하는 제례 중 초헌례가 끝난 후 아헌례를 봉행하기 위해 문무가 물러가고 무무가 들어올 때 헌가가 연주하는 음악이다. 각 제례의 공악의 악곡명은 동일하지만, Key는 서로 달랐다. 고려시대 공악의 악곡명은 숭안지곡(崇安之曲)이었고, 원구에 황종궁, 사직에 태주궁, 태묘에는 무역궁, 선농에는 태주궁, 선잠에는 남려궁, 문묘에는 무역궁을 연주했다. 조선시대에는 종묘제례에 〈보태평〉과 〈정대업〉을 연주했기 때문에 사직, 선농, 선잠, 문묘에만 공악을 연주했다. 조선시대 공악의 악곡명은 서안지악(舒安之樂)이었고, 사직에는 태주궁, 선농ㆍ선잠ㆍ문묘에는 고선궁을 연주했다. 현재 사직제례의 태주궁 서안지악과 문묘제례의 고선궁 서안지악이 전승되고 있다

-

유래

공악은 아악을 연주하는 제례에서 초헌례가 끝난 후 문무가 들어가고 무무가 들어올 때 연주하는 음악이다. 아악은 고려 예종 11년(1116) 중국 송나라로부터 대성아악을 도입한 이후 궁중의 제례에 연주했다. 공악의 절차는 고려시대부터 있었다. 조선시대에는 세조대에(1455~1468) 〈보태평〉과 〈정대업〉을 《종묘제례악》으로 채택한 까닭에 《종묘제례악》을 제외한 사직제례, 문묘제례, 선농제례, 선잠제례에 공악을 연주했다. 현재 사직대제와 석전대제에서 공악을 연주하고 있다. 공악이라는 명칭을 언제부터 사용했는지 분명하지 않지만, 1981 국립국악원에서 발간한 『국악전집』 9집 《문묘제례악》 악보에 처음 보인다. 현재는 공악을 연주할 때 문무와 무무가 교대하지 않고, 동일한 일무원이 그 자리에서 관(冠)과 의물만 바꾸어 춤을 춘다.

-

내용

궁중의 제례에서는 등가와 헌가가 음악을 연주하고, 문무와 무무가 일무를 춘다. 제례악을 연주하는 제례의 절차는 영신, 전폐, 진찬, 초헌, 아헌, 종헌, 철변두, 송신으로 구성되어 있다. 이 중 전폐, 초헌, 철변두는 등가가 연주하고, 영신, 진찬, 아헌, 종헌 송신은 헌가가 연주한다. 일무는 영신, 전폐, 초헌에는 문무를 추고, 아헌과 종헌에는 무무를 춘다. 따라서 초헌이 끝난 후 문무는 물러나고, 무무가 들어오는데, 이때 헌가가 연주하는 음악이 공악이다. 공악이라고 하는 이유는 이 음악을 연주할 때 봉행하는 제례 절차가 없기 때문이다.

고려시대 원구제례의 공악의 악곡명은 숭안지곡(崇安之曲)이었으며, 원구에는 황종궁, 사직에는 태주궁, 태묘에는 무역궁, 선농에는 태주궁, 선잠에는 남려궁, 문묘에는 무역궁을 연주했다. 조선시대에는 세조 9년(1463)에 〈보태평〉과 〈정대업〉을 《종묘제례악》로 채택한 까닭에 종묘제례에서는 공악을 연주하지 않았고, 아악을 연주하는 사직제례, 선농제례, 선잠제례, 문묘제례에서 공악을 연주했다. 조선시대 공악의 악곡명은 서안지악(舒安之樂)이었으며, 사직제례에는 태주궁, 선농제례ㆍ선잠제례ㆍ문묘제례에는 고선궁을 연주했다. 현재 사직제례와 문묘제례의 공악이 전승되고 있다.

< 사직친제도 병풍: 사직대제 병풍. ©국립중앙박물관 >

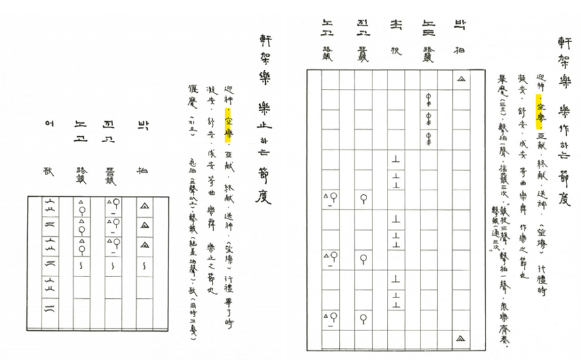

< 《문묘제례악》 서안지악 악보. ©국립국악원 >

< 《문묘제례악》 서안지악 음원. ©국립국악원 >

< 《사직제례악》 서안지악 악보. ©국립국악원 >

제례 때 창홀하는 집사가 “문무퇴(文舞退) 무무진(武舞進)이라고 하면, 문무는 퇴장하고 무무가 들어오며, 헌가가 공악을 연주한다. 조선시대까지는 문무를 추는 일무원과 무무를 추는 일무원이 별도로 있었기 때문에 초헌이 끝난 후 문무가 물러나고, 아헌과 종헌에서 무무를 추기 위해 무무원이 들어오는 과정이 있었다. 그러나 현재는 문무와 무무의 일무원이 교체하지 않기 때문에 공악을 연주하되 동일한 일무원이 그 자리에서 관(冠)은 진현관(進賢冠)에서 피변(皮弁)으로 바꾸고, 의물은 약(籥)과 적(翟)을 간(干)과 척(戚)으로 교체한다.

-

고문헌

『고려사』 『악학궤범』

-

참고문헌

국립국악원, 『아악보』, 국립국악원, 2009. 국립국악원 , 『국악전집 9 -문묘제례악, 자진한잎, 황하청-』, 국립국악원, 1981.

-

집필자

이숙희(李淑姬)

-

검색태그

-

관련 이미지

더보기