-

정의

1. 조선 후기 기녀(妓女) 2인이 남녀 역할을 나누어 애정을 표현하던 맞춤[對舞] 형식 극무용(劇舞踊)의 이름.

2. 현대의 남성 무용수와 그가 추는 춤을 통틀어 이르는 일반적 용어. 여무(女舞)의 반대 개념.

-

요약

조선 후기부터 일제 강점기까지의 남무(男舞)는 남성 복식을 착용한 기녀 1인과 그의 맞상대인 여성 역할의 기녀(남무받이) 1인이 애정 행각을 표현하는 대무 형식의 극무용이라는 의미로 사용되었다. 기녀들에 의해 창작된 춤 양식으로, 정확한 연원은 알 수 없다. 1844년(헌종 10) 한산거사가 지은 〈한양가(漢陽歌)〉에서 처음 등장한다. 일제 강점기 권번에서는 활발히 추었으나, 해방 후 공식 명칭인 남무는 문화 예술적 전승에서 단절되었다.

현대의 남무는 남성 무용수의 작품과 그의 활동을 가리키는 개념어이다. 1970년대 말 언론에서 ‘남성의 춤’이라는 의미로 등장했다. 여성 무용수의 작품 활동을 통틀어 여무(女舞)라고 한 것에 반대되는 개념이다. 또한 남무는 1986년에 만들어진 한국 무용을 전공한 남성 무용수들의 단체인 ‘정재만 남무단’으로 인해 남성 무용수를 가리키는 일반 개념어가 되었다.

-

유래

조선 시대 남무의 첫 창작 시기는 알 수 없다. 1844년(헌종 10) 한산거사가 지은 〈한양가〉의 내용 중 별감들이 벌인 승전(承傳)놀음에 참가한 기생 중 대무(맞춤)로 춘 남무의 기록이 있다. “웃영산(靈山) 늦은 춤에 중영산(中靈山) 춤을 몰아 잔영상 입춤 추니 무산선녀(巫山仙女) 내려온다. 배떠나기 북춤이며 대무(對舞) 남무(男舞) 다 춘 후에…<이하 생략>…”라고 묘사했다. 이 승전놀음에서 기생들은 〈입춤〉, 〈배떠나기[船遊樂]〉, 〈북춤[舞鼓]〉, 〈남무〉, 〈항장무〉를 차례로 연행했다.

-

내용

〇 절차와 구성

기녀 2인의 남무는 남성 복장을 갖춘 기녀에 비해 키와 몸집이 다소 작은 기녀가 애정을 표현하며 춤추는 극무용이다. 버톤 홈즈(Burton Holmes)가 촬영한 「Korea, 1901-1913」 유튜브 영상에 의하면, 두 기녀는 서로 마주 보거나[對舞] 옆으로 비껴 마주 춤추다가 이내 여성 역할의 기녀가 남성에게 가까이 다가가서 안기는 모습을 내용으로 한다. 성경린은 남녀 역할의 기녀 2인이 “서로 상대(相對)‧상배(相背)하되 포옹도 하고 갖은 교태를 다하는 것”이 이 춤의 구성이라고 했는데, 이는 20세기 초반 남무를 본 『조선만화(朝鮮漫畫)』의 저자 스스키다 잔운(薄田斬雲)과 도리고에 시즈키(鳥越靜岐)는 “남무의 포옹 동작은 육감적이지만…”이라고 언급한 것과도 통한다. 이밖에 일본인 시노부 준페이(信夫淳平)는 남무를 ‘서로 사랑하는 부부가 이별의 슬픔을 표현하려는 춤’으로 소개하기도 했다.

○ 반주음악

남무의 반주 음악에 대해서는 두 가지 기록이 전해진다. 성경린에 의하면 음악은 삼현영산회상(三絃靈山會相) 전곡이 사용되었다고 한다. 반면, 정경태가 작성한 남무 무보(舞譜)의 음악은 염불 15장단, 굿거리 27장단, 느린타령 21장단, 자진타령 32장단으로 구성된다. 이처럼 반주 음악에 대한 기록이 다른 것은 전승 유파나 연행 목적에 따라 음악 구성에 차이가 있었을 가능성을 시사한다.

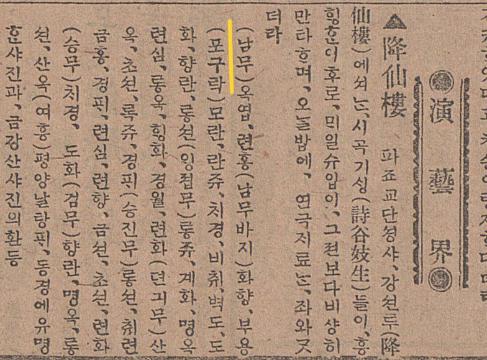

〈 정경태 『국악보』의 남무 무보 : 정경태가 작성한 남무 무보의 음악은 염불 15장단, 굿거리 27장단, 느린타령 21장단, 자진타령 32장단을 사용했다. 각 장단마다 춤의 출처가 제시되어 있는데, 남무에는 〈승무〉ㆍ〈입무〉ㆍ〈검무〉ㆍ〈가인전목단〉ㆍ〈포구락〉ㆍ〈무고〉와 남무의 특징적인 춤사위가 조합되어 있는 것으로 묘사되었다. ©이종숙 〉 ○ 복식 남무의 복식은 연행되는 맥락에 따라 다르게 포착되기 때문에 하나의 양식으로 정형화되었다고 단언하기는 어렵다. 조선시대 양반을 표현할 때는 한량의 도포와 갓을, 궁중 인물을 나타낼 때는 별감이나 검무 복식을, 젊은 도령을 연기할 때는 쾌자를 착용하는 등, 맡은 역할의 신분과 성격을 드러냈다. 여성 역할인 '남무받이' 의 경우도 성경린은 몽두리에 색한삼을 끼고 족두리를 쓴 화려한 차림을 언급했지만, 현존하는 영상 자료에서는 일상적인 한복에 쪽을 진 모습도 확인된다. 즉, 남무의 복식은 춤이 표현하고자 하는 극적인 내용에 맞춰 유연하게 선택되었을 것으로 추정된다.

○ 역사적 변천 및 전승 조선 후기 이후 남무의 연행은 대한제국기에 궁중연향 및 이를 관람한 이의 감상평 등에서 구체적으로 확인된다. 『궁내부 외사과일기(宮內府外事課日記)』에는 대한제국 광무 2년(1898) 8월 29일, 일본 후작 이토 히로부미를 위한 궁중 연회에서 무고, 검기무, 남무, 엽무 등이 연행되었다는 기록이 있다. 이 연향을 다룬 『매일신문』(1898.8.31.)은 “절묘한 기생들에게 전립을 쓰게 하여 검남무(劒男舞)를 한참 하고”라고 묘사했는데, 이는 검기무와 남무가 연이어 공연되었음을 보여준다. 같은 해 10월 31일 외국 외교관들을 위한 연향에서도 남무는 무고, 검기무와 함께 연행되었다. 또한 김택영의 『소호당집(韶濩堂集)』에는 남무가 검기무보다 앞서 공연된 사례와 춤추는 기녀에게 관객이 두건을 씌워준 일화가 기록되어 있어 당시의 생생한 연행 상황을 엿보게 한다. 일제강점기에도 남무 공연은 활발했으나, 궁중 여령들이 추던 남무는 무동(舞童) 정재 중심으로 계승된 이왕직아악부의 전통으로는 편입되지 않았다. 대신 기방 문화를 중심으로 기생들의 주요 연행 종목으로서 높은 인기를 누렸다. 『매일신보』(1914)의 「예단일백인」에 소개된 예인 중 7명이, 『조선미인보감』(1918)의 기생 605명 중 27명이 남무를 특기로 내세운 사실은 당시의 인기를 증명한다. 이 춤은 기녀들을 중심으로 전승되었으나, 한성준, 정경태 등 남성 예인들에 의해서도 학습되고 계승되었다. 특히 정읍 기생 김소란에게 남무를 배운 정경태는 이를 무보로 남겨 오늘날까지 전하고 있다. 해방 이후 기생의 사회적 환경이 쇠락하며 그 맥이 거의 단절되었으나, 현대 무용가 국수호가 정형인에게서 2인무 중 남성 역할을 따로 떼어낸 홀춤을 배우면서 그 명맥이 일부 이어지고 있다. 한편, 1970년대 후반부터 '남무'는 본래의 극무용이 아닌 '남성 무용수'를 가리키는 일반 명사로 의미가 변하기 시작했다. 1977년 『동아일보』에서 남성 무용가의 승무를 ‘男舞로서의 僧舞’라고 표현한 것을 시작으로, 1990년 무용가 정재만이 '정재만 남무단'을 창단하면서 남무는 남성 무용수 또는 그들이 추는 춤을 의미하는 용어로 널리 사용되고 있다.

-

의의 및 가치

남무는 조선 후기 극무용 형식의 발달을 가늠할 수 있는 사회문화사적 가치를 지닌다. ‘이별의 슬픔’ 등 서사를 담은 연극적 춤으로, 극무용의 대표 사례로 평가된다. 다만 현재 전승이 미약해 정확한 복원이 어려운 점은 여전히 과제로 남아 있다.

-

고문헌

『궁내부 외사과일기』

『소호당집』

-

참고문헌

한산거사ㆍ강명관 역주, 『한양가』 신구문화사, 2008.

문화재연구소 예능민속연구실, 『무형문화재조사보고서(14): 승무ㆍ살풀이춤(서울ㆍ경기ㆍ충청편)』 문화재연구소, 1991.

정경태, 『國樂譜』, 전주고등학교, 1955.

성경린, 『韓國傳統舞踊』, 일지사, 1979.

한국예술디지털아카이브 손선숙 채록연구, 「1회차 국수호_2010 생애사」(https://www.daarts.or.kr/viewer/document/543365#)

信夫淳平, 『한반도』, 동경당서점, 1901.

薄田斬雲·鳥越靜岐, 『조선만화』, 일한서방, 1901.

김영희, 「시정오년기념조선물산공진회의 기생의 춤공연에 대한 연구」, 『국악원논문집』 29, 국립국악원, 2014.

이종숙, 「소란 김옥진의 남무와 정경태 무보 연구」, 『한국예술연구』 22, 한국예술연구소, 2018.

허연희, 「일본인의 조선견문기에서 읽는 기생무용과 그 평가」, 『영남춤학회지』 2, 영남춤학회, 2014.

-

집필자

이종숙(李鍾淑),송혜진(宋惠眞)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.