-

다른 이름

격도법(擊挑法) -

정의

조선조 궁중음악에서 현악기 연주에 있어서, 오른손 탄법(彈法)을 제시함으로써 음길이를 표현하는 주법. -

요약

격도지법은 조선조 궁중음악에서 현악기를 연주하는 주요한 기보법으로, 주법을 통해 현악기의 음길이를 시각적 연주기호로 나타낸 것이다. 이는 『속악원보(俗樂源譜)』 「신편(信篇)」 권6의 종묘악 중 《보태평》 10곡, 〈진찬〉 1곡, 《정대업》 11곡, 《경모궁제악》 7곡, 〈낙양춘〉 1곡, 〈여민락만〉 1곡(1~5장)과 , 『악장요람(樂章要覽)』에 『속악원보』 「신편」과 동일한 악곡이 악장과 함께 수록되어 있다. -

유래

격도지법이 수록된 『속악원보』의 중수 연대는 1892년이지만, 『속악원보』 「인편」에 1809년 남공철(南公轍, 1760~1840)이 개찬한 경모궁제악의 악장이 수록되어 있어, 내용 연대는 그보다 앞선 순조대 이후로 보고 있다. 또한, 『악장요람』에는 ‘金亨植習讀之冊譜’라 적혀 있어, 순조대 인물인 김형식(金亨植)이 사용한 학습용 교재임을 알 수 있다. 악보의 최초 제작 시기 역시 그가 활동한 19세기 초(1809~1829)라 할 수 있으므로, 격도지법은 주로 19세기에 걸쳐서 사용한 것으로 추정된다. -

내용

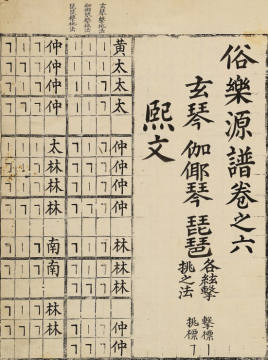

『속악원보』 「신편」 권6에는 “各絃擊挑之法”이라 하여 율명과 거문고, 가야금, 비파[玄琴, 伽倻琴, 琵琶]의 격도지법 3종이 수록되어 있으며, 『악장요람』에도 “此紅點玄琴伽倻琴譜擊挑之法”이라 하여, 율명, 악장과 함께 홍색으로 표시한 거문고, 가야금의 격도지법 2종이 실려 있다.

장사훈의 『국악대사전』에 따르면, “격(擊)은 줄을 내리치는 센박(强拍)으로 ‘ㄱ’표로 쓰고, 도(挑)는 줄을 뜯어내는 여린박(弱拍)으로 ‘ㅣ’표를 사용한다.”라고 설명하고 있으나, 『속악원보』 「신편」에는 격표(擊標)는 ‘ㅣ’표, 도표(挑標)는 ‘ㄱ’표라 하여 반대로 명기되어 있다. 반면, 『속악원보』 「신편」 거문고(玄琴)의 격도지법을 동일 악곡이 실린 『세조악보』, 『대악후보』, 『속악원보』 「인편」 등과 대조해 보면, 상대적으로 긴 박(센박)에 ‘ㄱ’표를, 짧은 박(여린박)에 ‘ㅣ’표를 쓰고 있음을 알 수 있는데, 이로써 『속악원보』 「신편」에 기록된 격도지법 설명은 그와는 달리 반대로 이해하는 것이 타당할 것이다.

< 『속악원보』 「신편」 〈희문〉>: 거문고, 가야금, 비파의 격도지법이 설명과 함께 수록되어 있다. ©국립국악원 편, 『한국음악학자료총서』 제11집 >

전대(前代)의 관찬악보들과 거문고 격도지법을 대조해 보면, 격도지법은 엄밀한 규칙성을 가진 기보법임을 알 수 있다. 따라서, 관찬악보들에 기록된 3ㆍ2ㆍ3 정간보는 1정간 1박의 시가를 갖는 악보임을 뒷받침한다. 왜냐하면, 관찬악보들이 1정간 1박의 시가를 갖지 않으면, 격도지법이 성립할 수 없기 때문이다. 더불어, 격도지법이 수록된 『속악원보』 「신편」은 『악장요람』처럼 정간이 없어도 기능하는 악보이므로, 정간보 양식 안에 기록한 것일 뿐, 이를 정간보(井間譜)나 대강보(大綱譜)로 볼 수 없다.

『악장요람』에는 용광(龍光)을 후대에 개찬한 열광(烈光)의 악장을 격도지법이 기록된 기존 악보에 첨지한 부분이 보이는데, 이러한 작업을 한 이유는 첨지한 당시까지도 현악기를 위한 격도지법이 유효했기 때문일 것이다. 반면, 서정순(徐正淳, 1835~1908)이 1902년에 개찬한 무안왕묘(관왕묘) 제악의 악장은 격도지법이 없는 악보에 첨지한 형태로 수록했는데, 이는 무안왕묘 제악에는 격도지법이 불필요했기 때문으로, 이 곡에는 현악기가 편성되지 않았음을 뜻한다. 현악기 편성 유무는 대한제국기 『대한예전(大韓禮典)』의 종묘 악현과도 연동하고 있는데, 격도지법의 존재는 이 시기의 종묘악에 실제로 현악기들이 여전히 사용되고 있었음을 방증하는 것이다.

< 『악장요람』 〈희문〉: 거문고, 가야금의 격도지법이 홍색으로 수록되어 있다. ©국립국악원 편, 『한국음악학자료총서』 제39집>

< 『대한예전』 종묘 등가 악현: 종묘 등가 악현에는 현악기가 앞열에 편성되어 있다. ©한국학중앙연구원 장서각 >

현행 종묘악은 일견 『속악원보』 「신편」 및 『악장요람』의 체제와 내용이 유사하다는 점에서, 이 악보를 바탕으로 일신한 것으로 보이지만, 그것은 이 악보들에 내재된 격도지법을 해석하지 않은 채, 재구성한 결과물이라 생각된다. 왜냐하면, 첫째, 격도지법이 수록된 악곡들은 전대의 악보들과 음길이에서 서로 밀접한 관계가 있음에도 현행 종묘악의 싯가에 반영되어 있지 않으며, 둘째, 격도지법이 현악기만을 위한 악보임에도 현악기가 현행 종묘악에는 배제되어 있기 때문이다.

-

의의 및 가치

-

기타

서양 현악기의 보잉(bowing) 중 내림활과 올림활에 비유하면, 격도지법은 합주 시 악기 간의 시각적인 호흡을 맞추는 역할을 위해 고안되었을 것으로 추정된다. 현악기들이 등가 악현의 제1열에 나란히 배열된 점도 이를 뒷받침한다. 현악기가 서양식 관현악단처럼 가장 앞 열의 악장(concert master) 역할을 한다고 하겠다. 참고로, 일본 가가쿠(雅楽)에 사용하는 가쿠비와(楽琵琶)도 앞 열에 배치되어, 합주하는 악사들은 이 현악기에 맞춰서 시각적으로도 연주 타이밍을 조절한다. 중국 비파(琵琶)의 주법을 탄도(彈挑)라 부르는 것에 비견된다. 한자의 의미로만 해석하면 격(擊)과 도(挑)는 방향을 가리키는 주법으로 보이며, 특히 거문고는 100%에 가까운 확률로 격도지법의 규칙이 적용되고 있다. 격도지법이 절대적인 길이를 나타낸다고는 할 수 없으나, 상대적인 주법을 충분히 표현할 수 있다. 장사훈은 이를 셈여림과 연관지었으나, 관찬악보들과 대조해보아도 음길이 외에는 셈여림을 명시적으로 알 수는 없는데, 다만 음길이가 긴 것을 센박이 서로 연관성이 있다고 간주한다면, 연주 방향을 통해 결과적으로 음길이와 셈여림을 표현할 수 있게 된다. 대체로 가야금은 거문고와 격도지법이 반대로 표기되어 있는데, 가야금은 뜯는 주법으로 셈을 표현할 수 있기 때문으로 보고 있으며, 거문고와 비파의 격도지법은 상당 부분 서로 일치하고 있어, 술대를 사용하는 악기 간 주법의 상호 유사성을 짐작하게 한다.일부 거문고와 비파의 격도지법이 일치하지 않은 부분은 악기 음역의 한계에 의한 것으로 추정하고 있으나, 이에 대해서는 산형과 악조에 대한 더욱 심도 있는 향후 고찰이 필요하다. -

고문헌

『대악후보』 『대한예전』 『세조실록악보』 『속악원보』 『악장요람』 -

참고문헌

김영운, 「朝鮮後期 國宴의 舞樂 硏究 Ⅱ」, 『조선후기 궁중연향문화』 2, 민속원, 2005. 김재영, 「『俗樂源譜』 信篇의 擊挑法 硏究 -定大業・保太平을 중심으로-」, 『한국음악사학보』 23, 한국음악사학회, 1999. 이동복, 「樂章要覽 解題」, 『韓國音樂學資料叢書』 39, 국립국악원, 2004. 이정희, 「궁중 樂人의 음악 연습과 『樂章要覽』」, 『공연문화연구』 43, 한국공연문화학회, 2021. 장사훈, 『국악대사전』, 세광음악출판사, 1984. -

집필자

김재영(金宰永)

-

검색태그

-

관련 이미지

더보기