-

다른 이름

『금조(琴調)』, 『거문고 곡조 책(거문고 곡조 ᄎᆡᆨ)』

-

정의

-

요약

1880년(고종 17)에 필사된 양금 악보집으로, 조선 지식인층이 민간에서 연주하던 《영산회상》ㆍ〈취타〉 계통의 풍류 음악과 함께 가곡ㆍ가사ㆍ잡가ㆍ민요ㆍ시조 등의 양금 선율을 한글 육보로 기록하였다.

-

유래

이 악보의 편찬 연대는 말미에 기록된 ‘경진 5월(庚辰五月)’ 필사기에 따라 한때 1940년 혹은 1880년으로 추정되었으나, 최근 한글 표기를 근거로 1880년으로 보는 견해가 일반적이다. 편저자는 미상이다. 1979년 전 경북대학교 국악과 이동복(李東福) 교수가 발굴하여 처음 학계에 소개하였다. 악보명은 앞표지 왼쪽에 ‘琴調 거문고 곡조 ᄎᆡᆨ(금조 거문고 곡조 책)’으로 되어 있으나, 표지 오른쪽 상단에 ‘峨洋琴譜(아양금보)’라는 또 다른 명칭이 적혀 있다. 이 가운데 ‘아양금보’가 악보명으로 정착하여 널리 알려졌다. 현재 원본은 ‘거문고곡조[책] = 琴調’라는 서명으로 연세대학교 중앙도서관에 소장되어 있으며, 영인본은 1984년에 국립국악원에서 『한국음악학자료총서』 제16집에 수록되어 간행되었다.

-

내용 및 구성

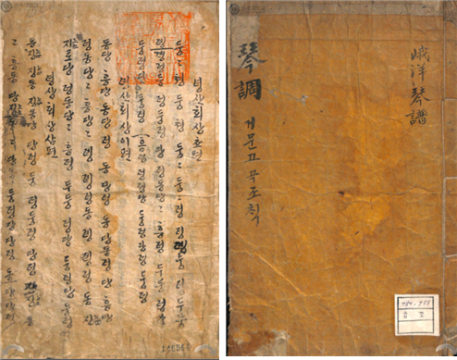

○ 자료 정체 ① 편찬연대 및 편저자 사항 이 악보는 말미에 적힌 ‘경진 5월(庚辰五月)’ 필사기에 근거하여 1880년(고종 17)으로 추정된다. 편저자는 알려져 있지 않다. ② 소장처 및 소장번호 연세대학교 중앙도서관. 청구기호: 고서(I) 780.951 금조. ○ 서지사항/자료체제 필사본 1책 82면. 세로 30.0cm×가로 19.5cm. ○ 구성과 내용 ① 표지 ② 악보: 《영산회상》ㆍ〈취타〉 계통 음악 ③ 악보: 가사, 잡가, 민요, 시조, 가곡 ④ 양금도 ⑤ 악보: 〈여민락〉ㆍ〈글게도드리〉 ⑥ 장고장단(ᄆᆡ화졈장단) ⑦ 악보: 여창 가사ㆍ여창 시조 ① 표지 책의 겉표지 왼쪽에는 ‘琴調 거문고 곡조 ᄎᆡᆨ(금조 거문고 곡조 책)’이라는 명칭이, 오른쪽 상단에는 ‘峨洋琴譜(아양금보)’라는 또 다른 명칭이 적혀 있다. 이 가운데 ‘아양금보’가 악보명으로 정착되어 널리 알려졌다.

< 『아양금보』의 앞표지: 악보명 ‘아양금보(峨洋琴譜)’와 ‘금조 거문고 곡조 책(琴調 거문고 곡조 ᄎᆡᆨ)’ ©연세대학교 학술문화처 도서관 >

악보집 앞표지 안쪽에 〈츈면곡〉의 여창이 나온다. 기록 위치상 나중에 추가된 것으로 보인다. ② 악보: 《영산회상》ㆍ〈취타〉 계통 음악 가장 먼저 현행 《영산회상》과 〈취타〉 계통의 음악이 수록되어 있다. 수록 악곡은 〈녕산회상〉ㆍ〈중녕산〉ㆍ〈잔녕산〉ㆍ〈가락더리〉ㆍ〈사면도들이〉ㆍ〈별곡잔도들이〉ㆍ〈하현도들이〉ㆍ〈염불〉ㆍ〈타령〉ㆍ〈사면군낙〉ㆍ〈권마상〉ㆍ〈사면겨면갈락〉ㆍ〈호젹〉ㆍ〈길구락노상〉ㆍ〈집구락〉 총 15곡이다. 모든 악곡에서는 한글 양금 육보(肉譜)로 음의 높이를 기보하였으며, 육보 옆에는 양금의 괘(上ㆍ中ㆍ下)와 줄 번호(一 ~ 七)를 병기하여 어떤 괘 위의 몇 번째 현을 연주해야 하는지 구체적인 연주법을 제시하였다. 또한 양금 구음(口音) 사이에 둔 띄어쓰기 간격은 음악의 시가 해석에 참고가 된다.

< 『아양금보』 《영산회상》: 양금의 한글 구음으로 기보됨. ©연세대학교 학술문화처 도서관 >

특히 〈별곡잔도들이〉는 현행 〈세환입〉에, 〈사면겨면갈락〉과 〈글게도드리〉는 각각 현행 《천년만세》의 〈계면가락환입〉과 〈양청환입〉에 해당하여, 본 악보는 《영산회상》ㆍ〈세환입〉ㆍ《천년만세》를 연속해 연주하는 현행 《가진회상》의 형태를 보여 준다. 또한 〈호적〉ㆍ〈길구락노상〉ㆍ〈집구락〉은 『삼죽금보』(1841)의 〈군중취타(軍中吹打)〉ㆍ〈노군악(路軍樂)〉ㆍ〈가군악(家軍樂)〉과 관련이 있으며, 〈호적〉은 현행 〈취타〉와, 〈길구락노상〉과 〈집구락〉은 현행 〈길군악〉과 연결된다. ③ 악보: 가사, 잡가, 민요, 시조, 가곡 이 부분에는 현행 12가사, 잡가, 민요, 시조, 가곡 관련 성악곡이 수록되어 있다. 수록 악곡은 〈상사별곡〉ㆍ〈권쥬가〉ㆍ〈츈면곡〉ㆍ〈어부사〉ㆍ〈ᄇᆡᆨ구사〉ㆍ〈달거리〉ㆍ〈길군낙〉ㆍ〈오독기〉ㆍ〈쳥강녹슈〉ㆍ〈경쥬타령〉ㆍ〈사당놀앙〉ㆍ〈방하타령〉ㆍ〈갈가〉ㆍ〈황계가〉ㆍ〈ᄆᆡ화가〉ㆍ〈시쥬갈락〉(“사랑인들 님마다 ᄒᆞ며”)ㆍ〈질은는 시쥬갈악〉(“달이 둘엿슬 ᄒᆞ야”)ㆍ〈시쥬 역난 갈악〉(“압ᄂᆡ나 뒤ᄂᆡ나”)ㆍ〈다ᄉᆞ림 겨면〉ㆍ〈양양가〉ㆍ〈쳣치〉ㆍ〈둘ᄌᆡ치〉ㆍ〈솃ᄌᆡ치〉ㆍ〈쇠옹이〉ㆍ〈농가〉ㆍ〈낙시조〉ㆍ〈계락으로 우락도로는것〉ㆍ〈우락〉ㆍ〈얼낙〉ㆍ〈펠낙〉ㆍ〈편〉ㆍ〈우조(羽調) 다살님〉ㆍ〈우조초삭엽(羽調初數葉)〉ㆍ〈이중엽(二中葉)〉ㆍ〈삼삭엽(三數葉)〉ㆍ〈쇠옹이〉ㆍ〈율당엽(栗糖葉)〉 총 37곡이다. 성악곡은 지면 상단에 노랫말을, 하단에 한글 양금 육보로 음의 높이를 기보하였다.

< 『아양금보』 〈상사별곡〉: 노랫말 밑에 양금의 한글 구음이 보임. ©연세대학교 학술문화처 도서관 >

가곡은 계면 한바탕 뒤에 우조로 이어지는 체제를 보이며, 〈이수대엽〉의 파생곡인 〈중거〉ㆍ〈평거〉ㆍ〈두거〉가 나타나기 전의 모습을 담고 있다. ④ 양금도 악보 후반부(65면)에 양금 그림이 실려 있다. 괘(上ㆍ中ㆍ下)와 줄 번호(一~七)를 기준으로 각 현에 한글 양금 구음을 연결해 기록하였으며, 음을 조율하는 순서도 함께 표기하였다. ⑤ 악보: 〈여민락〉ㆍ〈글게도드리〉 이어서 〈여민락〉이 6장까지 나온다. 이어서 〈글게도드리〉가 6장까지 나온다. ⑥ 장고장단(ᄆᆡ화졈장단) 악보에는 장고장단(매화점장단)이 실려 있으며, 〈령산회상〉ㆍ〈가락더리〉ㆍ〈도드리〉ㆍ〈타령〉ㆍ〈시쥬〉의 장단이 제시되어 있다. ⑦ 악보: 여창 가사ㆍ여창 시조 악보의 마지막 부분에는 〈녀창권쥬가〉ㆍ〈녀창(상사별곡)〉ㆍ〈시쥬녀창〉(“살랑니들”) 등 여창 가사와 시조 3곡이 수록되어 있다.

-

의의 및 가치

『아양금보』는 19세기 후반 조선 지식인들이 향유한 민간 풍류 음악과 성악곡을 총망라한 양금 악보집으로 평가된다. 특히 가곡을 제외한 현행 12가사, 잡가, 민요, 시조 등의 노랫말이 양금 반주와 함께 기록되어 있어, 당시 민간 성악 갈래의 양상과 내용을 이해하는 데 중요한 자료가 된다. 현재 이들 성악곡은 양금 반주로 연주되지 않지만, 『아양금보』는 당시의 양금 반주 선율을 전하고 있어 학술적 가치가 크다. 더불어 이 악보는 18세기 중엽 청나라에서 전래된 양금이 19세기 후반 조선의 민간 풍류음악 문화 속에서 주요 국악기로 정착했음을 보여 주는 증거이다.

-

기타

현재 『아양금보』의 원본은 연세대학교 중앙도서관에서 원문 DB 서비스로 제공되고 있다. 영인본은 국립국악원의 홈페이지 ‘연구/자료-학술연구-영인ㆍ번역’ 섹션에서 원문 DB 서비스로 제공되고 있다.

-

고문헌

『삼죽금보(三竹琴譜)』 『아양금보(峨洋琴譜)』

-

참고문헌

이동복, 『한국 고악보 연구』, 민속원, 2009. 김세중, 「양금 고악보의 다스름 연구」, 서울대학교 석사학위논문, 1999. 이동복, 「2. 아양금보(峨洋琴譜)」, 『한국음악학자료총서』 16, 국립국악원, 1984. 최선아, 「〈춘면곡〉의 노랫말과 선율 구조」, 『한국음악사학보』 72, 한국음악사학회, 2024. 최선아, 「조선후기 금론연구」, 서울대학교 박사학위논문, 2012; 『조선후기 금론연구』, 민속원, 2017 재수록. 황문환, 「한글 표기로 본 아양금보(峨洋琴譜)의 필사 시기」, 2022년 11월 25일 한국학중앙연구원 공동연구과제 결과보고회 자료집.

-

집필자

최선아(崔仙兒)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.