-

정의

1914년과 1929년에 이상준이 민요와 잡가를 오선보로 채보하고 노랫말을 수록하여 간행한 두 종의 악보집. -

요약

이상준은 1914년에 『조선속곡집 상권』을 발행한 데 이어, 1929년에 하권에 해당하는 『조선속곡집』을 출판하였다. 서명에 ‘속요’라는 명칭이 사용되었지만, 실제로 『조선속곡집 상권』에는 가곡을 포함한 시조, 풍류곡 등 총 37곡의 악보와 가사가 수록되어 있으며, 『조선속곡집』에는 전승된 민요와 잡가, 그리고 1910~1920년대에 유행하던 민요 등 총 17곡이 실려 있다. 『조선속곡집』은 독자의 악보 활용 목적을 고려하여 악보 부분과 가사 부분을 분리해 배치하였고, 악기 연주가 용이하도록 오선보에 숫자보를 병기한 점이 특징이 -

유래

이상준(李尙俊, 1884~1948)은 유년기에 기독교 학교에서 풍금을 배운 후 15세부터 평생 음악교사로 생활하였다. 그는 1911년 조선정악전습소 조선악과에 입학하여 가곡을 전공하였고, 특히 이 시기에 김인식에게 서양음악 이론을 공부하며 전통음악을 오선보에 채보하기 시작하였다. 이상준은 자신이 채보한 전통음악을 상․하권의 2책으로 기획하여 출판할 계획을 세우고, 먼저 1914년에 경성에 있는 조선복음인쇄소에서 총 37곡의 악보와 노랫말을 수록한 『조선속곡집 상권』을 발행하였다. 그리고 1929년에 경성 소재 삼성사에서 하권에 해당하는 『조선속곡집』을 간행하였다. 영어 제목이 Korean Songs 인 『조선속곡집』에는 총 17곡을 수록하였는데, 이 가운데 8곡은 『조선속곡집 상권』과 중복된다.

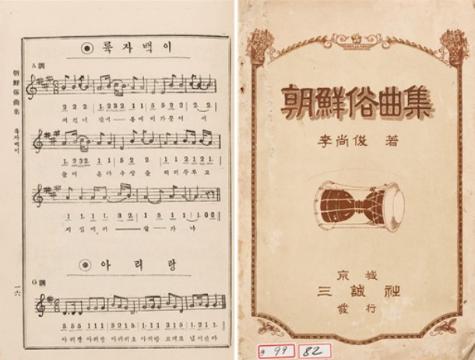

<『조선속곡집』: 1929년 이상준(李尙俊)이 펴낸 악곡집 표지. ©송파책박물관 > -

내용

○ 서지사항 - 서명 : 『조선속곡집 상권』: 1책 75면 - 출판처 : 조선복음인쇄소 - 규격 : 세로 22cm × 가로 14.7cm - 편찬연대 : 1914년 간행 - 서명 : 『조선속곡집』: 1책 43면 - 출판처 : 삼성사 - 규격 : 세로 22cm × 가로 14.7cm - 편찬연대 : 1929년 간행 - 인쇄 및 제책 : 두 책 모두 인쇄본이며, 서양식 제책 방식으로 제작됐다.

○구성 및 내용 두 책의 구성과 내용은 일부 중복되지만 전체적으로 차이가 있다. 『조선속곡집 상권』은 ‘머리의 말’, ‘범례’, ‘목차’에 이어 각 악곡의 노랫말과 악보가 순차적으로 배치된 형식으로 구성되어 있다. 총 37곡이 수록되어 있으며, 가곡과 시조, 민요와 잡가, 풍류곡, 단가 등 다양한 성악곡이 포함되어 있다. 악곡별로 가사와 악보가 함께 실려 있어 연주와 학습에 직관적인 구조를 갖추고 있으며, 일부 곡은 이상준이 직접 새 노랫말을 붙여 개작한 형태로 수록되었다. 『조선속곡집』은 악보와 가사 부분을 분리하여, 먼저 악보를 제시한 뒤 ‘머리의 말’, ‘범례’, ‘목차’, 그리고 가사 순으로 구성되어 있다. 총 17곡이 수록되어 있으며, 전승된 민요와 잡가뿐 아니라 1910~1920년대에 유행하던 민요도 포함되어 있다. 이 중 8곡은 『상권』과 중복되며, 일부는 시대 변화에 맞춰 가사와 악보가 수정되어 재수록되었다. 악보에는 오선보와 숫자보가 병기되어 있으며, 조표와 박자표가 명확히 표기되어 있어 악기 연주에 용이하도록 편집되었다.

< 『조선속곡집』: <육자배기>, <아리랑>, <노랫가락> 등 민요 17곡을 오선보로 채보한 악곡집. ©송파책박물관 >

두 권의 『조선속곡집』은 각각 ‘머리의 말’, ‘범례’, ‘목차’, 그리고 악곡을 수록하고 있다. 특히 범례에서는 『상권』에 대해 “조선의 재래한 가곡, 시조, 속요, 풍류곡 이상 4부에서 취미가 유한 수십 종으로 제1권을 편한 자라”고 밝히고 있으며, 『하권』에서는 “상고부터 전래하는 속요와 현행하는 속요 중에서 취미다한 자 수십 종을 택하여 편한 자라”고 설명하고 있다. 이상의 범례 및 수록 악곡을 참고해 보면, 이상준이 서명으로 사용한 ‘속곡’이라는 개념은 단순히 민요나 잡가에 국한된 것이 아니라, 가곡과 시조, 풍류곡, 단가까지 포함하는 민간에서 향유되던 전통 성악곡 전반을 포괄하는 실용적 음악 범주였다고 할 수 있다. 그는 이러한 곡들을 오선보로 채보하고, 일부에는 새 노랫말을 붙여 개작함으로써 교육과 연주에 활용할 수 있는 실용적 악보집으로 구성하였다.

각 책에 수록된 세부 악곡명을 비교하면 다음과 같다.

차례 『조선속곡집 상권』(1914) 『조선속곡집』(1929) 곡명 가사 개작곡 곡명 1 우조초수한엽 놀량 2 편(역금) 자즌산타령 3 시조 방아타령 4 노군악(길군악) 신고산타령 5 방아타령 늴늬리타령 6 륙자박이 청개골이타령 7 흥타령 성쥬풀이 8 자즌난봉가 [신식학도가] 배ᄯᅡ락이 자즌배ᄯᅡ락이 9 셩쥬풀이(장긔타령) 륙자박(백)이 10 정거장타령(긴아르렁타령) [신식권학가] 아리랑 11 개타령 노래ᄭᅡ락 12 아르렁타령 이팔청춘가 13 몽금포타령(몽금이타령) [신식대양] 사셜난봉가 14 학생타령(학ᄉᆡᆼ타령) [신식학생가] 양산도 15 경성흥타령(서울흥타령) [신식안(新式鴈)] 강원도아리랑 16 산염불 개성난봉가 17 신식산보가 숙쳔난봉가 18 신식운동가

19 이팔청춘가 20 남무아미타불가 21 수심가 22 양산도 [신식춘래] 23 무당타령 24 도라지타령 [신식건달학ᄉᆡᆼ] 25 ᄭᅩᆨ두타령 26 숙천난봉가 27 밤엿타령 28 긴난봉가 29 세월타령 30 쳥개골이타령 31 오호타령 32 넉들이 33 영변가(지름슈심가) 34 농부가 35 영산회상 중 타령곡 36 단가 一 37 단가 二

※ 음영 표시된 곡목은 두 악보집에 중복 수록된 곡임 -

의의 및 가치

『조선속곡집』 2종은 한국 전통 성악곡을 오선보로 채보한 초기 악보집으로, 음악사적 의미가 크다. 이상준은 속요에 담긴 민족적 정서를 인식하고 이를 쉽게 부를 수 있도록 오선보를 활용해 채보하였으며, 교육과 공연에 직접 활용하였다. 특히 <아리랑>, <이팔청춘가> 등은 작곡가 안익태에 의해 편곡되어 해외에서 출판되었고, 이는 전통 성악의 국제적 확산에도 기여하였다. 요컨대 『조선속곡집』은 서양식 음악교육이 확산되던 시기에 민요와 잡가를 교육하고 연주할 수 있는 실용적 기반을 마련한 자료로 평가된다. -

참고문헌

박은경, 「이상준 연구」, 『낭만음악』 42, 낭만음악사, 1999. 신경숙, 「일제 치하 조선노래를 지켜온 창가교사, 이상준」, 『국제어문』 41, 국제어문학회, 2007. 마지송, 「李尙俊의 『朝鮮俗曲集』 연구」, 서울: 중앙대학교 석사학위논문, 2008. 윤영혜, 「이상준과 근대 한국 음악학의 출발」, 『한국음악연구』 63, 한국국악학회, 2018. 조서윤, 「이상준(李尙俊) 속곡집 연구」, 『음악과 민족』 59, 민족음악학회, 2020. 김지혜, 「근대 초 창가교사 이상준이 선집한 조선 노래들-두 종의 출판콘텐츠를 중심으로」, 『문화와 융합』 42/7(통권 71), 2020. -

집필자

김은자(金恩子)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.